漫画家・売野機子が現在『モーニング・ツー』(講談社)で連載している作品『ルポルタージュ‐追悼記事‐』は、2034年の日本が舞台となっている。そこでは、恋愛をすること自体が「ダサいこと」と見なされ、もはや恋愛をしている人はマイノリティーに。「飛ばし結婚」という、恋愛のような面倒事や痛みを伴わない男女のパートナーシップが一般化されていた社会が広がっている。

現代社会で生きているなかで、「恋愛」とは、「する / しない」に関わらず、誰もがそれぞれの形で向き合わざるをえないテーマだろう。「恋愛最高!」という人もいれば、「なぜ、恋愛なんてしなければいけないのか?」と訝しむ人もいるだろう。「したくても、できない」という苦しみを抱える人もいる。本作は、そんな「恋愛」という普遍的なテーマを軸に、この先、私たちが向かうかもしれない未来を想像し、そこで生きる人々の繊細な感情の機微を丁寧に描き出す。

なぜ、人は恋に落ちるのだろう? なぜ、恋はこんなにも人を苦しめるのだろう?――そんな問いとともに描かれる登場人物たちの姿は、社会という枠組みのなかで他者と生きる、私たち人間の根源的な「生」の複雑さを読むものの前に立ち昇らせてくる。明確に社会的なイシューが含まれた作品であると同時に、漫画という芸術領域だからこそあぶり出すことのできる人間の幸福が、悲しみが、この作品には刻まれているといえるだろう。作者である売野機子に、本作を描くに至ったきっかけから、彼女自身の恋愛観を聞いた。

恋愛は決して、取るに足らないことではないはず。

—『ルポルタージュ‐追悼記事‐』(以下、『ルポルタージュ』)は、もはや恋愛をするものがマイノリティーとなり、「飛ばし結婚」と呼ばれる、恋愛を伴わない男女のパートナーシップが一般化された近未来の日本が舞台となっています。売野さんがこの物語を描きはじめたきっかけは、どのようなものだったのでしょう?

売野:そもそもの話ですが、私はフェミニストなんです。社会的状況をふまえると、日本で生まれた女性は、少し頭を働かせたらフェミニストになるしかないと思うんですけど、日本人女性によるフェミニズムって、まだそこまで成熟していないような気もするんですよね。それをひとつ象徴しているのが、恋愛に対する価値観、考え方なのかなって思っていて。

『ルポルタージュ』の企画が生まれたのは2年半前なんですけど(『ルポルタージュ‐追悼記事‐』の1年前を舞台にした漫画作品が、2017年に『月刊バーズ』で連載されていた)、少なくとも当時は、SNS上のフェミニズムの論調のなかで、恋愛することが恥ずかしいこと、ダサいこととして受け止められていたような気がしていて。「恋愛脳」という言い方をしたりして、「恋愛が知的な行為ではない」っていう風潮が、当時のSNS上にはあったように感じてて、それがイヤだったんです。

—『ルポルタージュ』の根底にあるのは売野さんの問題意識や危機意識であり、それは売野さんがフェミニストである、という点に強く根ざしている、ということですね。フェミニストであることと、恋愛を謳歌することは矛盾しない。

売野:そうですね。恋愛は大事なことだし、恋愛は決して、取るに足らないことではないはずだっていう気持ちが、私にはあるんです。私には小学2年生の子どもがいるんですけど、このまま時代が進んで、自分の子どもが大人になる頃には、恋愛や結婚に対して合理的な考え方が広がっていくかもしれない。それに対して、私が感じていた不満を表現するために、2034年っていう近未来を舞台にしました。

ただ、私はこれまで悲観や怒りで『ルポルタージュ』を描いてきましたけど、描いていくうちに世界も変わってきたんですよね。2年半前と比べて、いまは世の中がいい方向に変わってきているような気がします。なので、物語をどう展開させていこうかなぁと考えているところなんですけど……。

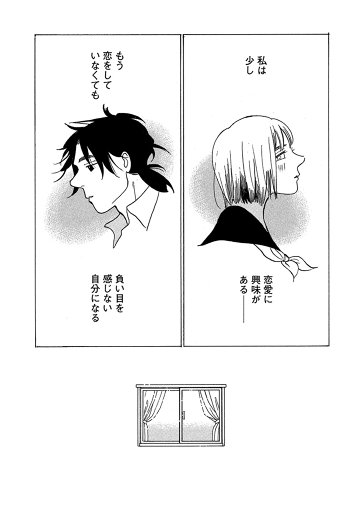

『ルポルタージュ‐追悼記事‐』1巻より。「合理的な結婚相手」をマッチングする目的で共同生活を行うシェアハウス(「非・恋愛コミューン」)で起きたテロ事件の追悼記事を執筆する、新聞記者の青枝聖と絵野沢理茗を中心に物語が展開する(第1話を試し読みする)

—『ルポルタージュ』には、「#MeToo」運動を想起させる描写もあったりして、現実社会の動きとも連動しながら話が進んでいる印象があります。売野さんの目から見て、世の中はどのように変わってきていますか?

売野:たとえば、「ダサピンク現象」ってあったじゃないですか(「女性=ピンク好き」という認識により、女性向けのプロダクトにピンク色が使われがちになる現象のこと)。それが行き過ぎて、以前は「ピンク色の服を着ているのは、恋愛脳の頭の悪い女だ」みたいな意見がSNS上などで言われるようになっていたなと私は感じていて。それがいまは、ピンクが好きであることとその人の人格や内面性は関係ないっていう意見がちゃんと台頭してきていると思うので。

それに、私はいま33歳なんですけど、20代後半ぐらいの人たちと喋っていると、私たちの世代が感じていたような息苦しさを、あまり感じないんです。それはうれしいことだと思います。

売野:ちょっと前に、自分より若い世代の男性とすき焼きを食べに行ったんですよ。そうしたら当たり前のように、私の横におひつが置かれたんです。それを見て、その男性がすごく苦しそうに、申し訳なさそうに「僕がやります」って言ってくれて。

男尊女卑社会のなかで、男の人が下駄を履かされてきたっていうことに、若者たちは真っ当に苦しんでいるんだなって、そのとき思ったんです。もちろん、全員がそう感じているわけではないと思いますけど。

—若い世代は柔軟だなっていうのは、僕も感じます。

売野:SNSがあることで、マイノリティーが可視化されたおかげなのかもしれないですよね。私の娘も、YouTubeで男の人のメイク動画とかを見ていますから。もう、そこになんの違和感も抱かないでいられるんだろうと思います。

漫画は基本的に、面白くないと意味がないし、説教をしても仕方がない。

—売野さんは最初にキッパリと「私はフェミニストである」と断言されましたけど、そうした自覚は、いつ頃から芽生えたものですか?

売野:「若い女」をやっていると、自分が抑圧された立場であることに気づく場面はたくさんあります。私、漫画家になる前は会社員だったんですけど、当たり前のようにお酌をさせられたりするんですよね。自分が新人だからお酌をさせられているんだと思っていたら、よく見ると、同世代の男はしていなかったりする。こういうことは多くの女性が経験していると思うし、この構造のおかしさには、冷静に考えれば気がつくと思う。

あと、やっぱり私は漫画が好きなんですよ。たとえば、よしながふみ先生の『大奥』(白泉社、物語の舞台は日本の江戸時代をモデルとした世界。男子のみがかかる疫病により男子の人口が急速に減少し、社会運営の根幹や権力が男性から女性へと移っていく世界が描かれる)のような作品を読んでいて、フェミニズムに気がつかないのはおかしいと思うんです。あの作品は海外でも賞を受賞していますし。

—2009年に『ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア賞』という、ジェンダーへの理解に貢献したSF作品に贈られる文学賞を受賞していますね。日本でも、2006年に『センス・オブ・ジェンダー賞』を受賞しています。

売野:よしながふみ先生の作品では、『愛すべき娘たち』(白泉社)という短編集にも、フェミニズム的な価値観が反映されていますね。もちろん「これはフェミニズムです」っていうような、わかりやすい描き方はしないんですよ。気づかれないように、スマートに描かれています。

私の場合も、たとえば『ルポルタージュ』に出てくる絵野沢は「アセクシュアル(無性愛)」と呼ばれる人だと思うんですけど、それを「絵野沢はアセクシュアルです」とそのままには描いていません。私の作品は説教をすることが目的ではないですし、漫画として面白いことが第一ですから。

—ご自身の作品を「説教」にしたくないというのは、一貫した売野さんの考え方ですか?

売野:そうですね。漫画に限らずだと思いますが、自分の主張を入れ込んでいくと、どうしても説教になりやすいんです。そういう作品があってもいいと思うんですけど、でも、私自身は漫画で説教をしてはダメだと考えています。作者である自分をずっと疑って、自分の意見がいろんな視点から見られるようにはしていたいです。……ただ、「伝えたいこと」は、どの作品にもあると思います。

私は小説を読むのも好きなんですけど、いい小説には、意外と明確な言葉ってなかったりするんですよね。小説のような、言葉で作られている文学作品には、描きたい絵、見せたい絵があるような気がします。逆に、漫画作品には伝えたい言葉があるんじゃないかなと。少なくとも私には常に、自分自身の主張というか、言いたいことはありますね。

漫画って、猥雑なものを描くことに長けた文化だと思う。

—僕が『ルポルタージュ』を読んでいて魅力的に感じるのは、すごく現代的かつ社会的なテーマにリンクしながらも、決して「これは正しい / これは間違っている」という二元論に陥らないところなんです。この作品には、恋愛に憧れる人、恋愛を拒絶する人、そもそも恋愛に興味を持てない人……様々なスタンスの登場人物が出てきますけど、売野さんの視点は、そのすべてを肯定しているように思える。

売野:ありがとうございます。

—もっと言うと、ここには理想論だけではなくて、どんな社会や時代になろうとあり続ける人間の愚かしさも、根底に描かれているように思えるんですよね。それは、漫画だからこそ、芸術だからこそ描ける領域なのではないかと思うんです。

売野:漫画だからこそ描くことができる、微妙なバランスはあると思います。私は個人的に、趣味でフランス語をずっと勉強していて。移住しようとも考えていたので、いろいろ海外のことを調べていた時期もあったんです。北欧なんて、まさにフェミニストからしたら理想のような場所だと言われることもありますけど……(参考記事:野中モモ×枇谷玲子 性別問わず生き易い社会のためのフェミニズム)。

—その国の男女平等の度合いを示す「ジェンダーギャップ指数」ランキングでは、上位を北欧の国が占めているんですよね(内閣府男女共同参画局発表)。日本は毎年、かなりの下位にランキングされています。

売野:ただ、「正しい」世界観に息苦しくなる気持ちも私にはあるんです。私には、猥雑なもの、汚いもの、退廃的なもの、いやらしいもの……そういうものに憧れる気持ちもある。

以前、私は『かんぺきな街』(新書館)というタイトルの作品を描いたことがありますけど、そこでは「かんぺきな街」と称して、どこか退廃的で猥雑な街が描かれているんです。私の考え方は、こういうところにあるのかなって思います。

売野:漫画って、ダーティーなもの、猥雑なものを描くことに長けた文化だと思うし、日本って、そんな漫画がどこよりも発達している、そもそも猥雑な国なんですよね。そういうものと北欧的な価値観とのバランスを、この先見つけることができるんじゃないか? と思っています。すべてが北欧のような形を目指す必要はないと思う。

—たしかに、すべてが均一化されることが幸せか? と問われれば、そうではないですよね。

売野:でも、こうした考え方を持って男性と喋っていると、よく「売野さんってフェミニストじゃないからいいよね」って言われることがあるんです。気持ち悪いなって思う。私はフェミニストなんですよ。

—「フェミニスト=恋愛に興味がない」という勘違いされた図式が成り立ってしまっていたり、フェミニズムが、潔癖で強硬的な姿勢として世の中に受け取られてしまっている側面が、まだまだあるということですよね。

売野:そう。アメリカのような、根本的に自己肯定的な社会のなかでのフェミニズムのあり様をいまの日本でなぞっても、「女、怖ぇ」ってなるだけなんですよね。もっと上手いやり方があるはずだなって常々思っています。

普段の自分は嫌いですけど、恋愛をしているときは魔法が使える。

—『ルポルタージュ』だけでなく、売野さんには「恋愛」をモチーフにした作品が多いと思うのですが、これはなぜなのだと思いますか?

売野:希望を描こうとすると、そうなるのかなと思います。いまの社会のなかで自己肯定感が高い人ってそんなに多くないと思うし、私もそのひとりなんですけど、私は、恋愛をしているときは、自分の善良な部分を信じられる気がするんです。もちろん、恋愛しているときの自分が嫌いだっていう人もいると思いますが。

私は、普段の自分は嫌いですけど、恋愛をしているときは魔法が使えるというか……「無償の愛」のようなものを信じられるような気がするんです。相手のためになんでもできる。それはもちろん「尽くしまくる」とか、そういうことではなくて、素直になれる。優しくなれる。穏やかになれる。それがうれしいんです。

売野:私は毎日怒っているし、毎日、いろんな怒りで頭がいっぱいなんです。ポジティブな気持ちだけで漫画を描けたらどれだけいいかと思いますけど、いつも核にあるのは、「ずっと悲しい」っていうことなんですよね。

—売野さんの核にあるのは、悲しみなんですね。

売野:そう。私を傷つけようとしてくる人がいるとき、その度に「そんな小さなナイフで私を傷つけることはできない」って思ってしまう。「そんな小さなナイフでは、私の悲しみには太刀打ちできないよ」っていつも思う。そのぐらい、大きな悲しみが私の中心に横たわっている。でも、毎日怒ったり悲しみで破裂しそうな自分が、自分自身の善良な部分を少しでも信じられるのは、恋愛をしている場面なんです。だからこそ、希望を描こうと思うと恋愛を描くし、同時に、それでも上手くいかない機微のようなものを描きたくなるのかな。

—先にも少し言いましたけど、『ルポルタージュ』の登場人物は、本当に考え方が多様ですよね。ひとつの作品のなかで、こんなにも人間のグラデーションが描かれていることに感嘆するんですけど、人物を描くうえではどんなことを意識されているんですか?

売野:できるだけ多くのパターンを描いているつもりです。傲慢ですけど、取り零したくないんですよね。それに、すべての漫画家さんがそうなのかもしれないですけど、結果的にすべてのキャラクターに、私自身がいるような気はします。

—聖や絵野沢だけでなく、すべての登場人物に売野さん自身がいる。

売野:そうですね……。自分を救いたいんでしょうね、過去の自分を。そういう想いが、いろんなキャラクターに込められているのかなと思います。それは主人公である聖や葉(青枝聖の恋人)だけではなくて、佐藤くん(「非・恋愛コミューン」で銃撃テロを起こした犯人)も一緒で。

『ルポルタージュ』は、この先、ふたつの軸で進めようと考えているんです。ひとつは、聖と葉の恋愛の軸で、もうひとつは、テロ事件の犯人である佐藤くんの心の氷解の物語になっていくんだろうと思います。

—現時点でお話できる範囲で構わないのですが、この物語のなかで「非・恋愛コミューン」と呼ばれるシェアハウスでテロ事件を起こした「佐藤」という人物は、売野さんにとってどのような存在なのでしょう?

売野:彼は、わかりやすく傷ついた子どもです。「インセル」という言葉があると思うんですけど、要は、非モテ男性。さっきも言ったように、私はフランスをはじめとする海外についていろいろ調べていたんですけど、そのなかで、「シャルリー・エブド襲撃事件」(週刊風刺新聞を発行している『シャルリー・エブド』本社にイスラム過激派テロリストが乱入し、編集長、風刺漫画家、コラムニスト、警察官ら合わせて12人を殺害した事件、およびそれに続いた一連の事件)のようなテロ事件に関しても調べたことがあって。男性が単独で起こしたテロ事件って、どうしても「モテない」こと……結局は、そこに行き着いてしまう場合が多いんですよね。

自分がモテないことを、他者のせいにしないと立っていられなかった。信仰なんかを言い訳にしても、結局は、そこに行き着いてしまう。知れば知るほど、ヘコみますけどね。ヘコみますけど、それは描かなくちゃいけないし、できる限り、そういう人にも寄り添った描き方をしたくなってしまうんです。先ほども触れたように、自分にも彼のような部分はあるから。

「理由なんてわからないのが恋じゃん」って思う。

—以前、インタビューで売野さんが映画監督のガス・ヴァン・サントがお好きだとおっしゃっているのを読んで、佐藤の存在は、ガス・ヴァン・サントが『エレファント』(2003年公開、コロンバイン高校銃乱射事件をテーマにした作品)で描いたことにもリンクするような気がしていました。

売野:サントは、思春期の私にすごく寄り添ってくれた映画監督ですね。『追憶の森』(2015年公開)以来、決別しているんですけど……。

—(笑)。

売野:……まぁ、いいや(笑)。あと、恋愛観という部分でも、アルノー・デプレシャン(フランス出身の映画監督)のような人からの影響は受けていて。『そして僕は恋をする』(1996年公開)とか……私は群像劇を描く人が好きなんですけど、デプレシャンは一人ひとりの滅茶苦茶な人生を描いてくれる。

「キャラクターを描く」ことは文学の発明だと思うんですけど、「このキャラは強気」とか「このキャラはおてんば」とか、どうしても単純化されていくっていう側面もあって。でも、デプレシャンはキャラクターを単純化して描かないので好きですね。

—これまで売野さんが描かれてきた作品では、同性愛や、女性が働きに出ていて男性が家事をしている夫婦など、様々な生き方の人々が描かれてきましたよね。「関係性」という面でも、売野さんの作品は非常に多面的で複雑な描写が多いように思います。

売野:そうですね。もちろん、常になにかの意味があるというよりは、漫画としての面白さを優先させた結果そうなっています。それでも結局、「恋愛を描く」ということは「コミュニケーションを描く」ということに直結するし、そのなかで、「マジョリティーだけのことを描いても仕方がないな」っていう気持ちはあります。

ただ、私は漫画家生活10年目なんですけど、10年前といまとでは社会のあり方も変わっていて。同性同士の恋愛だからといって、切ない要素を追加するような描き方は、いまはできないなとも思います。いま描くとしたら、同性同士であっても、男女の恋愛を描くのと同じテンションで描きたいと思いますね。

—たしかに、そのほうがきっと、いまの読者の皮膚感覚に合っていますよね。

売野:あと、私は上條淳士先生(代表作に『TO-Y』『SEX』など)の作品が好きなんですけど、上條先生は、「疑似家族」をよく描かれるんですよね。恋愛関係はあるけど、性交渉のない男女のグループも描いたりするし……そこにはすごく憧れたりしますね。これまでは私も、ベッドシーンは描いてこなかったんですよ。

『同窓生代行』(白泉社、2011年発表)という短編はカップルが朝起きるところからはじまるんですけど、男の子がベッドで寝ていて、女の子が布団で寝ているんです。そのぐらい徹底的にベッドシーンは描いてこなかった。でも『ルポルタージュ』では逆に、「ベッドシーンを描かなければいけないな」と思って、描いています。

—『ルポルタージュ』は、聖と葉のひと目惚れ的な出会いからはじまっていきますよね。明確な動機があるのではなく、「匂い」の存在が象徴的に描かれているなかで、ふたりは惹かれ合っていく。このはじまりが、本作の魅力を象徴しているような気もします(幻冬社版『ルポルタージュ』第1話を読む)。

売野:原始的なはじまりだし、理由なく始まる恋愛は私の漫画の根底にある主題だと思います。恋愛漫画を描いていると、よく「なんでこの人はこの人を好きになったの?」って、担当編集者に訊かれますが……それが昔から大嫌いなんですよね(笑)。

人を好きになることに、明白な理由はないと思っています。もちろん、電車で痴漢から助けてくれて、「かっこいい!」ってなるところからはじまる『俺物語!!』(集英社、原作・河原和音、作画・アルコ)のような恋愛物語も面白いと思うし、大好きですけど、「なんでかわからないけど、好きになってしまった」っていうことのほうが、私の感覚に近い。理由がわからないときに、恋だと感じる。

—まさに、そう思います。

売野:以前描いた短編で、「踊りかたが好き 長い爪が好き やさしいところが好き」っていうモノローグを入れたことがあるんですけど、それでいいじゃんって思う。そういうことで、人は人を好きになるものだと思うんです。理由は描きたくないんですよね。私自身も簡単に人を好きになる。

—素敵です。

売野:私の喜びや悲しみ、醜さ、考え方、乗り越えた日々は全部漫画のなかに表れてしまっているだろうから、裸で生きているようなものです。それは非常に苦しいんだけれど、私の漫画を読んでくれている人は、私のことを全部知ってくれている状態になるわけで、そのうえでこんなとんでもない奴と仲よくしてくれる人は、もう理解者だと思ってしまうのかもしれません(笑)。

—(笑)。

売野:恋愛が成就するときにだけ顕現する喜びがあると思いたい。だからハッピーエンドが好き。「ねえ、そうだよね? 私は間違っていないよね?」と、子どものような気持ちで、私が美しいと思う世界をあなたも美しいと思ってくれることを、毎日疑いながら、それでもどうにか信じて、恋愛漫画を描いています。

- 作品情報

-

- 『ルポルタージュ‐追悼記事‐』(2)

-

2019年3月22日(金)発売

著者:売野機子

価格:659円(税込)

発行:講談社

- プロフィール

-

- 売野機子 (うりの きこ)

-

漫画家。東京都出身。乙女座、O型。2009年「楽園 Le Paradis」(白泉社)にて、『薔薇だって書けるよ』『日曜日に自殺』の2作品で同時掲載デビュー。『薔薇だって書けるよ―売野機子作品集』(白泉社)、『ロンリープラネット』(講談社)、『MAMA』全6巻(新潮社)、『かんぺきな街』(新書館)、『売野機子のハート・ビート』(祥伝社)、『ルポルタージュ』(幻冬舎)ほか、著書多数。