全世界的に社会現象となった「#MeToo」により、ここ日本でも常習的なハラスメントの存在が次々と告発されている。男性中心的な古い体質に嫌気がさし、そこから脱却するための方法を多くの人たちが模索しはじめているようにも感じられるが、実際のところどうなのだろう。また、そうした現状において「フェミニズム」という考え方を、私たちの社会に「きちんとした形で」根づかせるためには一体どうしたらいいのだろうか。

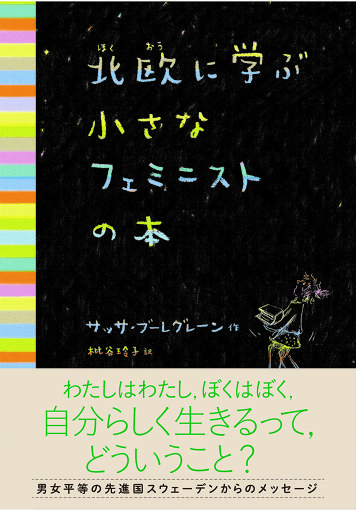

今回Fikaでは、そうした問題について議論を深めるため、北欧におけるフェミニズムの歴史を10歳の女の子の視点で学ぶ児童書『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』を翻訳した枇谷玲子と、ロクサーヌ・ゲイの傑作エッセイ集『バッド・フェミニスト』や、科学の世界の第一線で活躍してきた女性をユニークなイラストと共に紹介する『世界を変えた50人の女性科学者たち』などの翻訳で知られる野中モモの対談を実施。男女平等が進んでいると言われる北欧の現状や、欧米におけるフェミニズムの歩みなど、ざっくばらんに話してもらった。

この日の取材は、枇谷玲子と野中モモの2人の女性と、男性のライターと編集者で大いに盛り上がった。「フェミニズム」とは、男女がともにいたわり、思いやり、仲良く生きていくにはどうしたらいいか考え、行動することであり(『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』あとがきより)、「女性問題」とは、第一に「人権問題」であり、貧困や家庭の問題とも地続きであることが、広く認識されると幸いだ。

野中さんの訳された『バッド・フェミニスト』を読んで、子どもの頃から抱いてきたモヤモヤの正体がはっきりとしたんです。(枇谷)

野中:『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』(サッサ・ブーレグレーン著、2018年訳)とても面白かったです。枇谷さんはどうやってこの本と出会ったのですか?

枇谷:私は23歳のとき1年間、デンマーク教育大学児童文学センターに留学し、帰国した数年後にこの本をスウェーデンの図書館サイトの選書リストで見つけ、取り寄せました。今から10年ぐらい前ですね。ただ当時、日本でフェミニズムの児童書を出しても興味を持ってもらえるかどうか確信がなくて。面白いけど厳しいかなと思って、ずっと本棚にしまってあったんです。

野中:(奥付を見て)2006年に出版された本なんですね。じゃあ、「#MeToo」(SNSを通じて全世界に発信されたセクシャルハラスメントや性的暴行の被害体験を告白・共有するムーブメント / 参考記事:ビョークが「デンマーク出身の映画監督」からのセクハラ被害を告白)が起こったり、男女格差の問題に対する社会の意識が変わってきた今なら企画が通ると思って提案されたと。

枇谷:はい。ただ思い返してみると、子どもの頃から、どうして女の子は容姿を基準に優劣をつけられがちなんだろうとか、高校生になって自分も含め、女子生徒が通学のとき、電車で痴漢にあっているのを学校は見て見ぬふりをして、生徒に自衛を促してばかりいるんだろうとか、大人の女の人の大半は結婚したら主婦になったり、パートで働いたりしているのに、どうして親や先生は、勉強しろ、いい学校に入れって言うんだろうとか、モヤモヤはずっと抱いてきたんですよね。野中さんが訳された『バッド・フェミニスト』(ロクサーヌ・ゲイ著、2017年訳)を読んで、そのモヤモヤの正体がはっきりとしたんです。

枇谷:昨年の7月、『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』(チママンダ・アディーチェ著、2017年訳)の読書会(『Feminism For Everybody』 / イベントの詳細を見る)に参加したとき、上智大学の三浦まり先生が今、最もホットなフェミニズムの本として、『バッド・フェミニスト』や『仕事と家庭は両立できない?』(アン=マリー・スローター著、2017年訳)も挙げていたんですよ。

野中:そうだったんですね。行けばよかったな。

枇谷:野中さんもいらしたらよかったですね。そのイベントがとにかく楽しくて。新聞やネットニュースの記者さんや女性団体の方たちをはじめ、社会を変えようと行動する日本のフェミニストのエネルギーを感じました。

—日本では、ジェンダーフリー(従来の固定的な性別による役割分担にとらわれず、男女が平等に、自らの能力を活かして自由に行動・生活できること)に対する意識が遅れていると思いますか?

野中:よく引き合いに出されているのが、OECD(経済協力開発機構)が毎年発表しているジェンダーギャップ指数ですね。各国の男女格差を示す指標なのですが、昨年、日本は世界144か国中114位で過去最低を記録しました。

はたしてこの評価の基準が妥当なものなのか、順位をつけることができるのか疑うことは必要だと思いますけど、日本の場合、国会議員だとか企業の役員だとか重要な決定に関わる立場にある女性の割合が低かったり、男女の賃金格差が激しかったりするのは紛れもない事実です。だから、まだまだ遅れている部分があると思います。

ただ、諸外国と比べてどちらが進んでいるとか遅れているとか一概には言えないとも思うんです。個人差も激しいですしね。『バッド・フェミニスト』は、性差別に加えて、人種問題や経済格差などもが絡み合った複雑な複合差別の問題を個人の視点から語って注目を浴びました。

これを読んで「こういうふうに語ればいいのか」と触発された女性がたくさんいたはずなんです。そういう人たちの背中を押して語りを誘発したことが、この本が支持されている理由だと思います。

『バッド・フェミニスト』(亜紀書房)表紙(Amazonで見る)

科学者やパイロット、宇宙飛行士になりたい女の子も、バレエダンサーや保育士になりたい男の子も、どんどん増えてほしい。(野中)

—人事・賃金制度などは、日本でも多くの人が不公平と感じている問題だと思うのですが、なかなか改善されないのはなぜなのでしょうね。

野中:男女を問わず低賃金の非正規労働者が増え、そこで特に女性が不利な立場に追いやられやすい社会の仕組みがありますよね。変えるためには法の整備としっかりした運用が必須です。そして、そこに至る前の教育と文化全般に大きな不公平が染み渡っているように感じます。大人になって仕事をしたり、出産・子育てしたりする前に、やはり教育の機会の時点で差がついてしまっているように思うんですね。

たとえば、理系の専門職は現在でも圧倒的に男性多数ですが、それは「男の子は機械や数字に強く、女の子は情緒的で家庭的」みたいなメッセージにあふれた環境で育てられているからだと思うんです。働く女性のロールモデルに幅がなかったり、メディアに出てくる博士や研究者は男性ばかりだったり。そういうものを見ているうちに、「男はこういうもの」「女はこういうもの」と思い込んでしまっているのではないかなと。

野中:そういう固定観念にとらわれず、男性も女性もいろんな可能性を試してみてほしいですし、その知的好奇心を応援したいですよね。科学者やパイロット、宇宙飛行士になりたい女の子も、バレエダンサーや保育士になりたい男の子も、どんどん増えてほしい。そういう風潮が国際的に広がるといいなと思います。

身近なところでは、ここ10年くらいでだいぶ状況が変わってきたのを感じます。音楽業界でも、表舞台に立つミュージシャンだけでなくPAやエンジニアなどの裏方にもすごく女性が増えていて。レーベルを運営したり、イベントを企画したりするオーガナイザーも女性が多くなったように思います。素晴らしいことですよね。今日、写真を撮影してくれているフォトグラファーさん(池野詩織)も女性ですし。まあ大きなメディア企業の役員が男性ばかりだったり、相変わらず平等にはほど遠いのだけど、少しずつよくはなってきているんじゃないかな。

—野中さんが翻訳された『世界を変えた50人の女性科学者たち』(レイチェル・イグノトフスキー著、2018年訳)は、第一線で活躍している女性を素敵なイラストで紹介した本ですが、こういう読みやすいテキストが子どもたちの選択肢を増やすといいですよね(参考記事:科学は男性だけのものじゃない。絵本『世界を変えた50人の女性科学者たち』)。

枇谷:そう思います。また本だけでなく、教科書もとても大事だと思うんです。今回の企画を訳そうと決意する少し前、With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センターに行った際、「ねりま24条の会」が編集した『写真とイラストで学ぶジェンダーから見た日本女性の歴史』(2005年)をもとにしたパネルが展示されているのを見ました。

古代以前から平成までの女性の歴史がわかりやすく展示されていて、知らないことばかりで大変感銘を受けて。学校では「女性史」ってほとんど学ばないじゃないですか。日本でも男女の不平等を何とかしようと声を上げてきた人がいるのに、その存在がほとんどなかったかのようにされている。

『世界を変えた50人の女性科学者たち』(創元社)表紙(Amazonで見る)

フェミニズムの思想では、男と女が、また置かれている状況の異なる女性同士が、お互いにわかり合えないことをわかり合うという難題に向き合っている。(枇谷)

—他の国の「女性史」を知ることも大切だと思うのですが、北欧では女性の権利はどのように推進されてきたのでしょうか。

枇谷:たとえばノルウェーでは、1950年代まで子どもを持つ女性のうちフルタイムで働いていたのは、たったの5%だったんです。1970年代に女性解放運動が盛んに行われ、少しずつ法律が改正されていきました。北欧も、昔から男女平等だったわけじゃないんですよね。

おっしゃるように、そういう歴史を、もっと子どもたちや、普段あまり本を読まない人にもわかりやすく伝えられたらと思います。そうすれば、「他の国ではこうやって女性の権利を勝ち取ってきたんだ。だったら私たちはどうすべきか」という道筋を立てることもできるし、励みにもなるんじゃないかと。

野中:そうですね。まず「女性問題」は、第一に「人権問題」であるということが理解される必要があると思います。『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』がユニークなのは、主人公である10歳の女の子エッバが、「権力とは何か?」を考えるところからはじまるところなんですよね。

『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』(岩崎書店)表紙(Amazonで見る)

野中:今の社会は、恵まれた人がどんどん豊かになり強くなって、そうでない人は貧しく弱い存在になってしまっています。そういった流れに抵抗し、誰もが安心して豊かに生きられる社会の実現を目指すのが、本来の「人権運動」だったはずですし、「女性解放運動」もそこに含まれていると私は思うんですけど、そこをわかってもらえないことが多くて悲しい。

枇谷:もう1つ、課題だと思っていることがあって。子どもがいる / いない、結婚している / いない、仕事をしている / いない、など、女性同士でも置かれている況が様々なので、お互いに共感しづらいところがあるなと。私が『バッド・フェミニスト』を読んで印象的だったのは、「女ともだちの作り方」という章だったんですね。著者のロクサーヌさんは子どもがいらっしゃらないのですが、この章のなかでこう書いています。

「友だちの子どもを愛しましょう。たとえあなたが子どもを欲しくない、または好きでないとしても。とにかくそうするべき」と。フェミニズムの思想では、男と女が、また置かれている状況の異なる女性同士が、お互いにわかり合えないことをわかり合うという難題に向き合っているのではないかと思うのです。

野中:子育てをしている女性は、していない女性が自分だけのために使っている時間を羨ましく思ったり、逆に子どもがいない女性は世の中から「一人前」と扱われないと感じてしまったり。自分と違う立場にある人のことを理解するのは難しいし、おいそれと「わかる」とも言えなくて。想像力を使って、そうやって女性同士をいがみ合わせて得をしているのは誰なのかを見失わないようにしたいですね。

「子どもを愛しなさい」と言われてプレッシャーを感じる人もいると思うんです。「女性は子どもが好きなはず」「母性があるからどんな苦労もできるはず」って社会の押しつけがありますから。それには警戒しつつ、誰もが「自分もかつては子どもだった」ということを忘れずに、ケアを必要としている人たちに優しくできるようになればいいですよね。

「自分は自分、他人は他人」と思って、比べないのは大事。それと同時に「自己責任」という言葉に押し流されないように注意が必要だと思います。(野中)

—「家庭を持って初めて一人前」という考え方は、男性社会にも強くあるなと思いす。

野中:確かに、家やお金を借りたり仕事を探したりする際に家族の有無が社会的信用度の判定に使われると聞きますね。おかしな話だと思いますけど。家庭を持つ / 持たないの違いを乗り越え、どちらが恵まれているとか、立場が上かを競うのではなく、協力し合ってみんなが生きやすくするのはどうしたらいいのかを、探っていかなければいけないのが現状なのだと思います。

そのためには、お互いが何を感じているのか、何が不満なのかを、まず自分の立場から言わないと話にならない。黙って我慢していると「それでいいんだな」って思われてしまいますから。

枇谷:だんだん野中さんがロクサーヌ・ゲイに見えてきました。

野中:えっ、そんな(笑)。そういえば、『バッド・フェミニスト』では、まさにそういった問題について書いている「奇妙な特権」というエッセイに特に感銘を受けました。どちらのほうが恵まれているか、優遇されるべきかを競うのをやめて、自分の特権を受け入れて何ができるかを考えよう、という。ロクサーヌ・ゲイは黒人として女性としてさまざまな差別を受けてきたけれど、同時に裕福な家庭の出で大学教授の職に就いている「恵まれた人」でもある。どんな人にも恵まれている部分と恵まれていない部分があって、真実はひとつではないんです。

それに「女の子同士は陰湿だ」とか「女は怖い」みたいな言説が世の中に溢れていますけど、それって大抵は「人間は陰湿だ」「人間は怖い」ってことだと思うんです(笑)。

—男の嫉妬のほうが、陰湿だと思うことはよくありますからね。基本マウントの取り合いですし。

枇谷:え、そうなんですか? どんなことでマウントを取り合うんですか?

—あらゆることです。年齢から年収、社会的地位、持っている車やカードの種類まで(笑)。女性は共感で繋がりあうことが多いのに対し、男性社会ではお互いの関係性を決める際にマウントの取り合いを避けられない場合も多い。出世争いの足の引っ張り合いなんて、まさに男の嫉妬の最たるものだと思います。

野中:きっとそういう人の多くは価値判断の基準が自分の外側にあるんでしょうね。自分自身の価値というより、持っているものの価値が大切な人たちというか。

—コンプレックスやルサンチマンのような個人的な要因も大いにあると思いますが、おそらく、男性社会のほうが価値判断の基準が少ないんだと思います。「いい大学を出ていい企業に入って、家族を養う」のがスタンダード。「勝ち組」「負け組」なんて言葉も男性社会から生まれたものですよね。男性のほうが自殺率も高い(厚生労働省調べ)というのは、生き方の選択肢が女性よりも少ないことと無関係ではないと思います。

枇谷:『バッド・フェミニスト』に書いてある、「自分が最も親しい友達であるはずの女性に対して意地悪、毒、競争心を抱いているのに気づいたら」って、男性にも言い換えられますね。「それはなぜか、どうやって解決すればいいかを考えて、解決するのを助けてくれる人をみつけましょう」と書いてありますが、野中さんは誰が解決してくれるのだと考えますか?

野中:うーん、1人で思い詰めてしまっているときに助けになるのは、やっぱり第三者なんだろうなと思います。客観的な意見で視点が変わるかもしれないですよね。

—同じコミュニティーに属していない人と交流を持つとか。価値観の違う人に助けてもらうというのは、1つの道なのかなと思います。

枇谷:ああ、確かにそうですね。私もフリーランスで働いていて、異業種の人と話すとちょっと心が楽になったりすることはありました。

—以前、川上未映子さんに取材したとき彼女もおっしゃっていたのですが、選択肢をなるべくたくさん持って、自分と他人を比べない生き方をするのが大切なのかなって思います。野中さんの訳した『世界を変えた50人の科学者たち』も、選択肢を増やす一助になると思いますし。その上で「自由で自立した生き方」を探すことが大事なのかなと。

野中:そうですね。「自分は自分、他人は他人」と思って、比べないのは大事。それと同時に「自己責任」という言葉に押し流されないように注意が必要だと思います。社会のシステム上の不公平を無視して困った状況をすべて個人のせいにする自己責任論と、自由に伴う責任を見極めることは、とても大切じゃないかなと。頭ではわかっているんですけどね、難しい。

枇谷:『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』には、「他の人にどう思われているか、気にするのはやめよう」と書いてあります。そして「他の人も好きにさせてあげよう」と。ここが一番重要なポイントじゃないかと。他の人の生き方を、勝手に決めたり干渉したりするのがトラブルのもとなのかなと思いますね。

北欧も「多様性」を認め合う社会を作ろうと、必死にもがいているところだと思います。(枇谷)

—「ダイバーシティ(多様性)」という言葉は、日本でも最近よく耳にしますが、北欧はやはり進んでいるのでしょうか。

枇谷:ダイバーシティについては、他のヨーロッパ諸国同様、北欧も「多様性」を認め合う社会を作ろうと、必死にもがいているところだと思います。難民をほとんど受け入れていない日本に暮らす私が、偉そうに言えた義理じゃありませんが。

—逆に言うと、ジェンダーフリーが進む北欧でもダイバーシティは今向き合うべき課題であると。

枇谷:北欧では主婦は無業と見なされてしまうので、女性も主婦になるという選択肢はなく、就業する場合がほとんどです。ですが、いくら残業が少ないとはいえ、共働きで仕事と育児・家事を両立するのは大変なことのようです。そこで家政婦さんを雇う家も増えてきているのですが、家政婦さんには移民が多く、賃金も低い。仕事にありつけてありがたいと思う移民の方もいるようですが、平等を目指す北欧の人たちは自分たちの男女平等のために、移民の労働力を安く使うことが本当の平等と呼べるのか、と議論しているところだそうです。

女性が力をつけてきた北欧では、議論の主な焦点が女性から移民へと移ってきているのかも。とはいえ、まだまだ100%男女平等ではない、あともう少しフェミニズムが必要なのではないか、というのが最近の北欧のフェミニズムの議論によく出てくる主張です。

—先ほど野中さんが「女性問題は、第一に人権問題である」とおっしゃっていましたが、結婚の問題の多くは女性が経済的に自立できず、「支配 / 被支配」の関係になっていることが原因の多くだと思うんです。個人的な話ですけど、「経済的に自立さえしていれば、今すぐにでも離婚したい」っていう女性の声をどれほど聞いたか。

野中:ひどい話ですよね。だから、現実問題として「男性と同じ条件で働けるようになる」ということが必要じゃないでしょうか。能力が特に高いわけではない女性が、同じ程度の能力の男性と同じ労働で同じ賃金をもらえるようにならないと。

—女性が経済的に完全に自立して、「いつ離婚しても困らない」という体制を雇用、賃金の面でもしっかり確立すれば、女性はかなり生きやすくなると思うんです。ただ、おそらくそうなるとなかには困る男性も出てくるだろうから、なかなかそういう社会にならないんじゃないかと思っています。

野中:そうですね。道は険しい。女性が個人として経済的に自立できれば、過重労働から解放されて楽になる男性もいるはずなんですけどね……。

—男も女も自由で自立した存在になったら、「結婚」「家族」とは何かも問い直さなければならなくなりそうですよね。

枇谷:ノルウェーの作家ヘンリック・イプセンの『人形の家』(1879年)って、主婦だった女性が夫から1人の人間として見られていないと気づいて出て行って終わりますよね。北欧の大半の人たちが、今では自分の生きる道を選べます。日本のようにシングルマザーになったからといって、極端な貧困に陥ることは少ないですし、たとえば同性であろうと、誰でも好きな人と結婚する自由を持ちます。これが北欧諸国が幸福度調査で上位につける要因となっているとデンマークの幸福研究所は分析しています。

ただ現在の北欧でも、家族を持つ選択をする人が多いです。あるドイツの研究によると、結婚生活を続けることで、全ての人が幸せになるとは言えないものの、全体として見ると、既婚者は概して非婚者より幸福な傾向があるそうです。

枇谷:デンマークの幸福研究所は、これは人間が意義深い人間関係なしには、生きていけない社会的生きものだからではないかとしています。ただ北欧では結婚せずとも、一緒に住み、パートナーシップを築く「サンボ」という関係が法的にも社会的にも認められています。愛とは何か、経済的に自立した者同士が、どう互いを対等な関係で支え、いたわり合えるか。パートナーシップについても、北欧から学べる点はありそうです。

これからも、人がもっと幸せになれる方法を探っていく必要がある。(野中)

—先日オーサ・イェークストロムさんに取材したとき、日本人女性と「女子会」を開いた話をしてくださって(参考記事:カンヌ最高賞受賞『ザ・スクエア』を北欧女子オーサはどう観た?)。そこにいた大半の主婦たちが、口を揃えて「旦那が育児に協力的じゃない」と愚痴をこぼしていて、でも結局、「女って大変だよね」で終わってしまうのに衝撃を受けたと。「日本の女性は、『仕方ない』と思って諦めてしまう傾向にある」って。

野中:「なぜ、そこで我慢して終わってしまうの?」という話ですよね。セクハラもそうでした。日本で「セクシャルハラスメント」という言葉が使われるようになったのが、1980年代末。日本初のセクハラ民事裁判が起こって、そこでようやく「これはいけない行為だ」と広く認識されるようになった。それまでは、お尻なんて触られて当たり前、コミュニケーションの一種みたいに思われていたと聞きます。

—当たり前だった時代は、「我慢」とすら思っていなかったのかもしれないですよね。『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』にも書いてありましたが、家庭の問題もセクハラも、「これは不平等だ」「著しく人権を無視されている」と気づくことが大事なのかと。

枇谷:「まず気づき、構造・仕組みを知る、そして歴史を学び、法律や意識を変えていく」とあります。そして最後に「実行に移す」と。

—何かが大きく変わるときには、必ず衝突が起きますよね。「#MeToo」以降、様々な問題が日本でも噴出して、立場の違う人同士の争いも起きています。そういう意味ではフェミニズムも過渡期にあるのかもしれません。

野中:歴史を振り返れば、これまでもそうやって衝突したり、そこで工夫したりしながら道を作ってきた人たちのおかげで現在があるわけですよね。これからも、人がもっと幸せになれる方法を探っていく必要があると思いますし、誰もが生きやすい世の中になってほしいと思いますね。

8月4日、神楽坂モノガタリにて枇谷玲子と野中モモによるトークイベントが開催される(詳細を見る)

- リリース情報

-

- 『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』

-

2018年5月19日(土)発売

著者:サッサ・ブーレグレーン

翻訳:枇谷玲子

価格:1,620円(込)

発行:岩崎書店︎

-

- 『世界を変えた50人の女性科学者たち』

-

2018年4月20日(金)発売

著者:レイチェル・イグノトフスキー

翻訳:野中モモ

価格:1,944円(税込)

発行:創元社

- イベント情報

-

- 『枇谷玲子「北欧に学ぶ小さなフェミニストの本」&野中モモ「世界を変えた50人の女性科学者たち」刊行記念トーク』

-

2018年8月4日(土)

会場:東京都 神楽坂モノガタリ

時間:19:00~21:00

料金:2,000円(1ドリンク付)

-

- 『「北欧に学ぶ小さなフェミニストの本」読書会&ちゃぶ台返し!』

-

2018年8月25日(土)

会場:東京都 Readin' Writin'

開演19:00 開場18:30

料金:1,500円

- プロフィール

-

- 枇谷玲子 (ひだに れいこ)

-

北欧語翻訳者。1980年、富山県生まれ。2003年、デンマーク教育大学児童文学センターに留学。2005年、大阪外国語大学(現大阪大学)卒業。在学中の2005年に『ウッラの小さな抵抗』で翻訳者デビュー。北欧家具輸入販売会社勤務、翻訳会社でオンサイトのチェッカーの経験を経て、現在は子育てしながら北欧書籍の紹介を行っている。訳書に2015年東京都美術館で行われた展示『キュッパのびじゅつかん』の元となった絵本『キュッパのはくぶつかん』(福音館書店)、『カンヴァスの向こう側』(評論社)など。埼玉県在住。

- 野中モモ (のなか もも)

-

ライター、翻訳家。東京生まれ。立教大学社会学部社会学科卒業。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジで美術史修士課程を修了。自主制作出版物オンラインショップ「Lilmag」の店主を務める。訳書『世界を変えた50人の女性科学者たち』『いかさまお菓子の本』『ミルクとはちみつ』『バッド・フェミニスト』など。共編著『日本のZINEについて知ってることすべて』。単著『デヴィッド・ボウイ 変幻するカルト・スター』。