中年になると、体力の低下や加齢による生理機能の変化により、どうしても「老い」と向き合うことになる。また、家族関係や仕事へのモチベーションの維持など、課題も増えてくるだろう。そんな問題を抱える中年期の人々を描き、『アカデミー賞』国際長編映画賞を受賞したデンマークの映画が『アナザーラウンド』だ。

家庭や仕事で課題を抱えるマーティン(マッツ・ミケルセン)ら4人の中年教師が、そうした課題を解決するために「血中アルコール濃度を一定に保つと仕事の効率が良くなり想像力がみなぎる」という理論を試そうとする。これは飲酒を巡る物語であると同時に、人生を再生させようとする中年の物語でもある。そんな本作の2つの側面を、『映画酒場』発行人の月永理絵と、ポップミュージックにも精通する村尾泰郎にそれぞれ迫ってもらった。

悪魔でも救世主でもない「酒」を描く。これまでとひと味違う、酔いどれ実験の映画

テキスト:月永理絵

酔いどれ。飲んだくれ。ヨッパライ。これまで数々の映画が、酒という魔に魅入られた愛すべき愚か者を描いてきた。ビールをガブ飲みし笑い転げる若者たち。ウォッカを飲んでは道端に吐きまくる者。ワインを片手におしゃべりに興じ、髪を濡らしクラブのトイレで吐きまくる人々。日本酒に酔いしれる浪人がいれば、ウイスキーを飲み交わすギャングもいる。誰もがバカバカしく愛おしい。

デンマーク映画『アナザーラウンド』は、ふとしたきっかけから酒に溺れていく中年男たちの悲喜劇。これぞまさに酔いどれ映画、と思いつつ、どうも様子が違う。ここに登場するのは、酒に魅入られたのではなく、自ら飲んだくれになってみようと奮闘する者たち。目指すのは清く正しい酔っ払い。酒をめぐる大真面目な修行と実験を描いた映画なのだ。

飲んだくれの描写方法には大きく分けて2種類ある。一つは、酒を飲む「動作」の美しさを映したもの。たとえばオタール・イオセリアーニ(ジョージア・トビリシ出身の映画監督)やホン・サンス(韓国出身の映画監督)の映画。彼らの映画にはしばしば酒を大量に飲んでは酔いつぶれる者たちが登場し、酒を飲む動作がたっぷりと映される。

酒の瓶を開けては次々に口元へ流し込む。カツン、カツン、とグラスをテーブルに叩きつけてはすぐにまた持ち上げる。無駄のない動きはダンスの振りつけのよう。それを盛り上げるのは、不明瞭で無意味な会話が奏でるリズム。時間が経つにつれ、くだを巻くみっともない姿すら美しく見えてくる。大事なのは、途切れなく飲み続けること。酔いが覚めれば動作の魅力が消えると言わんばかりに、彼らは徹底的に酔い続ける。

もう一つのパターンは、酒を飲むことから生まれる「物語」を描いたもの。いわゆるアルコール依存症をテーマにした映画の多くがそう。ここでは、酒を飲む行為そのものが意味を持つ。酒瓶を握ることはすなわち主人公の身の破滅を意味し、酒から身を遠ざければ希望の兆し。主人公がいつどのように酒を飲むか、いつ飲むことを断念するか、決断の瞬間が物語を展開させる。アルコール依存症の主人公を悪夢的に描いた『失われた週末』(1945年 / ビリー・ワイルダー監督)が、酒を飲むこと、飲まないことの繰り返しによってサスペンスをつくりだすように。あるいは『フライト』(2012年 / ロバート・ゼメキス監督)のデンゼル・ワシントンの手が酒瓶をつかみ取る一瞬が、最高の興奮をもたらすように。

この分類に従えば、『アナザーラウンド』は「物語」としての酒飲み映画と言えそう。物語を次の展開に突き動かすのは、やはりいくつもの決断だ。マッツ・ミケルセン演じる歴史教師マーティンが最初に酒を口にする、その一瞬が忘れられない。自制心の強い彼は、友人ニコライの誕生日会だというのに、頑なに酒を断り続ける。だが友人たちに勧められ、マーティンはそっと上等なウォッカに口をつける。

最初はたった一口。それが1杯になり、2杯、3杯と続くうち、酒で潤った彼の口から堰を切ったように本音が漏れ始める。妻との不和。加齢への不安。失ってしまった仕事への熱意。現在の生活の悲惨さ、やりきれなさが、ぽつりぽつりと語られ、目には涙が浮かぶ。そんなマーティンの変貌を呆然と見つめていた友人たちの目にも、やがて何かが宿る。さあ飲もう、と1人が言い、次々にグラスが空いていく。マーティンの飲んだウォッカ一口が、4人の男たちの運命を変えたのだ。そのあとも、誰かが口にする最初の一口が、物語を動かしていく。

それにしても、人が酒に溺れていく過程をこれほど教育的に描く映画はなかなかない。心理学を学ぶニコライは、酒がもたらす効能と変化を友人たちに解説し、血中アルコール濃度を上げることで仕事の能率が上がっていくかを調べようと提案する。これは論文のための実験だというのが彼の理屈。彼らは、自分がなぜ酒を飲む必要があるのかを規定せずにいられない。これは自分を解放するための薬。ちょっとした悪癖が人生を豊かにする。偉人たちだって酒によって成功を収めたわけだし。なぜこれほど飲むことに意味を求めるのか。それは、本物の飲んだくれのように、無意味に酔いしれる度胸がないからだ。その存在に憧れながら、本当の意味では酔っぱらいに成り下がりたくない。そんな小市民的な態度が、おかしくもあり哀しくもある。

当然ながら、飲めば飲むほど、飲むことの意味は失われていく。必死で言い聞かせていた意味や論理を失い、彼らは真の飲んだくれへと近づき始める。酒の種類、飲み方のバリエーションが増え、ハリウッドの青春映画さながらに、彼らは馬鹿騒ぎを演じてみせる。飲む動作が徐々に美しく洗練されていくさまはじつに見事。さあ幸福までもう少し、と思いきや、彼らはふと我にかえる。当初の目的を逸脱しすぎたと気づき、すぐさま実験を中止し、生活を立て直そうと努力する。

こうして彼らは物語の定型へと引き戻される。度を過ぎた飲酒は破滅のもと。まっとうな人物はどこかで酒をやめる決断をくだすもの。それでもあと戻りできない者は、破滅の道へ突き進むしかない。正しく定型の教訓的物語。だが不思議なことに、本作ではどんな悲劇を前にしても、彼らの手から完全に酒が奪い去られることはない。酒を悪者にも救世主にもしないこと。その微妙な采配が、この映画を「教訓」から遠ざける。

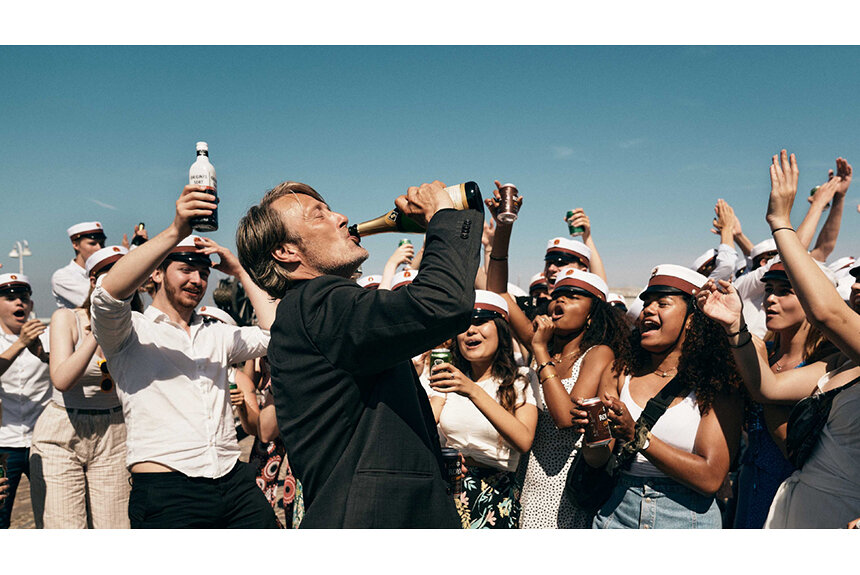

そうして、最高に幸福なシーンがやってくる。祝福の酒を一身に浴びる若者たちに囲まれ、美しく荘厳な男の身体が、酔いとともに戯れ始める。そのとき、物語の枠ががらがらと崩れ落ち、本物の飲んだくれ映画が誕生する。

倦怠感を抱える中年男性4人が、酒とともに再びダンスを取り戻す

テキスト:村尾泰郎

ジョン・レノンは30代半ばのころにオノ・ヨーコと別居。ニューヨークからロサンゼルスに移り住み、キース・ムーン(イギリスのバンドThe Whoのドラマー)やハリー・ニルソン(アメリカのシンガーソングライター)といった仲間たちと飲んだくれな毎日を送っていた。のちにジョンは、その時期のことを「失われた週末」と呼んだが、それはビリー・ワイルダー監督がアル中の主人公を描いた名作のタイトルにちなんでのこと。ロックスターに限らず、家庭や仕事がうまくいかずに酒で気を紛らわす中年男たちは星の数ほどいる。デンマーク映画『アナザーラウンド』は、気がついたら「失われた週末」を過ごすはめになった男たちの物語だ。

マーティン、ニコライ、ピーター、トミーの4人は学校の教師。マーティンは夜勤で働く妻のアニカとすれ違いの日々が続き、子どもたちとも会話がなく疎外感を抱えている。ニコライは妻に怒鳴られてばかり。ピーターは独身ながら子どもが欲しいと思っている。そして、別れた彼女のことが忘れられないトミーは、老いた愛犬を介護している。この中年男たちに共通しているのは、根は優しくて善良だということ。人畜無害な彼らは悩みやストレスを発散できないまま、中年の危機を迎えていた。

そんなある日。ニコライの誕生日を祝う食事会で、マーティンはニコライから「お前は分別がありすぎる。もっと楽しめ!」と言われて、それまで拒んでいた酒を飲む。なんでも、「血中のアルコール濃度を0.05%に保てば、自信とやる気に満ちた精神状態になれる」という説があるらしい。そして、楽しい一夜を過ごして開放感を味わったマーティンは酒に興味を持ち、仲間たちと飲酒で生活を変える実験にのめり込んでいく。

本作の監督はデンマーク出身のトマス・ヴィンターベア。彼は『ダンサー・イン・ザ・ダーク』などで知られる鬼才、ラース・フォン・トリアー監督らと「ドグマ95」という映画運動を立ち上げて、「カメラは手持ち」「撮影はすべてロケーション」など独自のルールを貫いて映画を作ってきた。本作でも手持ちカメラが親密な空気を生み出し、映画を見ているうちにマーティンら4人の仲間になったような気持ちにさせられる。彼らがこっそり集まって実験をしている姿は、まるで秘密基地で騒いでいる子どものようだ。中年男が仲間と酔っ払ってはしゃいでいる姿の滑稽さ、そこから滲み出る哀感は、ジョン・カサヴェテスが監督・出演した名作『ハズバンズ』(1970年)を思い出させた。

『ハズバンズ』は仲間の死によって人生の無常さを知った3人の中年男が、飲んで羽目を外しながら中年の危機と向き合う物語。ベン・ギャザラ、ピーター・フォンダ(2人ともアメリカの俳優)、カサヴェテスの演技のやりとりが見事だったが、『アナザーラウンド』も負けてはいない。4人組を演じるマッツ・ミケルセン、トマス・ボー・ラーセン、マグナス・ミラン、ラース・ランゼの演技は息がぴったりあっていて、ノンアルコールとは思えないほどリアルだ。

泥酔の挙句に海外まで家出してしまう『ハズバンズ』の男たちに比べると、『アナザーラウンド』の4人組は家庭や仕事を放り出す勇気はない。せいぜい隠れて酒を飲む程度だが、それでも真面目な彼らにとっては大冒険だ。飲酒実験は予想以上の効果をもたらして、ほろ酔い状態のマーティンの授業は生徒たちに大ウケ。アニカとは恋人同士のような親密さを取り戻す。仲間たちの生活にも変化が訪れて、その成果に夢中になっていく。なかでも、少年サッカーチームのコーチをしているトミーが、いじめられっ子の少年と絆を深めていく姿が微笑ましい。老犬と子どもに優しいトミーは、きっと4人のなかで一番繊細なんだろう。物語の後半に思いがけない悲劇が起こったとき、そう感じた。

ジタバタしている中年男たちと対照的なのが、無邪気に生のエネルギーを発散する10代の若者たちだ。本作では物語の舞台を学校にすることで、若者と中年の世界を対比させている。オープニングでは若者たちが大自然のなかで酒を飲んで走り回り、あり余るエネルギーを発散している。一方、教師たちは朝から疲れていて生気がない。彼らの授業を受ける生徒たちもつまらなさそうだ。

2つの世代の対比は音楽でも表現されている。若者たちが大騒ぎしているオープニングシーンに流れるのはデンマークのバンド、Scarlet Pleasureの“What A Life”。「人生は素晴らしい」「5分先なんてどうなってるかわからないからいまを楽しめ」という歌詞や縦ノリのビートは若者向けだ。一方、4人組が飲酒実験をしているときにレコードをかけて踊るのが、The MetersのR&Bクラシックス“Cissy Strut”。タメの効いた横乗りのグルーヴは大人の味わい。それを聴きながら楽しそうに踊る姿からは、4人が自分たちのスタイルで人生を楽しみ始めたことが伝わってくる。そして、アルコールを介して2つの世代は次第に交流を深めていく。

The Meters“Cissy Strut”を聴く(Apple Musicはこちら)

教師たちが活気を取り戻していく過程で、ダンスは重要な役割を担っている。誕生日の食事会でトミーがマーティンに「昔のように踊ってみろよ」と誘う。マーティンは若いころにダンスを学んでいたのだが、いまはもう踊ろうとはしない。そして、その背景ではコーラスグループが死をテーマにした歌を歌っている。この物語は人生のなかばを過ぎて死を意識するようになった中年男が、再び踊れるようになるまでの物語と言えるかもしれない。最後に歌とダンスが融合した見事なシーンがあるが、そこで見せるマッツのパフォーマンスが最高だ。ファットボーイ・スリム“Weapon Of Choice”のMVで主演したクリストファー・ウォーケンに負けないかっこよさで、中年男の再生を見せてくれる。

年齢を重ねると身体が動かなくなるが、心も動かなくなる。4人の教師の飲酒実験は、心のエクササイズだったのかもしれない。彼らがアルコールで手に入れた孤独や不安をはねのける高揚感は「若さ」であり、若いころのようにハメを外すこと、そして、若者たちと交流することで彼らは再び生きる実感を手に入れた。そのためにツケを払うことになるが、劇中で紹介された哲学者キルケゴールの言葉を借りるなら、失敗したときに大切なのは「自分の不完全さを認めること」。そうすれば「他者と人生を愛することができる」のだ。そして、何より本作は友情の物語でもある。なかでも、マーティンとトミーの絆が胸にしみる。映画を見終わったあとに残るほろ苦さは、大人になって初めてわかる酒の味わいにも似ている。不完全な4人に乾杯!

- 作品情報

-

- 『アナザーラウンド』

-

2021年9月3日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷シネクイントほかで全国公開

監督:トマス・ヴィンターベア

出演:

マッツ・ミケルセン

トマス・ボー・ラーセン

マグナス・ミラン

ラース・ランゼ

マリア・ボネヴィー

上映時間:117分

配給:クロックワークス

- プロフィール

-

- 月永理絵 (つきなが りえ)

-

映画ライター、編集者。雑誌『映画横丁』編集を担当。『朝日新聞』等で映画評を執筆するほか、「映画酒場編集室」名義で書籍、映画パンフレットの編集・執筆を手がける。

- 村尾泰郎 (むらお やすお)

-

音楽・映画ライター。音楽や映画の記事を中心に『ミュージック・マガジン』『レコード・コレクターズ』『CINRA』『Real Sound』などさまざまな媒体に寄稿。CDのライナーノーツや映画のパンフレットも数多く執筆する。