同じ北欧人であるイングマール・ベルイマンと、カール・テオドア・ドライヤーの共通性と相反性

極めて単純な比較として、デンマーク人のカール・テオドア・ドライヤーはスウェーデン人であるイングマール・ベルイマンよりも20年早く生まれ、共に20代初期に処女作を発表していることから、すっきりと世代差が見えやすい代わりに、ベルイマンのスウェディッシュと、カール・ドライヤーのデニッシュが、少なくとも作品の中から鮮やかに立ち昇る、とは言いがたく、「大雑把な『北欧』という区分にフォーカスを絞る」というテーマには構造的な難が残る。

二人とも、少なくとも「代表作」と呼ばれるものが、北欧におけるプロテスタンティズム(*注)に対する懐疑と、逃れられない神の拘束力、悲劇に際する神の沈黙や、近世から台頭する科学主義とのコンフリクト、人間が作った宗教という難物を、人間がきちんと駆動できているか? といった、現世的、もしくは神学的な難問を題材にしており、こうした「オブセッショナルな作品テーマの相同性」が「映画における北欧液状化」根拠の第一となる。

ただ、ベルイマンは中世まで遡られる名家の出で、父親が、表向きは大変立派な牧師だが、家庭内では凶悪なDVの徒だったこと。そしてドライヤーは私生児として生まれ、乳児院などの施設を転々とした挙句に養子に取られるが、精神的虐待に近い扱いを受けて青年期に家から飛び出し、実母のあまりに痛ましい人生も突き止めてゆく、という、牽強付会の誹りを承知で敢えて言えば、ベルイマンがルキノ・ヴィスコンティ(1906年生まれのイタリアの映画監督。代表作は『ベニスに死す』など)的であり、ドライヤーが、呑気さや温かみを抜いて、貧困やあらゆる悲劇的なまでの抑圧や被虐を注入したフェデリコ・フェリーニ(1920年生まれのイタリアの映画監督。代表作は『甘い生活』など)だということになる。同じイタリア性の中で、プロファイリングだけが残る。同じ北欧人のベルイマンとドライヤーの共通性と相反性は、この関係に酷似している。

フィルムの消失、未使用ネガでの再編集など、劣悪な紛い物が出回っていた幻の作品『裁かるるジャンヌ』

そんなドライヤーの長編9作目にして、傑出した代表作『裁かるるジャンヌ』は、ある意味で「幻の作品」である。少なくとも我が国に於いては、2005年の紀伊国屋書店版のDVDまではかなり劣悪な紛い物が上映、販売、レンタルされ続けてきた。

発表より、実に83年間に渡る呪いは、映画史上稀にみる禍々しさに彩られている(度重なるプリントの消失や、未使用ネガをかき集めて編集した苦肉の策、それを何とか改良しようとトライアンドエラーを重ねながら世界中にプロダクツとして広まってゆく歴史は、今なら検索一つで詳細を知ることができるだろう。何れにせよ、2005年以降に、DVDで見た観客だけが、この世界映画史のクラシックスの1本に、正しく触れることができた選ばれし者であるという状況はまだ固定されたままだ。この機会に是非一見をお勧めしたい)。

筆者も長きに渡り(というか、今回、本稿のために2005年版を初見するまで)、有名なロベール・ブレッソンの批判、「真実のないとき、観客は虚偽に執着する。ドライヤーの映画の中で、ファルコネッティ嬢がまなざしを天に投げ、観客の涙を強要するあの表現主義的な手法」という、「中身のないクローズアップだけのグロテスクショーだ」と言わんばかりの発言に全面的に賛同していた(ブレッソンは、近親憎悪的な激しい批判の賜物として、自らも1962年に『ジャンヌ・ダルク裁判』を制作している)。

ジャンヌダルク役の主演女優、ルネ・ファルコネッティの、上下三白眼をこれでもかと強調した、ヒステリックでトランシーな涙と絶望、急激に挿入される救済の陶酔、ノーメイク(この作品の登場人物は、全員ーーあの、異端者アントナン・アルトーを含むーーノーメイクだが)で延々と繰り返されるクローズアップ劇(それは、いきなり屋外に解放される終盤20分ほどまで、拷問のように続く)にすっかり嫌気がさして、どのフィルムセンターでも、余りの苦痛から退出するか、睡眠に逃避し、クライマックスの火刑のシーンまで観たことがなかった。

もう、アンデルセンやイエンス・ペーター・ヤコブセン(詩人)、セーレン・キェルケゴール(哲学者)やティコ・ブラーエ(「超新星」の発見者である、高明な天文学者)らデンマーク人もへったくれもないドライヤーの恐ろしい画面。リアリズムとも、表現主義とも、或いは象徴主義とすら言えなくもない、忌まわしいまでの「人の顔」という物質感覚に辟易していたのだが、今回、最新技術でデジタルリマスタリング / ノイズキャンセリングしたオリジナルプリント、まるで今年制作されたかの如き、奇妙な瑞々しさで再見(というか、ほとんど初見)した『裁かるるジャンヌ』は、途中退場したり、逃避的な入眠を誘う方向とは、全く別の方角から、筆者を改めて辟易と苦難のどん底まで落とした。

タカをくくっているとノックアウトされる、残虐描写の容赦なさ

ストーリーはどなたもご存知であろう。100年戦争の最中、神の声を聞いた19歳の少女戦士ジャンヌダルク(教育も受けておらず、文盲である)は、そのカリスマによって兵士を率い、一時的に武勲を上げるが、敵方のイングランド(100年戦争は英仏戦争である)の教会で、異端審問を受ける。

老練な審問員たちは、若きジャンヌダルクを、いとも簡単に「神ではなく、悪魔の声を聞いた」と誘導できると、審問会に取り掛かるが、鋼鉄の意志、というより、あらゆる苦悶によってトランス状態になったジャンヌは、涙を流したり、希望に目を見開いて神の姿や声を捉えながら「何とか失神しないギリギリの線上」で、1時間近い、あの手この手の卑劣な審問(そこには、今見ると笑ってしまうような、グランギニョル的な、キャンピーな拷問具のプリザンテや、文盲のジャンヌの手を取って、無理やり署名させる等の、バカバカしいまでの局面もありつつ)に抵抗し続け、最終的には火刑に処されるまで抵抗する。

筆者は、この先を見たことがなかった。しかし、高画質のオリジナルプリントの迫力によって、トラウマシックにのめり込み、一気にクライマックスに達すると、火刑シーンが訪れる。そして、筆者が「まだ1920年代なんだから、炎と、苦しむジャンヌの、SM的な苦悶の表情のカットバック程度だろ」とタカをくくっていると、残虐描写の容赦なさにノックアウトされるのである。

ジャンヌは、完全に炭化した焼死体になるまで焼かれ続ける。その映像は、後年、ベトナム戦争に反対の意思を示すために焼身自殺する仏教僧の、有名なニュース画像を先駆けていると明言できる。

筆者は唖然とした。そもそも、ベルイマン諸作、今回再見したドライヤー諸作(『むかしむかし』(1922年)『怒りの日』(1943年)『奇跡』(1955年)を通視するに、とても20世紀前半とは思えないような、自然なコードレス感(乳首や臀割線などの局所を含む裸体、接吻のかなりエロティックな描き方、残虐描写、等々)に満ちており、いかに合衆国の映画がヘイズコードによって雁字搦めにされており、そこからの(ある意味での、「子供っぽい」)暗喩表現が発達し、やがて「子供っぽさ=退行の甘さ」がアメリカのエンタメカルチャーの中枢になっていく、というパースペクティヴが鮮明になる。欧州、特に北欧映画には、こうした奇妙な自然主義が生きており(本作の脚本は、すべて、実際に残された議事録から書き上げられており、冗長性の排除のためのあらゆる工夫が放棄されているかのようである)、あくまで合衆国との対比においては「大人っぽい」という事が出来る。

『裁かるるジャンヌ』はサイレント映画史上の五指に入るという、それまでの世評を納得に変える

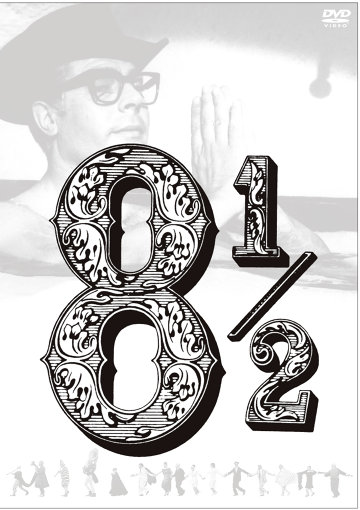

それにしてもである、もう1時間近く、精神的拷問を受け続け、それを、特殊な撮影法(カメラマンが俳優の足元に穴を掘って、仰角や真正面の極端なクローズアップを撮影)まで駆使した、徹底的な(うんざりするような。ここに、プロテスタンティズムの、肥大した冗長性が垣間見れる)容赦のなさを観客は見せつけられ、クライマックスで、最近の合衆国のテレビドラマのような、炭化した焼死体になるまで見せつけられ、そして、その火刑を中心に、様々な大道芸人や見物人、ジャンヌの支持者などによるスペクタキュラが繰り広げられるフィナーレの祝祭性は、フェリーニの『8 1/2』(1963年イタリア公開)のエンディングに長いエコーを響かせていると言って良いだろう。

最新DVDは、本作がサイレント映画史上の五指に入るという、それまでの世評を、「えー、どうなの?」という煩悶から、うんざりするような納得に変える。つまり、ブレッソンの批判は、半分は正当性を持っていた、とするに十分である。「中身のないクローズアップだけのグロテスクショー」は、しかし超一流のそれなのである。脳内を清浄化させ、3D的な視覚の解放と治癒を促す作品が多い、サイレント映画クラシックスの中でも、本作は、かなり現代的な病理的刺激と、実際に中世に撮影されたかのような、現代性と完全に切り離された「ドキュメンタリー的だが、全く現実感のない生々しさ」に満ちて、因縁も含め、かなり呪いが芳醇な作品である。

筆者は「ドライヤーで何か一本」と言われたら、『奇跡』を推したい。

そして、ドライヤーの代表作を、ぶっちぎりで本作に固定してしまい、「カール・ドライヤー=北欧キリスト教というエグさが、絵画的、病的に濃厚な人」というシンプルな記号化に落とし込む事が、どれほどの安易で怠慢的な愚行であるかを、最短にして最高の形で知る方法がある。

それが『奇跡』(1955年)を観る事であるのは間違いない。ベルイマンの項でも書いたが(参考:菊地成孔の映画コラム ベルイマンの「喜劇」は北欧文化の裏遺産)、本作は、何と驚くべきことに、異形の、しかし明らかなコメディーである。しかも、1955年、あらゆる意味でピークを迎えていた合衆国のテレビドラマ、特にコメディ・ホームドラマの影響下にある。

少なくとも、セットの組み方、画角の決定、キャメラの移動に関しては、『奥さまは魔女』だの『じゃじゃ馬億万長者』と変わらない。そしてそのストーリーは、農場主である反ルター派(つまり、街では異端者)である家父長と、女神であり母性である長男の嫁(妊婦)、無神論者の長男、神学とキルケゴールの勉強のしすぎで、自分を現代のキリストだと信じ込んでいる発狂した次男、宗派の違いから恋人との結婚が果たせないでいるイケメンの三男からなる宗教ホームコメディーで、手慣れた神学論争を、まるでアメリカンコメディーのように綴っていく奇跡の作品であり、その、異様なまでのユーモアと宗教的感動の豊かさは、再見の機会の少なさによって価値が何十倍化している。ヴェネチアで金獅子を受賞しているが、日本では研究家以外は観る事もない。

過去の研究家は口を揃えていう、ドライヤーは多様性の作家であったと。79年の人生で長編が14作というのは、寡作ギリギリの数と言って良いだろう。しかし、『裁かるるジャンヌ』の強烈さ(ゴダールの啓蒙も大いに加担していると思うが)に持っていかれ、ましてや最新プリントの迫力に圧倒されて、ドライヤーを止めてしまってはいけない。ほぼ全作を見る事ができる、コンテンツ&コンプリートの時代だが、局所は2つである。

ドライヤーはその後、最後の長編である(これまた全く毛色の違う)『ゲアトルーズ』(1964年)を9年後に発表し、更に4年後に没する。あえて極言すれば、だが、筆者は「ドライヤーで何か一本」と言われたら、『裁かるるジャンヌ』でも『吸血鬼』でもなく、『奇跡』を推したい。ここに見られる、異様で、永遠に新しいユーモアが、神学議論を下敷きにしているという事は、まさに奇跡的とも北欧的とも言える。

*両国とも国教はプロテスタントのルター派である(極めて私事だが、筆者は、デンマークのコペンハーゲンでも、スウェーデンのストックホルムでも、カソリックの友人と、「カソリックの教会はないか?」と聞いたところ、ほとんど嘲笑に近い激しい笑いとともに「あんな、時代錯誤のお化け屋敷に何しにゆくんだ?(笑)」ぐらいの扱いを受けたことがあった)。

現在のスウェーデンは、あらゆる宗教の自由が許されるという表向きの顔と、スウェーデン国教会が頂く、ルター派の強権が失墜してきたという裏の状況のタンデムであり、一方デンマークは、異教徒の国内流入を防ぐため、移民の締め付けが極めて厳しく、また、イスラム系の移民にも、プロテスタントの祭り事(クリスマスやイースターなど)を行うことを義務付けるなど、現在における宗教事情はかなり違うものの、2人の作品が扱う時代は、いずれもルター派の教会権威が健在であり、その内部から分離独立し、やがて教会権威を脅かす存在となってゆく医学・科学などの近代性をも、まだ教会権威に服従的であった(その事がネタになっている作品も多々ある)牧歌的な時期に当たるものが多い。

-

- 連載『菊地成孔の北欧映画コラム』

-

ジャズミュージシャン、文筆家の菊地成孔が、北欧にまつわる映画人にスポットを当てたコラムを連載形式でお届けします。ジャンルを横断した造詣の深い書き手が、多様な視点から見る、その土地や文化、時代を書き綴ります。

- プロフィール

-

- 菊地成孔 (きくち なるよし)

-

1963年生まれの音楽家 / 文筆家 / 大学講師。音楽家としてはソングライティング / アレンジ / バンドリーダー / プロデュースをこなすサキソフォン奏者 / シンガー / キーボーディスト / ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり、音楽批評、映画批評、モード批評、格闘技批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々の出演も多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。