現代人は「恋に落ちる」ことが難しくなっている──。そんな主張を古今東西の言説を参照しながら紐解いていくのが、2021年2月に日本語訳が刊行されたスウェーデン発のフェミニズムコミック『21世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』(花伝社)だ。

本のなかで引用されるのは、20代前半の女性とばかり付き合うレオナルド・ディカプリオのエピソードに始まり、ギリシャ神話やヒンドゥー神話、プラトンにキルケゴール、そして『星の王子さま』など、現代のポップカルチャーから現代思想、古典哲学や神話までじつに幅広い。作者がユーモアを交えながらロジカルに疑問を投げかけていく対象は、「恋愛」に関する通説にとどまらず、人間関係における男女の立場の構造的な不均衡や、後期資本主義社会における自己搾取的生き方、そしてその困難さなどにも広がっていく。

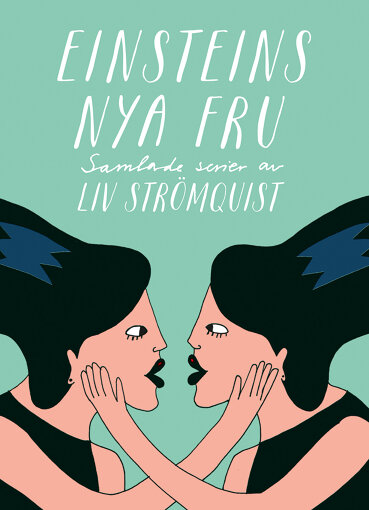

作者のリーヴ・ストロームクヴィストは1978年生まれの漫画家。本国では作品が芸術性や文学性、社会批評の面でも高い評価を受け、大きな賞を受賞したり、テレビ番組を持ったりと、スウェーデンを代表する文化人として知られているそうだ。彼女の作品は、2018年に『禁断の果実――女性の身体と性のタブー』(相川千尋訳、花伝社)も日本で刊行されている。

コミックといってもかなり文字量が多く、強烈な内容も含むリーヴ・ストロームクヴィストの作品は、「男女平等先進国」といわれるスウェーデンでどのように読まれ、また作者はどんな問題意識に突き動かされているのか? 『21世紀の恋愛』の訳者で、自身もスウェーデンのフェミニストや女性たちの声や物語を伝えるZINE『ASTRID』を発行している、翻訳者のよこのななさんに話を聞いた。

現代において、人は他者と自分の境界が曖昧になってしまう

―『21世紀の恋愛』を最初に読まれたときの印象はどうでしたか?

よこの:すごく面白いなと思いました。花伝社さんからお話をいただいて、「ぜひ日本でも出したら良いんじゃないか」と率直に思いました。

―漫画といってもかなり文字量や情報量が多い作品ですよね。登場人物も多く、いろんな主張や考え方が書いてあるので、一度読んだだけでは咀嚼しきれない部分もありました。

よこの:たしかに最初は読むのに精一杯、みたいなところはありました。日本語で読める作品としては前作となる『禁断の果実』とも全然違うし、「これは一体……?」という感じで。何度も読んでいくと、「結局どう捉えたら良いんだろう?」と考えてしまう部分もありました。恋愛の本というよりも、現代社会批評なんだろうなと思って読みました。

―本書で指摘されている、現代人は人間関係も消費者感覚で合理的に選択しようとしてしまう、ということや、パートナー選びにおける男女間の立場の不均衡などは、身に覚えがある人も多いのではないかと思います。よこのさんご自身が特に共感された箇所はありましたか?

よこの:第1章は身につまされるところが多かったですね。ナルシシズムが広がった現代においては他者と自分の境界が曖昧になってしまうとか、なんでも理性で合理的に選択しようとするから他者と深い関係が結べないとか。相手に求める条件を事前に書き出していたリアリティー番組の出演者の話などは特に印象に残っています。「そうですよね、そうですよね」と思いながら読み進めていました。

―恋愛に限らず、資本主義社会の生きづらさみたいなものも描かれていますよね。

よこの:そうですね。リーヴさんは基本的に資本主義に対しては懐疑的です。最近は日本でも、もうこれまでのような資本主義ではこの世界は立ちゆかないということが言われ始めましたが、「なんかよくわからないけど生きづらいな」と感じている人に読んでみてもらいたいですね。「あまり深く悩まなくても良いのかも」と思えるか、「余計わからなくなった」となってしまうかはわからないのですが(笑)。

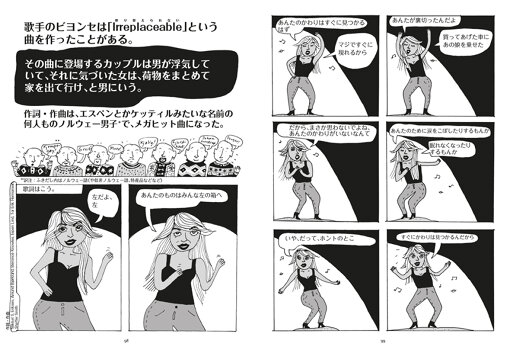

ビヨンセの歌詞にも疑問を投げかける。「自己強化」では幸せな愛は得られない?

―本書ではディカプリオやビヨンセから、スラヴォイ・ジジェクやキルケゴール、ギリシャ神話まで古今東西いろんな著名人や哲学者、作家の言葉やエピソードが引用されています。読んでいて、共感だけでなく引っかかったところや、疑問に思ったところはありましたか?

よこの:いろんな意見が出るだろうなと思ったのは、ビヨンセのところですね。

―失恋した相手に対して「あんたの代わりはすぐに見つかる。あんたのために涙をこぼしたりするもんか」と歌うビヨンセの楽曲“Irreplaceable”の歌詞における考え方を「自己強化フェミニズム」とし、それで本当に幸せな愛を手に入れられるのか? と検証する章ですね。「恋をするのも終わらせるのも自分で決める」「自分自身が一番大切。恋愛関係でも強い自分であり続けることが大事」という考え方に疑問を呈していました。

よこの:こんなふうに書かれると、「え、自分を大事にしてはいけないの?」って思ってしまいますよね。どういう意味なんだろう? っていまでもずっと考えています。

ただ、この章の最後には「追伸」とするページがあって、そこには、自分を軽く扱ってきた男性に対して「自己強化」的に武装して対抗する、という考えについて、「フェミニズムってそういうものじゃないでしょ」ってはっきり書いてあります。「追伸」のページは、他のページに比べるとストレートで、個人としてのリーヴさんの気持ちが書かれているように思えて、とても印象的でした。で、たぶんそれが彼女の真意なんだと思います。それでも、翻訳するときは、リーヴさんの意図を本当に汲めているのだろうか、とすごく考えました。

―同じ章では、映画やドラマに登場する「ヤバい彼女」のステレオタイプにも疑問を投げかけています。自分が相手に求められていないことをわかろうとせず、一方的に愛情をぶつけるのってそんなにダメなことなのだろうか? と。

よこの:恋愛において、男性でなく女性がどうしても引いてしまう、立場が弱くなってしまう、そういう構造がある、ということも描いていますよね。

―そうですね。男性も好き勝手やっているのに、女性の愛情が「過剰」だと、「ヤバい彼女」ということにされてしまう。実際にあった「愛しすぎている15の兆候」という内容のウェブ記事など、「大事なのは自分だから、相手を愛しすぎないように」とする言説にも反論していました。

よこの:「傷つかないようにすることが自分を大切にすることではないよ」というのは、きっとそうだと思うんですが、恋愛において「みっともなくても良い」「みっともない自分を認める」というのも、本当の意味でのセルフラブ、ということなのかなと思います。

―そういう意味では、「自分を大事にしなくていい」と言っているわけではないというか。

よこの:「どんな自分でもありのままでいいんじゃない?」っていうことですよね。それとは別に、本来は、厳しい環境で虐げられてきた女性たちが自信と誇りを持とうという文脈で掲げられた「自分を大事にしよう」というメッセージが、あまりにコマーシャル化されてしまっていることへの憤りや批判ももちろんあると思いますが。

―リーヴさんは損得勘定で恋愛をとらえることについても批判的ですね。

よこの:それについては、あるインタビューでリーヴさんがこう話していました。「気にかける誰かがいるって素敵なことじゃない? 誰かを愛するって楽しいよ」って。それと、「『感情労働』みたいな言葉は嫌だ」とも。

感情や愛はモノではないのに、値段をつけるようにして、どっちの比重が大きいとか、愛の大きさが対等じゃなきゃ投資に見合わないとか、新自由主義的な市場理論に当てはめるのはおかしいと。人間の関係ってそういうものじゃないよね、って。それはこの本でも言われていますよね。

いま語られていることの裏にある、「語られてこなかったこと」に光を当てる

―今作では、神秘的でロマンチックな恋愛を肯定的に捉え、「現代人はいかにロマンチックな恋に落ちづらくなったか」ということをテーマにしていますが、リーヴさんの過去作はロマンチックな恋愛に対して批判的だったそうですね。過去作では恋愛についてどのようなことを書かれていたのでしょうか?

よこの:『チャールズ皇太子の気持ち』(2010年、日本では未刊)や『アインシュタインの妻』(2008年、日本では未刊)では、ロマンチックラブでそんなに不幸にならなくていいじゃないか、ということをすごく言っていました。家父長制のもと、男女の関係においていかに女性が役割を与えられ枠にはめられてきたか、再生産され継承される役割分担がいかに家父長的な社会構造を支えてきたか、ということを延々と書いていたんです。

ここでも様々な著名人の例が登場します。たとえば、ホイットニー・ヒューストンのエピソード。薬物依存症で暴力的でもあったとされるボビー・ブラウンを熱烈に愛し、関係が危うくなっても必死で修復しようとするホイットニーの言動を、不健全な依存関係における行動パターンとして分析しています。関係が修復不可能となりホイットニーは自己嫌悪に陥る一方、ボビーはすぐに別の若い女性と付き合っているという。行動パターンをジェンダーの視点から捉えているわけではないのですが、女性が幼いころからひどい男性の気持ちに付き合ったり、責任を持たされたりしがちだよね、という指摘はしっかりとなされています。

ちなみにこのエピソードが秀逸なのは、ホイットニーのヒット曲“I Will Always Love You”や“Greatest Love Of All”の歌詞を効果的に使いながら、関係が終わって抜け殻のようになったホイットニーが失恋を克服して立ち直るところまでを描いているところです。

よこの:オノ・ヨーコも取り上げられています。ジョン・レノンに関連することで、メディアは常にヨーコを責めた。けれども、ヨーコは才能あるアーティストだし、創作に時間をかけたいし、もちろん自由も必要。もしもヨーコが男性だったら、パートナーに対する責任をこんなに問われただろうか、ということを語っていました。また、欧米メディアのアジア人に対する人種差別的な視点についても痛烈に批判しています。

―『21世紀の恋愛』では、恋愛は理論では説明できない神秘的でロマンチックなものだ、と書いてあるので、確かに主張が変わっているように感じますね。

よこの:翻訳版の刊行時期が近いスウェーデン国外では「前の本とこの本で言っていることが全然違うじゃん」という声があったみたいです。リーヴさん自身は「読者に考える材料を与えるのが作家の仕事で、作家が結論を与えるものだとは思っていない。どっちを信じればいいの? という人は自分で考えて」というようなことを言っていました。

『チャールズ皇太子の気持ち』が2010年の作品、『21世紀の恋愛』が2019年の作品で、10年に1回くらい恋愛のことを書きたくなるんだそうです。また10年後に書いたら違うことを書きそうだし、逆に同じことを書きたくない、とも言っています。社会が変わることで自分の考えも変わるというようなことも言っていたので、『21世紀の恋愛』はあくまで2010年代の社会の空気を表しているもの、ということなのかなと思います。

でも、読み返していると、『21世紀の恋愛』とこれまでの作品は表裏一体であるような気もしてきます。同じモチーフを何度も何度も、おそらく意図的に使っていますし、主張がぶれているようにもあまり思えなくて、同じことを別の視点から描いているだけなような気がします。

『21世紀の恋愛』各国版の表紙。本書はロシア、ドイツ、フランスなどさまざまな国で刊行されている

―『21世紀の恋愛』でも、たとえば「男性の成功」の定義が100年前といまでは大きく変化している、というようなことが書かれていました。古今東西の言説を紹介するリーヴさんの作風は、いまの常識を疑ったり、歴史を辿ったりすることの大切さを表しているようにも感じます。

よこの:いま語られていることの裏にある、「語られてこなかったこと」を語ったり、語りなおしたりすることは意識的にやられていると思います。日本でもいま同じような「語り直し」の作業がさまざまに行われていますが、リーヴさんのような語り口という点でいえば、はらだ有彩さんが昔話を語りなおされている『日本のヤバい女の子』シリーズ(柏書房)とか、堀越英美さんが有名な人の母親たちにスポットを当てられている『スゴ母列伝 いい母は天国に行ける ワルい母はどこへでも行ける』(大和書房)が浮かびます。「通説があるけど、じつはこうだった」「もしかしたらこうなんじゃない?」「こんな人もいたんだよ」みたいな部分と、その語りの感じが通じるなと思っていて。私はどの作品もすごく好きです。

あとはリーヴさんを語るにあたって欠かせないのは、「大きな流れに乗らなくては」というような考えには抗いたい、という姿勢だと思います。疑ってみたり、別の道があるっていうことを言ってみたり。それはデビュー当時からリーヴさんの作品のなかにあるものなんじゃないかなと思います。そういう意味では、恋愛が困難な時代だからこそ恋愛に光を当てたのかもしれません。

男性作家の一言に反発し、スウェーデンの女性作家たちが立ち上がった「生理アート」

―リーヴさんはいまやスウェーデンを代表するアーティストで、国内では大きな賞を受けたりもしているそうですね。特にどのような人たちに支持されているのでしょうか?

よこの:男性にも支持されていると思うんですが、やっぱり女性からは「こういうものが読みたかった」というような支持が強いのかなと思います。リーヴさんの同世代の人もそうですが、いま30代くらいの読者だと、10代のときにリーヴさんの作品が世に出始めて、その頃に彼女の本を読んで解放されたという人もいるみたいですね。

―作品は舞台化もされているんですよね。

よこの:はい。2020年の秋に『21世紀の恋愛』をもとにした舞台が国内で上演されましたが、その初日のとき、私がTwitterでフォローしているスウェーデンの女性の作家や批評家たちがみんな「最高」って言っていて、タイムラインを埋め尽くしていました。チケットもすぐ売り切れて、なかなかとれないみたいです。

『アイシュタインの妻』や『チャールズ皇太子の気持ち』も舞台化されていますし、『禁断の果実』はドイツでも舞台化されています。スウェーデンの王立ドラマ劇場で上演された公演の映像を見ましたが、すごくシュールな作品でした。あまり大爆笑する印象のないスウェーデンの観客も大笑いしていましたね。私も何度も吹き出しました。

ストックホルムの王立ドラマ劇場で行われた『21世紀の恋愛』の舞台版

―『禁断の果実』もそうですが、絵も含め内容は結構強烈ですよね。女性器についての誤った認識に切り込んだり、生理やオーガズムについて論じたり。それが大衆的な支持を受けるスウェーデンの社会もすごいなと思ってしまいます。

よこの:あとがきにも書いたんですが、『禁断の果実』のなかの生理をテーマにした「Blood Mountain(血の山)」の章の絵を含むリーヴさんの作品群が、2017年秋から2019年春までストックホルムの地下鉄駅構内に展示されました。それに対しては賛否両論あり、特に極右の人々から脅迫されたり、作品を傷つけられたりもしたそうです。

新聞記事などを読むと、その絵に対して好意的な人もいれば、「生理がオープンに語られるのはいいことだけど、巨大な絵として毎日見たいかというと微妙かも」っていう感じの人もいて。かならずしも賞賛だけされているわけではないようです。

―それはアートプロジェクトとして、作品が選ばれて展示されていたんですか?

よこの:そうですね。ストックホルムの地下鉄では、駅構内を美術館にするというアートプロジェクトが1950年代から行われています。駅構内の建築そのものがアートとして楽しめるものになっていたり、常設作品が設置されていたりするのに加えて、期間限定の展示がいろんな駅で行われています。リーヴさんの作品も期間限定の展示として選ばれました。

彼女の作品だけでなく、これまでもいろんな人の作品が展示されていますし、同時期に別の駅では別の作品も展示されていました。それでも、経血を流す女性の絵を展示するというのは、選んだ側にとっては挑戦的な試みだったのではないかと思います。スウェーデンでも話題になったようですし、海外メディアにも取り上げられました。展示期間も当初の予定から半年延長されたようです。

―『禁断の果実』の「Blood Mountain」の章は、スウェーデン国内で「生理アート」が広く知られるきっかけになったそうですが、「生理アート」というのはどういうものなのでしょうか?

よこの:もともとは1960年代~70年代に世界的なフェミニズムの高まりのなかで、スウェーデンでも女性運動が盛んになった頃に出てきたもののようです。オープンに語るにはどこか恥ずかしいもの、タブーとされていた妊娠や出産、月経などをモチーフにしたアートやチラシがたくさん作られたそうです。生理現象を大っぴらに描いて可視化することで、女性の解放が叫ばれていたんですね。

その後はこの手のアプローチは下火になっていたようなのですが、リーヴさんは漫画を描き始めた2000年代の初めごろ、男性の漫画家に「女の漫画家は生理のことばかり描いている」と言われています。でも実際には生理のことなんて描かれていない。「だったら描いてやろうじゃないか」と彼女は発奮して作品を描き、ラジオ番組でも生理をテーマに話をしたんです。

「女の漫画家は生理のことばかり」発言を知った別の女性作家たちも刺激を受け、「1冊まるごと生理の本を作ってやろう」と40人でアンソロジーを作ったり。一時的なブームが起きたようです。かつてはセンセーショナルだった「生理アート」という古典的なやり方で、偏見に満ちた言動へ抗議したということだと思います。

「男女平等先進国」のスウェーデン。その実情は?

―そのように動きが連鎖していくのが良いですね。男女平等に関して進んでいるといわれる北欧諸国もいろんな運動の歴史を経て現在のような状況になったのだと思いますが、スウェーデンが他国に比べて男女の格差の少ない社会を実現できた理由はどういったところにあると思いますか?

よこの:それについてはずっと考えていたんですが、最近思ったのは、「男女平等でなければいけない」という理想を掲げて、その理想にちゃんと向かっていこうとしてきたからなんじゃないか、ということです。

スウェーデンも18世紀から19世紀はまだまだ農村社会で貧しくて、生きる環境も厳しい国でした。でも工業化が進み、20世紀に入って、ヨーロッパの他の国と同じように社会制度を整備して、「みんなが一緒に豊かにならなきゃいけない」という福祉国家の理念を掲げた。それに対して反対の力は常に働くけど、「絶対そうじゃないとダメだ」ということを国として、社会として通してきた。20世紀にずっとそのように進めてきたからいまがあるのかなと思います。

平等を実現するためには、一人ひとりの個人の力ももちろん絶対に必要だとは思うんですが、どの場所にいる人間も本質的にはそんなに変わらない。だからこそ国や社会が一丸となって「平等を実現しよう」という理念に突き進むということが大事なのではないかと思います。

―最初に大きな理想を掲げて、その実現に向けてきちんと社会として取り組んでいく、ということですね。どの国の人もそんなに変わらない、というのは実際にスウェーデンに住まれていたときに感じたことですか?

よこの:そうですね。私がスウェーデンに住んでいたのはもう20年くらい前なので、今はもっと変わっているかもしれないのですが、本当に男女平等で完全に互いを尊重しあっているかというと、みんながみんなそうではないなと感じました。100%平等というのはスウェーデンでもできていないし、ここ数年は女性に対するヘイトがきつくなっているという話も聞きます。そういうことを聞くと、やっぱりどこも変わらないなとも思うんですが、それでも社会として「男女は対等であるべき」ということが理念として置いてあるというのは大きいことだと思うんです。

―ジェンダー平等の観点から、スウェーデンでもまだ改善されていない領域はどのあたりになるのでしょうか?

よこの:スウェーデンでは2009年に男女の機会均等に対するオンブズマン(行政監視機関)がなくなり、性別だけでなくて、年齢やエスニシティー、性的指向、障害の有無などにもとづく差別をなくそう、というオンブズマンに統合されたんです。日本と比べても、形の上での男女平等はある程度達成されたというふうにはなっていると思います。

ただ給与は同じかというとそうではないですし、育休もやっぱり女性の方が多くとっている。さきほどお話ししたように女性に対するヘイトがあって、女性のジャーナリストや作家が厳しい立場に置かれているという話も聞きます。#MeToo運動によって、(『ノーベル文学賞』の選考を行うことで有名な)スウェーデン・アカデミーの関係者による複数の女性への性暴力が明るみに出たりもしました。実際になかを見ていくとまだまだ厳しい現実があると思います。

―そういった社会状況を踏まえて、リーヴさんのような、フェミニズムの考えを反映させた作品はポップカルチャーの領域でも増えていますか?

よこの:そうですね。リーヴさんの作品を出している出版社は40年くらいの歴史がある老舗コミック出版社なんですが、いまの看板作家は女性が多くて。ベテラン女性作家たちが立ち上げた出版社もあります。漫画も昔は女性をモノみたいに扱う作品が売れていましたが、時代が変わっている感じがします。いまもそういう漫画はありますが。

日本だと漫画の歴史が長くて、女性の作家が昔からたくさん活躍されています。スウェーデンではいま漫画による表現が広く市民権を得てきていて、その表現手段を選ぶことが女性のあいだでトレンドになっている面もあるのかもしれません。

―他にはどういった漫画がありますか?

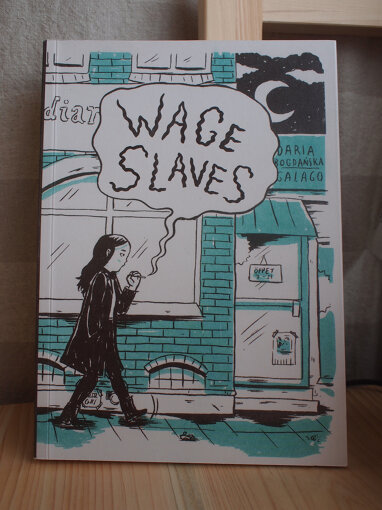

よこの:リーヴさんのようなスタイルのものもあれば、ストーリー性の高いグラフィックノベルもあります。スウェーデンの漫画学校に通っていたポーランドの漫画家がリーヴさんと同じ出版社から出していますが、これはメモワールのような物語ですね。自身がレストランで働いていた経験から労働問題を描いた作品です。スウェーデンに移住してきたものの労働許可を得られない主人公が、労働許可なしで働かせてくれる職場で足元を見られて不当に扱われるのですが、それを仲間たちと告発する、というような内容です。

また、別の作家によるリサイクルセンターの日常を描いた作品もおもしろかったのですが、この作家は実際にリサイクルセンターで働いています。エッセイ漫画に近いけれども、実際の写真が挟みこまれていたり、コマ割りが独特だったり、新鮮でした。

―ぜひそういったスウェーデンのいまの社会情勢を反映した作品ももっと読んでみたいです。

よこの:漫画も掘っていくと面白いですよ。私は、「あまり語られていなかったこと」というのが気になってしまうので、好きになるものは女性たちの声が聞こえるものや、田舎の人たちが描かれているものが多いのですが、そういうお話をこれからも訳したり、紹介したりできたら良いなと思っています。

―よこのさんの次の翻訳本は児童書だそうですね。

よこの:岩波書店から『ゴリランとわたし』(フリーダ・ニルソン作、ながしまひろみ絵、2021年4月16日発売)という本が出ます。もともと児童文学が好きで訳したいなと思っていたので、訳せて本当に嬉しかったですし、楽しい本でした。

リーヴさんの作品とは全然違うのですが、周りになじめないと感じてる人たちが出てくるお話です。がらくたを言葉巧みに売りつけてお金を稼いでいるゴリラに引きとられた女の子の話なのですが、このゴリラは本が好きで、旧年式のVOLVOに乗っているんですよ。

―最後に『21世紀の恋愛』をどんな人に読んでもらいたいですか?

よこの:「恋愛」とタイトルに入っているので、恋愛のことばかり書かれた本だと思われるかもしれないのですが、あまり恋愛に興味がない人にこそ読んでみてほしいです。もちろん恋愛に興味がある人も、恋愛でしんどい思いをしている人にも読んでもらいたいです。最初の方でも言いましたが、この社会がつらいなと思っている人や、なんでこんなにしんどいんだろうと思っている人、特に若い人に、「型にはまらなくても、はまれなくても大丈夫、もっと自由で良いですよ」っていうメッセージを届けたいですね。

―自分が人間関係において違和感を感じていた理由が少しわかったり、悩んでいたことが馬鹿らしくなったりする部分もありますよね。

よこの:そうですね。「生きづらいのはあなたのせいじゃない」「社会がそうなんだよね」って言っている気もします。「それでもやっぱり、人と人とのつながりってすごいことだ」とも。規範や他人の価値観に縛られずに、自分が好きだと思うことに忠実に生きたら良いんだな、って感じてもらえたら良いですね。

- 書籍情報

-

- 『21世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』

-

2021年2月10日(水)発売

著者:リーヴ・ストロームクヴィスト

訳者:よこのなな

価格:1,980円(税込)

発行:花伝社

- プロフィール

-

- よこのなな

-

1977年生まれ。1990年代半ばと2000年代初めにスウェーデンの地方都市でスウェーデン語や社会科学を学ぶ。図書館勤務などをへて、翻訳者に。訳書にリーヴ・ストロームクヴィスト『21世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』(花伝社)、フリーダ・二ルソン『ゴリランとわたし』(岩波書店)。