「建築」という言葉を聞いてどんなものなのか考えると、それが高尚で、専門的で、自分とは関わりの薄いものーーそう思ってしまう人も、少なくないかもしれない。しかし、建築家の半田悠人は、とても身近なものなのだと強調する。自分の部屋や近所を散歩するときに目に入る家や建造物、子どもの頃遊んだLEGOのおもちゃ。あまりに見慣れてしまっているけれど、どれも立派な「建築」だ。

半田が今もなお恋するように向き合う建築やデザインの魅力を紐解く短期コラム連載も、ついに最終回。これまでデザイン、そしてセンスについて語ってきたが、今回は彼自身の幼少期を振り返りながら、いかに建築が彼の生活に根付いてきたものかを綴ってもらった。

「建築が何たるか」は語ることは難しい。でも、建築は遠い存在じゃない

幼少のころに見た大工さんに憧れ、挫折と紆余曲折を経た後、建築の道へ進む。総合芸術制作会社デリシャスカンパニー主宰。現在も建築家として数々のプロジェクトを手がける。

「建築」という言葉は奥が深い。建築物はすべて誰かしらがデザインしたものでありながら、優れたデザイナーの建築物だけが「建築」として語られる側面と、社会的に建造物を建てる営みを「建築」と呼ぶ側面があり、その両者が混同されながらもお互いに影響し合っている。

そしてその存在意義は、たとえば投資家の目線と、実際に使う人、事業を営む人、まちを行く人、傍観者や関係のない人、それぞれの立場で異なってくるだろう。オシャレだけど使いにくいものを選ぶ人は当然いるし、ダサいけど使いやすいものを選ぶ人もいて、そのどちらもアリ。もちろん、オシャレで使いやすいものもある。

料理に例えるならば、パスタは家庭でも作れるし、作り方を誰もが知れる。しかし、星を持つお店のパスタと私が家で作るものには、見た目も味も大きな差がある。違いは明確なのだが、はたから見ると同じパスタではある。そんなようなことが「建築」にも起きている。そして意匠建築とシェフが目指しているところは、より美味しく、美しく、人を感動させるような作品であることには間違いない。

建築は時代に呼応して変わっていくものだが、生き物にとっての巣のように、人間と建築の歴史をなぞっても人が空間を欲しなくなることは考えがたく、人間が存在する以上、存在しつづける建築という分野は、他の領域から一線を画して原始的で未来的なものと言える。雨風がしのげればよかった家から始まり、今ではコミュニティデザインで知られる山崎亮が例として挙げられるが、「作らなく」もなってきている。

今日書けるのは、そんな膨大な背景を持っていながらも、建築とは遠くにある不可侵なものではなく、私たちの身近な存在だということ。周囲を見渡せば、どんな場所にいようと、必ずすぐれた建築は近くにあるのだ。そのことを自分自身の幼少期の体験を紐解きながら、私にとっての建築の存在意義を伝えていければと思う。

今でもヤスリがけが好き。手を動かし、素材やものの本質を見つめる

私はとんでもない紆余曲折を経て、東京藝術大学の建築学科に入ったのだが、予想と反して、私くらいもの作りが好きな人にはそう出会わなかった。もちろん、誰もが手先が器用で、素晴らしい才能を持っていたが、「もの作りが好き」という少しアカデミズムから外れているような人は少なかったと思う。

アートは単純な「もの」ではないし、デザインは思考する方向にいく人が多く、建築物を作る実作業としては図面を描くことで終わることが少なくない。分業が合理的な世の中では、実際のところそれが正解であり何も間違っていないのだが、ギリギリ昭和生まれでクラフトマンシップへの憧憬が消えない私は、ひとりで最後まで作りたがる傾向にある。DIYがやめられないのは思想ではなく、趣向なのだと思う。目に見えるものは何でも作れると信じているし、気になるものが目の前に現れたときはすぐに作り方を知りたくなる。

作業の中では特に、ヤスリをかける作業が好きだ。紙ヤスリで木材を削ったり、電動工具で金属を削ったり磨いたりする作業をしていると無心になれる。芸大に入って初めての作品は椅子だったが、普通の思考ではありえないほどにタモ材(木材の一種)を削った。粉まみれになりながら生まれた曲線を撫でる少し変態な青年は、第1回で触れたアアルトの有機形態を研究した挙句、自分なりの曲線を生み出せたことに幸せを感じた。

芸大生の頃、当時の教授だった北川原温(日本の建築家。中村キース・ヘリング美術館の設計などを手掛けた)の授業の一環で日本デザインセンターへ見学に行ったことがあるが、代表の原研哉さん(グラフィックデザイナー)から暇さえあれば今でも何かをヤスリがけしているという旨の話を伺い、一気に自分の未来に希望を見出したこともある。

「目を養い手を練れ」と言ったのは建築家・宮脇檀だが、私はいわば古臭く、頭ではなく手で思考したいタイプである。手で思考するというのはすなわち、頭の中だけで考えるのではなく、スケッチを書いたり模型を作ったり、モックアップを作ったり、試しに作ってみることであると思う。作ってみなければわからないことは確かにあって、3Dだけでは想像できない側面があるし、そこで起こる失敗や勘違いが新たな発想をもたらすこともある。その素材の硬さや粘り気は、触らない限り理解はできないし、3D上だと大抵は、素材の香りを忘れてしまっていることが多い。

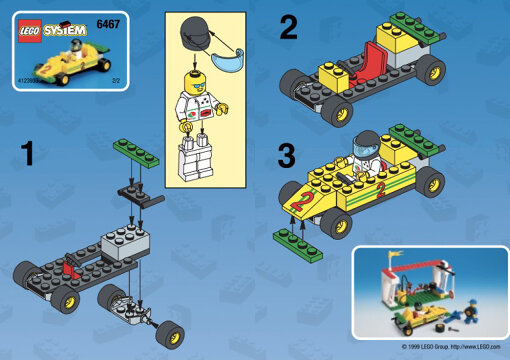

LEGOがもの作り原体験。部屋の隅でスクラップ&ビルドを繰り返し、説明書のグラフィックデザインに心奪われた日々

何でこんな話をするかというと、これまでの連載でも綴ってきたように、私が北欧のクラフトマンシップに憧れているのには、明確な理由があるからだ。小さい頃から作る楽しさや、素材が何か別のものに変わることの喜びを知っていた私は、その多くを、LEGOから学んだのである。

LEGOは言わずと知れたデンマークの有名な玩具ではあるが、もちろん、玩具を超えたクリエイティブなゲームでもある。今でも思うが、接着剤をつかわずにあんなにぴったりとくっつく精度はすごい。その発想も、モジュールの作り方も、全てが素敵だ。

多くの人がLEGOに触れたことがあると思うが、私はとりわけLEGOに夢中だった。誕生日やクリスマスのプレゼントも、お年玉もほとんどをLEGOにあて、カタログの巻末にある部品表で部材を頼むところまでのめり込んでいた。家には自分自身が入れそうなサイズの大きなケース4つ分くらいのLEGOがあり、そのカラフルなパーツを見るだけで心が躍った。あーでもない、こーでもないと作っては壊しを繰り返しながら、木をやすりがけするような感覚で、自分だけのレゴ遊びを極めていた。

他のおもちゃは遊ぶことに特化していたのに対し、LEGOは作ることに特化していた。プラモデルも散々作ったが、説明書ひとつとってもLEGOに勝る「おしゃれさ」は他にない。まったく根拠のない思い込みだが、IKEAがあんなにシンプルな説明書である理由もLEGOに由来があると勝手に思っているほどだ。説明手順に特定の言語は書かれておらず、あるのは数字と記号だけだ。知らず知らずのうちに子どもの私はグラフィックデザインに触れることとなった。とにかく北欧のすることは図抜けてお洒落で、ユニバーサルだなあと思う。

説明書もさることながら、組み立てたら終わりのパズルやプラモデルとは違うLEGOは、組み直せるという点でも、やはり建築的だった。スクラップ&ビルドを、古いマンションのリビングの片隅で、中学生になっても私はひとりで繰り返していた。色を揃えずぐちゃぐちゃに組み立てるのが好きではなく、ヒンジのパーツとツルツルのパーツを組み合わせることで動くように作るのが好きだった。

私が建築家を志すためのきっかけになったLEGOだが、実際に建築物の再現もできる。スイスの建築家ユニットであるヘルツォーク&ド・ムーロンの作品「エルプフィルハーモニー・ハンブルク」(2017年、ドイツに誕生したコンサートホール)をLEGOで再現したのを見たときはここまでできるものなのか、と仰天した。自分が親しんできた玩具の組み合わせの先に、名建築が存在しうるということが、非常に面白い。

私はLEGOをやり尽くしたからこそ、建築へのさらなる興味が深まったと思う。工夫次第で何でも作れるし、人形がいるためにそこには必然的にスケールが生まれることも面白い。プラレールにも確か人形はあったが、およそ電車内に乗れるとは思えないオーバースケールなサイズだったため、現実的な面白さを見出せず、ミニ四駆に出会った途端、5歳下のいとこに譲った覚えがある。しかし、LEGOだけは譲らなかった。

LEGOは私が建築家を志すための大きなきっかけだったが、ヘルツォーク&ドムーロンの作品をLEGOで再現したのを見た時はここまでできるものなのか、と仰天した。自分が親しんできた玩具の組み合わせの先に、名建築が存在しうるということが、非常に面白い。

秘密基地作りや、ダンボール内のゾーニング。「空間」への憧れはここから

私が初めて設計した建築物は、小学生のときに作った秘密基地だった。多くのちびっこが憧れてきた典型的な夢の見方をしていた私は、自分では作れるはずもない大きさの秘密基地を想像しては、それを作ろうと夢中になった時期があった。候補地を探すため、随分と自転車を漕いで回った。漫画かアニメかどこからともなく「秘密基地」という単語を覚え、何となくのイメージで穴ぐらを想像していた。

実際に子どもの頃に作った秘密基地は、海辺の薄暗い防砂林に1mほど穴を掘って、落ち葉を敷き詰め、上には枝を使って虹色のレジャーシートをかけただけのものだった。レジャーシートは競輪帰りの上機嫌な見知らぬおじさんにもらった。想像していた秘密基地とはだいぶ違ったが、針金とシャベルしか手段を知らない自分にとっては、およそ設計通りのものだった。設計通りではあるのだが、その実物と夢見た秘密基地のギャップにげんなりもした。そこでは捕まえたバッタを逃がしてみるか拾った漫画をしゃがんで読むことくらいしかできず、脆く、儚く、土の匂いに寂しくなってすぐに家に帰った。

その後、いろんな基地の作り方を知り、優れた建築家の思考を想像すると、彼らは幼いときすでにもっともっと素敵な秘密基地を作ってきたのだろうと思う。

「私にとっての建築は、単に建築物を設計することではなく、小さくて原初的な空間の可能性を探るところ」

LEGOで遊んでいたのも、秘密基地も、全部、空間への憧れだった。それが私にとっての建築の動機になっている。

今でも広めのバルコニーを見たりすると、「壁を立てれば簡単に部屋を作れるな」とか(もちろん実際にやってしまったら違法なので、想像だけ)、駅ホームのデッドスペースに自分なりのキオスクの建て方を想像したり、空いていそうなスペースを見つけるといつだって、頭の中でだけ自分のものにしてしまう。無人交番のかつての宿直室はホテルにすればいいし、潰れたガソリンスタンドは駐車場にするより住んだほうが面白そう。

これは職業病ではなく、幼少期の体験からくる癖だ。そこで行いたい特定の目的があるわけではない。自分だけの場所がほしいという、一種の所有欲なのだと思っている。そして場所があるからこそ、何かをしたくなるのではないだろうか、と思う。そういえば、大学進学で姉が家を出て行くまでは、末っ子の私には自分の部屋がなかったのだ。ずっと自分の部屋が欲しかったあのときの欲望は今の自分にも色濃く残っている。

私にとっての建築は、単に建築物を設計することではなく、こういった小さくて原初的な空間の可能性を探るところにある。私が関わる空間や建築物は「何かをしたくなる」場所であってほしい。

秘密基地を作ったことのある人は年々減っていっているのだろうかと気になる。YouTubeもゲームも面白すぎて夢中になるのもわかるけど、たまにはそれが行われている空間に目を向けてみてしい。自分の部屋や、リビングや学校や公民館でもいい。建築がすべての事象に関係していることに気がつけば、旅行に行っても、テレビを見ても日常が面白くなるに違いない。

私は今ならば、シャベルと針金だけでも相当な秘密基地を作れる自信がある。素材も道具も変わらないのに、デザインさえすれば成果物は大きく変わりうる。

窓から建築に目を向け、世界に思いを馳せることが、建築家の思想を理解する第一歩

あなたが憧れる住まいと、今あなたが住んでいる空間の違いはなんだろうか。その違いが広さだとしたら、狭い名建築を見てみてほしい。条件が厳しくても、素晴らしい空間はいくらでもある。

また、空間の質はほんの些細な部分で大きく変わる。一番わかりやすいところで言えば、家の窓かもしれない。窓という概念を取り外し、サッシのない大きな透明ガラスで囲まれるようになったとしたら、部屋の印象はそれだけで大きく変わるだろう。

わかりやすい例で、徳島県神山町の例を挙げる。外周部をすべてガラスに変えたリノベーション施設だが、それだけで随分と印象が変わる。見える部分と見せたくない部分をしっかりと設計することで、古民家が拓けたオフィスに生まれ変わっている。「自分の部屋の壁一面が窓だったら……?」そんな想像の連続で、意匠建築はできている。

これまで、私と建築の関わりを語ることで、建築が遠い存在ではなく、身近なものであることを伝えてきたつもりだ。一方で、世界には無数の建築と建築家が存在していて、その数だけ背景がある。すべてを理解することは難しいかもしれないが、この連載を通して、建築を遠巻きにせずに、少しでもそれらに思いを馳せるきっかけを作れたなら、私は建築家のひよっことしてありがたく、そして嬉しく思う。

連載:半田悠人が恋するように綴る建築デザイン

優れた建築デザインも北欧の魅力のひとつだが、建築はどこか「遠いもの」だと思ってないだろうか?

本連載では、専門家として活躍しながらもいまだに恋するように建築に向き合う、建築家・半田悠人が建築やデザインの魅力を紐解く。

- プロフィール

-

- 半田悠人 (はんだ ゆうと)

-

幼少のころに見た大工さんに憧れ、挫折と紆余曲折を経た後、建築の道へ進む。総合芸術制作会社デリシャスカンパニー主宰。現在も建築家として数々のプロジェクトを手がける。