今年2月に開催された『第92回アカデミー賞』にて、主演男優賞と作曲賞の2部門に輝いた映画『ジョーカー』(2019年)。とりわけ作曲賞は、アイスランドの音楽家でmúm(ムーム)のメンバーでもあったヒドゥル・グドナドッティルが受賞し話題になったのも記憶に新しい。彼女はポストクラシカルの代表格とされる、今は亡きヨハン・ヨハンソンと長きにわたってパートナーシップを築き上げ、ヨハンが担当した映画『メッセージ』(2016年)や『ボーダーライン』(2015年)『プリズナーズ』(2013年)などにも参加し存在感を示してきた。

思えばアイスランドの音楽はヨハンやヒドゥルのみならず、例えばSigur Rós(シガー・ロス)やビョーク、múmなどの楽曲もさまざまな映画作品の中で効果的に使用されてきた。もちろん音楽性はそれぞれ違うが、どこか共通点を感じるアイスランドのアーティストたち。その不思議な繋がりは一体、どこから来るものなのだろうか。

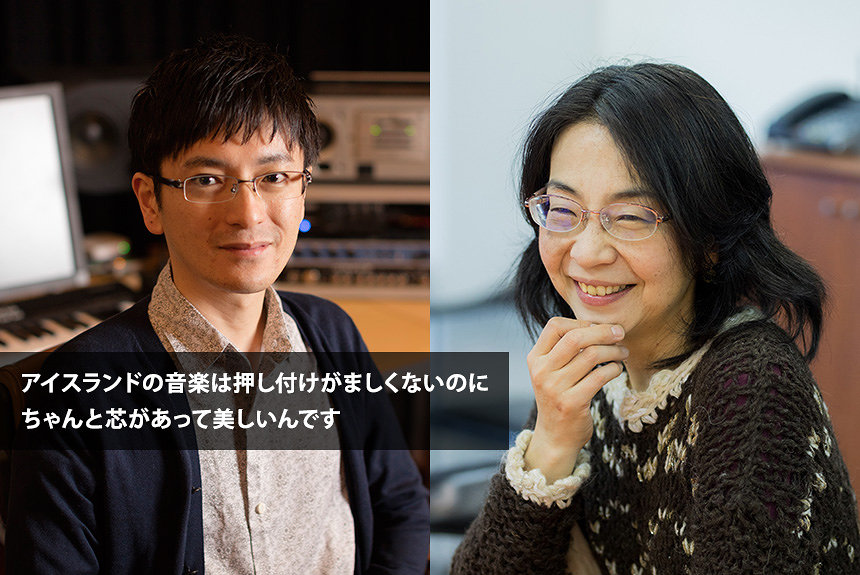

今回Fikaでは、アイスランド在住でコーディネーターや通訳、音楽ジャーナリストなどの活動を通して長年アイスランドのカルチャーを追い続けてきた小倉悠加と、アニメ作品『涼宮ハルヒの憂鬱』や『らき☆すた』『化物語』などの楽曲を手掛ける音楽家・神前暁による対談を行ない、アイスランドの音楽が持つ魅了について語り合ってもらった。「アニソン界の至宝」と呼ばれる神前だが、最近手掛けている実写映画のサントラなどではポストクラシカル的なアプローチに挑んでいるという。映画作品とポストクラシカルはなぜ、相性がいいのか。2人に伺った。

アイスランドは人口36万人の国なので、1つのジャンルだけ演奏して暮らせる環境じゃない。(小倉)

―以前、神前さんにインタビューさせていただいたとき、いわゆるポストクラシカルやシューゲイザーと呼ばれるジャンルの音楽が好きだとお聞きして、普段手がけている楽曲からすると少し意外だったので驚いたんです。

神前:リスナーとしては、以前からMy Bloody ValentineやRadioheadのようなアイルランドやUKのバンド、それからビョークやSigur Rós、ヨハン・ヨハンソンのようなアイスランドの音楽は好きでよく聴いていたんです。自分が手がけるアニソンでも、例えばシンセやギターの使い方などで音響的なアプローチをしたことはあったのですが、直接的にそういった音楽の影響を出すことはあまりなかったと思います。

ただ最近は、アニメと並行して実写映画やドラマの劇伴をやるようになり、ここ10年くらいのトレンドを掘り下げてみたときに、いわゆるポストクラシカル的なアプローチを取ったサントラが多いことに気がついて。そこから仕事としても、その辺りのジャンルを取り入れるようになっていきましたね。

1974年9月16日生まれ、大阪府出身の作・編曲家、音楽プロデューサー。京都大学工学部卒。在学中は作曲サークル「吉田音楽製作所」に所属し、同人として活動を行なう。卒業後に株式会社ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)に入社、サウンドクリエイターとして『鉄拳』シリーズや『太鼓の達人』シリーズ、『THE IDOLM@STER』など多数の作品に関わる。2005年にナムコを退社し、クリエイター集団MONACA(有限会社モナカ)に所属。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』スタッフ参加をきっかけに注目を浴びる。

―アイスランド在住の小倉さんは、いわゆるポストクラシカルと呼ばれているヨハン・ヨハンソンやヒドゥル・グドナドッティルを、どのように見ているのでしょうか。

小倉:「アイスランドの音楽シーン」という視点でお話しすると、おそらくアーティスト本人たちは「ポストクラシカルをやっている」という意識はないと思いますね。やりたい音楽をやっていたら、結果的にそう呼ばれていたというだけで。なぜそう思うかというと、例えばアイスランドのシンフォニックオーケストラで第一バイオリンを弾いている人が、こちらだとポップス界隈でも引っ張りだこのセッションミュージシャンだったりするんです。さらに夜になると、小さなバーでロックバンドとセッションもする。

日本の場合、ミュージシャンもリスナーもアイスランドに比べて人口が多いですから、ある程度はジャンル的な住み分けがされていると思うんです。アイスランドは人口36万人の国なので、1つのジャンルだけ演奏して暮らせる環境じゃない。そうすると、ジャンル自体もどんどんごちゃ混ぜになっていくんですよ。

1970年代半ば洋楽に目覚め、高校時代アメリカへ留学。大学時代から来日アーティストの通訳に従事し、レコード会社勤務を経てフリーに。カーペンターズの解説・対訳の多くを手がけ、カーペンターズ研究家と呼ばれることも。2002年アイスランド音楽サイトのコンテンツ制作をきっかけに、以来、アイスランド文化を幅広く紹介。2017年からアイスランド在住。アイスランド・ミュージック・エクスポート(アイスランド産業省外郭団体)より、「アイスランド音楽大使」の名誉称号を受ける。

―なるほど。そういう中から生まれた音楽が、外側から見るとシューゲイザーやポストクラシカルと呼ばれる音楽に感じるというか。

小倉:そうだと思います。ヨハン・ヨハンソンにしても元はパンクだったし、Apparat Organ Quartetのようなロックバンドにも所属しつつ、ポップスのプロデュースもやっていました。音楽で食べていくためには、なんでもやっていかなければいけないから、その中で彼のスタイルができていったと思うんですよね。

―「クローズドな世界の中で独自に発展していった」という意味では、アニソンにも通じるところがあるのかなと思いました。

神前:確かにそうですね。僕自身もアニソンの中で、いろんなジャンルを取り込みながらボーダレスにやってきたつもりなので、小倉さんがおっしゃっていることは感覚として非常に理解できます。

アイスランドの音楽は、押し付けがましくないのに、ちゃんと芯があって美しいんです。(神前)

―コンポーザーである神前さんから見た、アイスランドの音楽の魅力はどんなところにありますか?

神前:「抑制の効いた美しさ」だと思います。例えばジャズやR&Bの影響下にあるロックやポップスは、コードの力で展開させていったり、メロディによって記号的に主張したりすることが多いのですけど、アイスランドの音楽はそこが非常にナチュラルなんですよね。なかなか言葉で表現するのが難しいのですが、押し付けがましくないのに、ちゃんと芯があって美しいんです。

―おそらくそこが、日本人の琴線に触れる部分でもあるのかもしれないですね。

神前:そうですね。日本人の「侘び寂び」の感覚と近いものがある気がしています。

小倉:「押し付けがましくないのに、ちゃんと芯がある」はまさにその通りだと私も思います。アイスランドは北国なので、心がしっかりしてないと押し潰されてしまうんですよ。ちょうど今の季節(取材は5月末に実施)、アイスランドでは1日の日照時間が20時間まで伸びているんですけど、最も短いときは4時間しか陽が当たらない。そうすると道端にちょっとでも緑が生えていたり、小さな花が咲いていたりすると、心の中がふわーっと暖かくなるんです。そういう「静かな心の変化」のようなものは、ヨハンやSigur Rósの音楽の中にも息づいているんじゃないかと思うんですよね。

小倉:以前の取材でもお話ししたように(「ビョークは、アイスランド国民にとっての国民的歌手ではなかった」)、アウスゲイルくん(アイスランドのシンガーソングライター)が登場するまでアイスランドの音楽家たちは、自分たちがアイスランドの自然から影響を受けているということを否定していました。きっと、あまりにもそこを指摘されすぎて答えるのに辟易していたのでしょうね(笑)。でも、例えばビョークの音楽にはアイスランドの民謡や童謡の要素があるように、生まれ育った土地からの影響はやはり逃れられないものがあると思います。

―なるほど。

小倉:以前、アイスランド人の知人のがSigur Rósの音楽を聴いたときに「彼らの音楽はアイスランドの『風』だね」って言っていて。本人たちはもしかしたら気付かないところを、外から言われて気付くのかもしれない。神前さんが先日リリースされた、デビュー20周年記念盤を聴かせてもらったときには、やはり日本的なものを感じたんですよね。自分にとってすごく懐かしい感覚というか。

神前:聴いてくださってありがとうございます。小倉さんがおっしゃるように、僕自身も自分では気づかないところで日本の風土や季節から影響されて音楽を作っているのかもしれません。それを、外から言われて初めて客観視できるというか。

ポストクラシカルが持つ「テクスチャー」は、特に実写映像とは相性がいいと思っていて。(神前)

―実際に神前さんが、ポストクラシカル的なアプローチでサントラを作ったときのプロセスを教えてもらえますか?

神前:僕はいつもサントラを作るとき、ストーリーそのものというよりは、映像を観たときの「色」や「温度感」のようなものを重視しているんです。それに対し、音色やコード展開、演奏をいかに一体化させることができるか、馴染ませられるかを考えていますね。そういう意味でポストクラシカルが持つ「テクスチャー」は、特に実写映像とは相性がいいと思っていて。それはさっき小倉さんがおっしゃっていた、アイスランドの音楽家たちが自然からインスパイアされながら曲作りをしているということともつながるのかなと。

小倉:そういった作り方は、普段のアニソンでのプロセスとは違いますか?

神前:アニソンでやっている派手なメロディやアレンジとは全く違いますね。もう少し引き算をしていって、必要な要素だけをじっくり配置していくような感じです。

―音数が少ないからこそ、映像と合わさったときに相乗効果が生まれるのでしょうね。ポストクラシカルの音楽が、サントラと相性が良い理由もそこにあるように気がします。

神前:おっしゃる通りです。基本的に実写の映像は、絵自体に情報量がものすごく多いので、それに対して音楽が雄弁に語り過ぎると喧嘩してしまうんですよ。逆にアニメの場合、絵なので限界がありますし、そこにお話が入ってきて成立する部分が大きい。さらに音楽や声優さんの演技で補強するというか。その違いはあると思います。

ヨハンとヒドゥル2人は「コラボレーター」というか、対等な関係だったと思いますね。(小倉)

―昨年、『アカデミー賞』に輝いた『ジョーカー』のサントラは、脚本を仕上げたトッド・フィリップス監督が、映像を付ける前にまず脚本からのインスピレーションでヒドゥル・グドナドッティルにスコアを書いてもらい、それを流しながら撮影を行ったと聞きました。普通はまず映像があって、そこに音楽を付けていくと思うのですが、神前さんは『ジョーカー』のようなサントラの作り方をしたことはありますか?

神前:「撮影に入る前に、参考曲としてメインテーマを作ってほしい」と言われたことはあります。実は『いなくなれ、群青』のときも、先にメインテーマをリクエストされたのですが、まだ自分自身が映画サントラの経験が少なかったので、ちょっとそれは怖いなと思って映像を先に撮っていただいたんです。監督の柳明菜さんにとっても長編デビュー作ではあったので、元になるイメージが欲しかったみたいなのですが。なので、あの『ジョーカー』のサントラが、映像よりも先にできていたというのは非常に驚きです。

―だからこそ、ジョーカーの心情と完璧にシンクロした音楽になっていたのでしょうね。小倉さんはヒドゥルと面識はありますか?

小倉:ヒドゥルと初めて会ったのは、まだ彼女が芸術学校の学生だった2004年頃でした。当時は実験的な音楽をやる一方で、チェロの演奏だけでなくポップバンドでボーカルも披露していました。お父様がクラリネット奏者をされているのもあって、ずっと音楽に親しんできたと言っていましたね。

毎年10月に首都レイキャヴィクで開催されているアートフェス『Sequences』では、港にある倉庫の一角にブラスバンドを集めて指揮をとっていたこともありました。『アカデミー賞』などでご覧になった方も多いかと思うんですが、あのとおり人柄はとっても明るくておしゃべりで(笑)、ヨハンと一緒に東京に来たときもずっとお茶を飲んで話していたことを思い出します。

―ヒドゥルはヨハンに師事していたそうですよね。

小倉:彼女は「ヨハンの弟子」と紹介されることが多いですが「弟子」ではないと思います。あの2人は「コラボレーター」というか、対等な関係だったと思いますね。これは、アイスランドに住んでいる人ならみんな認めるんじゃないかな。ヨハンがアイデアに煮詰まっているときは、ヒドゥルが支えたこともたくさんあったはずです。もちろん、ヨハンの方が経験値は上だし人脈もたくさん持っているので、彼から教えられたことはたくさんあるとは思いますが、2人の間には「師弟関係」はなかったと思いますね。

(ヨハンが)不安そうに俯きながら「この間のアルバム聴いてくれた? 日本の人たちは気に入ってくれるかな……」って言うんです。(小倉)

―小倉さんはヨハン・ヨハンソンと個人的に交流も深かったそうですが、彼はどんな人物だったのでしょうか。

小倉:私は2003年に初めてアイスランドを訪れたのですが、最初に知り合ったミュージシャンの1人がヨハンでした。彼は、日本人である私がアイスランドの音楽に興味を持ち、遥々やってきたことにすごく興味を持ってくれたんですよね(笑)。さまざまな人に紹介してくれたし、今ある人脈の多くは彼が繋げてくれたものです。ヨハンにとっては、1stアルバム『Englabörn』(2002年)を4ADからリリースした頃。「これ聴いてくれる? どう思うか感想を聞かせてほしい」と言われて驚きました。

次にヨハンと会ったのは「12 Tónar」(アイスランドにあるレコード屋兼レーベル)だったんですけど、不安そうに俯きながら「この間のアルバム聴いてくれた? 日本の人たちは気に入ってくれるかな……」って言うんですよね。「気に入ってくれるし、きっと10年後には坂本龍一みたいな存在になっているよ!」と励ますように言ったことを、今でも覚えています。

―そんなことがあったんですね。

小倉:それから10年も経たないうちに、世界的な音楽家になりましたね。とても繊細な人でしたが、同時にすごくフレンドリーでもあって。道でばったり会うと「今からご飯を食べに行くけど一緒にどう?」って気軽に声をかけてくれたり、彼の自宅のスタジオを見学させてくれたりもしました。

「いやあ、菅野さん凄かったね。あのレベルについていくのはものすごく大変だ」と言ってました。(小倉)

―小倉さんは、菅野よう子さんのレコーディングもアテンドしたそうですが、そのときのエピソードも聞かせてもらえますか?

小倉:『残響のテロル』(2014年、フジテレビ系列)は、監督の渡辺信一郎さんがSigur Rósをヘッドフォンで聴きながら描いた作品なので、アイスランドのミュージシャンと一緒にサントラを作りたいという思いがあったそうです。だから、レコーディングはSigur Rósのスタジオがいい、と。

ただ、彼らのスタジオはコミュニティプールを改造したもので、いわゆるプロユースの完璧な防音遮音設備が整った、密閉されたスタジオではないんですよね。例えば飛行機が飛んでいると聞こえてくるし、風が強いときは風の音も入ってくる。「それでも本当にいいんですね?」と念を押したことを覚えています(笑)。あと、ちょうどエンジニアさんのところの子犬が生まれたときで、レコーディングには毎回その子犬を連れてきていたんですよ。子犬がブースにいる中でレコーディングが行われるという、日本のレコーディング現場ではあまり見られない光景がありましたね。よくも悪くもゆるい環境なんです。

―ミュージシャンのブッキングも小倉さんが行ったのですか?

小倉:最初にお話ししたようにミュージシャン人口も少ないですから、あるミュージシャンがスケジュール的にNGとなったときに代わりがいない。なのでスケジュールを抑えるのにもとても苦労しました。

―実際に菅野さんのレコーディングを観て、どんな印象でしたか?

小倉:菅野さんに関して私自身がすごいと思ったのは、コード譜をその場でミュージシャンたちに渡して「出だしはこうで、テンポはこう。それでなんでもいいから弾いてみて」って。それを録音しつつヘッドアレンジでブラッシュアップしていたのは衝撃的でした。あんなふうにレコーディングってするものなのですか?(笑)

神前:すごく理想的なスタジオワークですよね。僕もやってみたいのですが、日本のスタジオだと時間も限られているし、実際のところは事前にデモを作り込んで置いて、それを元に演奏や録音を行うという感じでしたね。なので、アイスランドまで赴いて、そんなリスキーなヘッドアレンジをやってしまえる菅野さんの心臓の強さになにより驚きました(笑)。もちろん、菅野さんは元々楽譜に強いしピアノの腕も素晴らしい方。スタジオワークもたくさん経験されているので、それらを経てのアレンジ方法だったのかなと思いますね。

小倉:アイスランドのミュージシャンたちも、まさかそんな手法で作るとは思っていなかったようで。スタジオのエンジニアに後から話を聞いたら「いやあ、菅野さん凄かったね。あのレベルについていくのはものすごく大変だ」と言ってました。自分たちの技量を信じてくれた上に好きに演奏させてもらえたことが本当に嬉しかったみたいです。神前さんは、これまでに海外レコーディングをされたことはあるのですか?

神前:一度、オーストラリアでオーケストラを録ったことはありますが、そのときはいっぱいいっぱいで、いい化学変化というよりは、必ずしも思い通りの演奏にならないことに対して、ちょっとフラストレーションの方が多かったです(笑)。

小倉:コロナが終息したら是非、アイスランドにいらしてください!

―神前さんは今後、ポストクラシカル的な要素をご自身の音楽にどう取り入れていきたいですか?

神前:サントラはもちろん、歌モノでも音響的なアプローチをしていけたらいいなと思っています。最近はゼッドやポーター・ロビンソン、イレニアムなど30歳くらいのEDMアーティストたちが、明らかにヨーロッパの影のある抑制の効いた音楽に接近していて。そこにジェフ・バーロウ(イギリスのバンド、ポーティスヘッド / ビークのメンバーで音楽プロデューサー)あたりの影響なども感じてすごく懐かしさと親近感を覚えるんですよね。

そういえば先日、マッツ・ミケルセン(デンマーク出身俳優)が出ている映画『残された者 -北の極地-』を観たのですが、アイスランドを舞台にしたサバイバルムービーだったんですよ。過酷な自然の風景がたくさん映し出されるのですが、音楽がジョセフ・トラパニーズというアメリカのミュージシャンによるもので、非常にアイスランドっぽい音楽でした。

小倉:今、ググってみたけど寒そうな映像!(笑)日本とは寒さの質が違うんですよね。あと、アイスランドは日本のように街中に音楽が溢れていないというか、自然の音しかないからこそより音楽が心に響くところも多分にあると思います。これからもきっと、アイスランドからは面白いアーティストがどんどん出てくると思うので、是非とも注目してもらえたら嬉しいです。

- リリース情報

-

- 『神前 暁 20th Anniversary Selected Works “DAWN”』

-

2020年3月18日(水)発売

価格:4,290円(税込)

SVWC-70507~70509

- プロフィール

-

- 神前 暁 (こうさき さとる)

-

1974年9月16日生まれ、大阪府出身の作・編曲家、音楽プロデューサー。京都大学工学部卒。在学中は作曲サークル「吉田音楽製作所」に所属し、同人として活動を行なう。卒業後に株式会社ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)に入社、サウンドクリエイターとして『鉄拳』シリーズや『太鼓の達人』シリーズ、『THE IDOLM@STER』など多数の作品に関わる。2005年にナムコを退社し、クリエイター集団MONACA(有限会社モナカ)に所属。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』スタッフ参加をきっかけに注目を浴びる。

- 小倉悠加 (おぐら ゆうか)

-

1970年代半ば洋楽に目覚め、高校時代アメリカへ留学。大学時代から来日アーティストの通訳に従事し、レコード会社勤務を経てフリーに。カーペンターズの解説・対訳の多くを手がけ、カーペンターズ研究家と呼ばれることも。2002年アイスランド音楽サイトのコンテンツ制作をきっかけに、以来、アイスランド文化を幅広く紹介。2017年からアイスランド在住。アイスランド・ミュージック・エクスポート(アイスランド産業省外郭団体)より、「アイスランド音楽大使」の名誉称号を受ける。