昨今、様々な業界で「働き方改革」が叫ばれ、労働環境が見直されている。しかし、その風潮はものづくりの現場に浸透しているのだろうか。特に日本の映画業界は、長時間労働、低賃金、無契約など過酷な労働環境のイメージが持たれている。

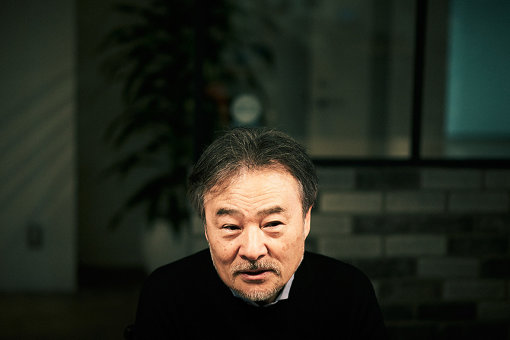

『トウキョウソナタ』『散歩する侵略者』をはじめ数々の作品が国内外で高い評価を受け、日本映画界を牽引する監督のひとりである黒沢清監督。黒沢監督の現場は、深夜までの撮影は極力行わず、スケジュール管理もきちんとされ、労働環境が整えられていると聞く。

働き方の先進国としても知られる北欧。そのスピリットを伝えるFikaが、「映画を取り巻く労働環境、性差、賃金など気持ちのいい状況が整っているかどうかが、ずばり作品のクオリティーを左右する」と話す、黒沢監督とともに映画文化のこれからを考えたい。

時間管理をしっかりしないとまともな映画は作れないと思います。

―黒沢監督の現場は労働環境に関して配慮されていると聞きました。実際にはどのような働き方を意識されているのでしょうか?

黒沢:社会人として当たり前なので自慢できるようなことではありませんが、「時間管理」はかなり真面目に考えています。映画は毎日コツコツ決まった時間働いていれば完成するものではないので、労働時間の配分は気をつけなければいけません。

1955年生まれ。立教大学社会学部卒業。83年『神田川淫乱戦争』で商業映画デビュー。97年公開の『CURE』で世界的な評価を集め、その後も話題作を次々と発表。2019年『旅のおわり世界のはじまり』が公開。2020年6月に、『スパイの妻』がNHK BS8Kで放送されることが決定している。

―映画業界の撮影は、朝からてっぺん(深夜0時)を超えることが日常茶飯事だと聞くことがあります。

黒沢:そういう現場があることは、噂では聞きます。たしかに、天候など自分たちの力ではどうしようもない条件に左右され、計画通りにいかないことも多々あります。しかし、時間管理をしっかりしないとまともな映画は作れないと思います。なぜなら、映画というのは撮影現場だけで作るものではありません。次の日に備えた準備や体力回復のための時間は、ものづくりの上で必要なこと。なので、できる限り撮影時間をコンパクトに抑えて、個人の時間を設けられるようにしています。

―黒沢組の、基本の撮影スケジュールを教えていただけますか。

黒沢:朝は早いです。映画の撮影は太陽が昇ると始まるので、大体7時、8時スタートですね。夜は太陽が沈む17時ごろには終わります。冬はもっと早いので16時ごろ終了。早く終えるのは夜みんなで飲みに行くためではなく(笑)、僕なら次の日の撮影プランを考えたり、美術部やスタッフなら翌日の準備をしたり、俳優部ならセリフを覚えたり、それぞれやることがいっぱいあるので、その準備のための時間です。

集団でものづくりをするには、合理的な時間配分として、集団で働く時間と個々で準備をする時間の両方が必要なんです。自由に使える時間があることで、心のゆとりも生まれます。しかし、監督がその時間管理を失敗すれば撮影は真夜中までおよび、個人の作業時間も作れず、作品はひどいものになっていく。時間管理の責任は監督にあると、僕は思っています。

映画を作るのは大変ですが、1年中作っているわけではない、というのが本当に救いですね。撮影は準備を含めても約3カ月、その期間はプライベートな時間が十分にない厳しいスケジュールではありますが、終われば時間は空くので、週5日勤務の会社員のほうが大変だと思います。

―撮影時間をコンパクトにしようと思っても、自分だけではなく集団で動いているため計画通りにいかないこともあるかと思います。どのようなことを心がけていらっしゃいますか?

黒沢:「時間管理は僕の義務だ」と自分にいい聞かせて、人のせいにしないことです。多少天候が悪くても、スタッフの動きが遅くても、その中でどうやるかが監督の腕の見せ所。きちんとできるかどうかが作品のクオリティーに大きく関わってくるので、監督の一番の仕事だと意識してやっています。

映画の撮影現場は、才能あるクリエイターの集まりなので、放っておくとみなさん「あれをやりたい」「これをやりたい」といい出すわけです(笑)。しかし全ての意見を聞いていると、とてつもない時間がかかってしまいます。なので、僕はみなさんにこういいます。「それぞれやりたいことはあるでしょうが、ここはひとつ僕に任せてください。そうしたらきちんと終わって、明日も気持ちよく働けますから」と。みなさんの才能を調整してスケジュールの中で最も効率よく収めるのが僕の役目であり、その能力が少しは備わっていたので、僕は仕事を続けていられるのでしょう。

監督が混乱していることなんて雰囲気でわかります。

―監督になられた当初から、そうしたスタイルだったのですか?

黒沢:学生映画で8ミリを撮っていた頃から、時間管理をきちんとしたい、という願望がありました。たとえ仕事ではなく趣味の世界だとしても、友達を巻きこんでいます。趣味でやっていたときには賃金を払っているわけでもないですし、無茶苦茶なことを頼めば友達関係は壊れてしまうじゃないですか。友達が気持ちよく、映画作りに付き合ってくれるにはどうしたらいいのか考える中で、予期せぬ出来事が多々起こる撮影では、事前準備の時間は必須だとわかりました。経験も浅く手際も悪かったと思いますが、一生懸命自分で時間管理をしていましたね。

プロになってからのほうが、そうしたくても許してくれない様々な要因があり、「これじゃいけない」と思っていても撮影時間がうまく管理できない時期が続きました。初期の何作かは本当に過酷な現場だったと思います。あるとき、夜中まで撮影をして翌日早朝になると、みんながヘロヘロになっているのが一目瞭然だったんですね。俳優も意識が朦朧とする中で演じてくれている。ダメだとわかっていても僕もうまく判断ができなくてOKを出すのですが、見返すとミスだらけ。「これはよくない。よくない責任は誰にあるんだろう? ……あ、僕だ」と気づきました。

撮影をスムーズに進める方法を試行錯誤して、なんとかできるようになり、やっとプロの端くれになったと思えました。働き方改革をやろうという意図ではなく、労働環境を整えないと作品のクオリティーに関わるとわかったから意識するようになったんですね。

―予期せぬ出来事が多々ある中で時間管理をすることは、非常に難しいことだと思います。事前準備もいろいろされるのでしょうか。

黒沢:心配性だからということもありますが、事前準備はかなりします。それでも全く予想しなかったことが必ずといっていいほど起こり、頭が真っ白になるわけですね。これは経験から体得したことですが、そうした場合はまず「わからなくなったから、考えさせてほしい」とみんなに正直にいいます。そして、どんなにかかっても5分で解決策を見つけます。

―たった5分で解決策を見つけるのですか。

黒沢:一番まずいのは、頭が真っ白でどうしたらいいかわからないまま「こうしよう」と虚勢で判断を下すことです。監督が混乱していることなんて雰囲気でわかりますから、「この監督大丈夫だろうか?」と現場は不安になります。正直にわからないことを伝えると、案外納得してタバコを吸ったり、食事をつまんだり、その5分がスタッフの小休憩になるんです。

ただし、5分です。この5分ですごいアイデアが思いつくかもしれないとドキドキする、これぞ映画監督業の試練であり醍醐味でもあります。

必要なスタッフを「必要だ」と主張することも映画監督の大切な仕事です。

―監督個人の事前準備は、どんなことから始められるのでしょうか?

黒沢:いろいろありますが、まずはスケジュールの交渉です。撮影日数がどれだけ確保されているのかプロデューサーに確認し、必要があれば交渉します。「2週間で撮り終えてほしい」「いや、本来なら4週間必要ですが、がんばって3週間で撮り終えるようにします」という風に撮影日数を調整します。

その次が大きな問題なのですが、お金を出す方に「撮影日数を増やすなら人件費を減らさないと予算に収まらない」といわれることが多々あります。そうするとスタッフの数が減らされそうになる。ある程度は仕方ありませんが、そこも僕は抵抗します。

―人手はある程度必要だ、と。

黒沢:そうです。人手を妥協してしまうと、目に見えて作品のクオリティーが落ちます。たとえば、「スクリプター」(撮影シーンの記録・管理を行う職種)や「特機」(大型クレーンなど、撮影用の特殊機械を操作する職種)など、彼らにしかない経験と技術が必要な特別な仕事なのに、プロデューサーなどから必須ではないと判断され、それを監督が容認してしまったとする。一度そういうことがあると彼らはどんどんと仕事を失い、最悪の場合、失業し、この業界を去っていく。そうすると後継者も育ちませんし、この職種が消え去ったら映画界にとって大変なことになるんです。

監督にはこうした事態を起こさせない重大な責任があります。作品のクオリティーに関わることなので、監督は必要なスタッフを「必要だ」と主張すること、撮影日数を必要な分確保すること、それが撮影現場を作る責任者としての大事な仕事だと思います。

大変ですが、プロデューサーも話せばわかってくれる人たちなので、削れるところは削り、ギリギリ許せる豊かさを確保した撮影現場を作りたいと思っています。しかし、これらをクリアしてスムーズに進行しただけではダメで、なおかつ面白いものを作らなきゃいけない、というのが映画監督という職業の大変なところで、僕はそっち方面がどうも下手くそなのですが(苦笑)。

フランスの制度は理想的ですが、日本に取り入れるにはあと100年かかると思います。

―黒沢監督はフランスで『ダゲレオタイプの女』(2016年)を制作されています。海外の現場を目の当たりにされて、日本との労働環境の違いを実感しましたか?

黒沢:フランスはものすごく働きやすい環境でした。それは、僕が今申し上げたようなことがベースにあったからです。映画を作るためには集団と個人の時間が必要なことも当然のように理解されていて、撮影時間もコンパクトですし、土日休み(日曜撮影が入る場合は振替休日)もありました。

黒沢:でも、土日はのんびり休んでいるかと思いきや、そうでもない。みんな働き者なんです。助監督や撮影監督に、休み明け「土日はゆっくりできた?」と聞いたら、今週の撮影現場の下見に行っていたといわれました。もちろん、肉体的にハードだった人は休養を取りますし、不安な人は勉強の時間に使いますし、個人の時間をどう使おうが「自由」なんですね。自由に、自分の意思で動くことが当然であることがよかったです。かたくなに休むわけではなく、延長しそうなときは理由を伝えると喜んでOKしてくれましたし、時間を守りつつ臨機応変なのもやりやすかったです。

―日本人は自由時間よりも、なにをするか決められているほうが働きやすい人が多いかもしれませんね。

黒沢:僕も、偉そうなことをいっていますが、典型的な日本人なんでしょうね。自由時間の過ごし方がどうにもうまくない。映画を一本、作り終えてもすぐに、次の脚本を書かなきゃと思ってしまいます(笑)。本当は仕事と休みを区別して働きたいのですが……。

また、日本との決定的な違いとして、フランスはフリーランスでも生活が保証されています。悪くないギャランティーから、かなりのパーセンテージで「保険料」が引かれ、その保険料はプールされます。そして撮影がない無給期間は、映画に携わるスタッフや俳優は、そのプールされた中から保険料が支払われます。数年間は仕事をしなくてもこと足りる金額なので、フランスの制作陣は2年に1本携わる程度でも暮らしていけるんですね。日本のように無給の失業期間というのがないという状況とは、心のゆとりが全然違うと思いますね。

―映画に夢を抱いて飛び込んできた人がくじけてしまう理由のひとつに、賃金の問題は大きいと思います。フランスのような国から保証されて映画作りができる暮らしは理想的だと思いますが、日本ではそのような環境作りは難しいのでしょうか?

黒沢:フランスの制度は理想的ですが、日本に取り入れるにはあと100年かかると思います。無理、といってもいい。フランスは世界的にみても特殊で、一度、元フランス大統領のサルコジが芸術家への保証制度をなくそうとしたら、国民が猛反対し撤回されました。国民性として、芸術活動は守っていかないとなくなってしまう、という意識がある。日本も国民の意識に支えられている古典芸能はあると思いますが、ほとんどが利益の有無で判断されてしまいます。ハリウッド映画のような国外に売れる映画作品と違い、儲からない日本の映画を、国は保証しません。しかし、それはそれで結構だと、僕は思っています。お金を出してくれなくて結構なので、代わりに口出しもしないでほしい。国家と映画はお互いに関わらないことが、日本では健全な関係だと思います。

相対的に日本の賃金は安いです。ただ、適切な賃金とはいくらなのでしょうね。稀に、海外で成功し高いギャランティーをもらっている日本人がいますが、聞くと車と家と美味しい食べものにしか使っていない。僕がもしそうなったとしても、似たようなことしか思いつけません。儲けたアメリカ人は会社を興して、権利を買って、次作のために使う人が多いのに……。最低限の生きていくための賃金はもちろん必要だと思いますが、億単位のギャランティーを有効に使える日本人は、少なくとも映画の世界ではほぼいないでしょう。

古臭いモラルは、絶対に作品のどこかに滲み出てしまいます。

―映画業界に限らず、「ハラスメント」(パワハラやセクハラなど)も働く現場で問題視されています。映画の現場でも意識は高まっているものなのでしょうか?

黒沢:日本でもフランスでも、わざわざハラスメントを注意喚起することはなく、少なくとも自分の知っている範囲では当然のモラルとして守られていると感じます。自身が関わっている撮影現場しかわかりませんが、非人間的にスタッフを扱うような態度の人は周りでは目にしません。かつて映画会社に監督が会社員として雇用されていた撮影所の時代は、多くのスタッフが組織に所属していたので、理不尽なことを個人に押しつけることはあったかもしれませんが、今はフリーランスのスタッフが多く、自分たちの後ろ盾になるものがなにもないので、そんなことをしていたら次の仕事がなくなるのではないでしょうか。

今はだいぶ改善されましたが、約10年前は現場に女性スタッフが少なかったので、女性を必要以上にチヤホヤしてしまうという意味でのハラスメントはありました。たとえば、女性スタッフが重い荷物を持っていると、誰かが男性スタッフに「(女性なんだから)持ってあげたら?」と、ついいってしまう。そうした性差による先入観で、女性としてひとくくりにされてしまうことを迷惑に感じた人もいるのではと思います。今は男だろうと女だろうとやるべきことはやる、という雰囲気になっていますね。

―時代とともに、無意識でも意識が変わってきたということですね。

黒沢:そうでしょうね。特段世間の動向にすごく敏感なわけではありませんが、作品を作っている無意識の世界観というのは作品に関わります。古臭いモラルは、絶対に作品のどこかに滲み出てしまう。僕の知らない現場のことはわかりませんが、この業界、案外モラルのきちんとしている人たちが集まっていると、僕は信じていますね。

―別のインタビューで、監督は脚本を書かれる際に「女性を女性らしく、男性を男性らしく描きすぎないように気をつけている」とおっしゃっていました。作品の内容に関わるところでも、性差について考えられますか?

黒沢:極力、男女を入れ替えても構わないキャラクターを書いているつもりですが、どうしたって差が出てしまう。作品の内容となると、なかなか性差をなくすことは難しいです。撮影現場でも、男優と女優の扱いは露骨に違いますし。

―具体的にどんな風に違うのでしょうか?

黒沢:男優は簡単なメイクのみなのでギリギリに現場に入りますが、女優には専属の衣装やヘアメイクのスタッフがつき、準備のために撮影開始の2時間前に現場に入ってもらいます。つまり、男優は基本的に個性を重視しますが、女優はなによりまず美しいことが求められてしまうのです。

実は1960年代後半から1970年代前半にかけてフランスやアメリカの映画界では、こうした「男女」の考えを取っ払おうとする動きがありました。男優も女優もメイクもせず、身なりもそのままの状態で出演。マイク・ニコルズの『卒業』(1967年)や『愛の狩人』(1971年)、『ファイブ・イージー・ピーセス』(ボブ・ラフェルソン監督、1970年)などたくさんの映画が登場しました。ただ、個人的な意見として、それらは当時からあまり面白いと感じませんでした。フィクションの世界に気持ちよく入り込めないんです。同時代に、イタリアのベルナルド・ベルトルッチなど、女性を華美に演出するという、性差を思いきり強調するような全く逆の風潮の映画が出てきたのですが、不思議なことにこちらは今観ても面白いんです。

1980年代に入るとハリウッドを中心として、男は男っぽく女は女っぽく描く、いわゆる揺り戻しがありハリウッドはエンターテイメントの地位を高めていきました。日本にはそうした露骨に男女の性差を拒否した時代はありません。性差を取っ払っても面白くなるのか検証もせず、曖昧にしたまま今に至っているのはどうなんだろう、と思います。

―ただ、現場が無意識でも性差に対して態度が変わってきているのであれば、作品にも大きく反映される時代がやってくるかもしれませんね。

黒沢:僕の個人的な考えですが、映画作りに携わる人たちは映画とは素晴らしいものだ、というある種の幻想を抱いていて、少々大変なことも「映画を作っているんだ」という気持ちのいい誇らしさで乗り越えることができます。つまり、みんな仲間であり、同志なんですね。だから、男女や立場の上下といった妙な時代錯誤は脱していると信じています。

しかし、映画の内容となると、物語を伝えるメディアというのはたくさんありますが、中でも映画は最も保守的なメディアのひとつかもしれません。詳しくはありませんが、漫画は男とも女ともわからないようなキャラクターが描かれる作品もあり、とても自由ですよね。映画は生身の人間が出演してしまうためか、古典的な考えに逃げている部分があります。フィクションの中にどう落とし込めるのかが、まだまだ思案が必要な難しいところ、映画界で取り組みたい課題のひとつですね。

- 作品情報

-

- 『スパイの妻』

-

2020年6月にNHK BS8Kで放送

監督:黒沢清

脚本:濱口竜介、野原位、黒沢清

音楽:長岡亮介

出演:

蒼井優

高橋一生

- プロフィール

-

- 黒沢清 (くろさわ きよし)

-

1955年生まれ。立教大学社会学部卒業。83年『神田川淫乱戦争』で商業映画デビュー。97年公開の『CURE』で世界的な評価を集め、その後も話題作を次々と発表。2019年『旅のおわり世界のはじまり』が公開。2020年6月に、『スパイの妻』がNHK BS8Kで放送されることが決定している。