アート作品から工芸品、料理まで、ものを作る上で重要になってくる作り手の「こだわり」。北欧の「クラフトマンシップ×最先端技術」をテーマにした『Fika』では、さまざまな作り手の「クラフトマンシップ」、もの作りに対する「こだわり」の姿勢を明らかにしている。

今回、インタビューに応じてくれたのは映画監督の山下敦弘。『リンダ リンダ リンダ』や『もらとりあむタマ子』など、社会のはぐれものに対する温かなまなざしを持った作品を次々生み出し、2018年11月に公開された最新作『ハード・コア』も話題となっている山下監督は、どんな思いでもの作りに取り組んでいるのか? インタビューの中で、彼が「こだわり」に対して肯定的な考えだけを持っているわけでないことが見えてきた。

みんなで同じ方向を見て、ものを作るという「場」が好きなんですよね。

—大阪芸術大学芸術学部映像学科の卒業制作作品『どんてん生活』(1999年)で映画監督として世間に出てから20年の歳月が過ぎました。それから、自身の中で映画監督という存在に対するイメージは変化しましたか?

山下:(大阪芸大の先輩)熊切和嘉さんは『鬼畜大宴会』(1998年)でセンセーショナルに登場したじゃないですか。僕の場合は『どんてん生活』という学生映画を作って、一応劇場公開はさせてもらったものの、一部の映画の好きな人が知ってる、くらいから始まって。で、一般的に認知されたのが『リンダ リンダ リンダ』(2005年)ぐらいからで、ゆるやかな流れなんです。特に僕の場合、脚本が向井(康介)だったり、撮影が近藤(龍人)くんだったり、大学からのメンバーで一緒にやってきたんで、「自分は監督である」という自覚が薄いまま、徐々に意識していったんですね。

40代になると「若手監督」と言われなくなって、ただの「監督」と言われるようになる。それでようやく、「あ、自分は監督なんだよな」と再確認しました。それまでは「何者でもない」という思いで、名のある映画監督たちの隙間で作品を作ってきた感じもあったんですけど。いまはシネコンで自分の映画がかかってるわけですよね。薄々3年ぐらい前から気づいてたんですけど、それを意識しないようにしてたんです。

山下:すべては大学時代の『鬼畜大宴会』での出会いからスタートしているから、なかなか自分の意識を変えられない。いちばん学生時代の友人たちに依存してるのは僕かもしれないですね(笑)。僕の場合は、自分ひとりだとなにもできない。自主映画出身って、だいたい脚本と監督を兼ねてるじゃないですか。僕はそれすらできなかったんですよ。最初はカッコつけて「自分で脚本を書く」って言ったんですけど、結局書けなくて向井に書いてもらってる。

熊切さんとかも含めて大学時代のメンバーが自分を監督にしてくれた感じはすごくあります。自分でも思うんだけど、演出しかしてないインディーズ出身の監督ってめずらしいなと。そういう経緯で映画を作ってきた、ちょっと特殊な監督ではあるのかもしれません。

—山下監督が突出している点は、まさにそこだと思います。演出に専念している。

山下:昔から、みんなで同じ方向を見て、ものを作るという「場」が好きなんですよね。ひとりで作業するのが大嫌いなんです。さみしい、というか、自分の中から出てくるものをイメージして書くとつまんない。

—以前、近藤さんはかなり演出に食い込んでくる撮影監督だから、彼と組む以上は監督としてかなり闘う必要があるとおっしゃっていましたよね。

山下:そうですね。近藤くんは演出してくるし、本人はそんな意識ないと思うけど、試されてる感じがすごくするんですね。「お前、これでいいの?」と。

脚本も同じで、学生時代から仲の良い向井との(独特の)距離感がずっとあって。他の人とやることで、向井や近藤くんと次にやるときにフィードバックされることもあるし、錚々たる監督とやってる2人だから、逆に僕に意見言うこともあるし。でも、3人が集まるとヘンな世界になるんですよ(笑)。3人にしかわからない世界を作って、コントロールできないなにかが生まれてしまう。

「お前、ほんとに物語に興味ないよな」って言われます。

—山下監督はフェイクドキュメンタリーを定期的に撮ってますよね。これは劇映画のときにも感じることですが、山下監督は人間の「ある部分」に興味があるのだなと。そして「その部分」を被写体として映し取っている。それが結果的に山下監督ならではのテイストになっていると思うんです。演出に専念されているので、特にそれを強く感じます。

山下:そうかもしれないですね。作り方や見え方は若干、フェイクドキュメンタリーと劇映画の違いがあるとは思うんですが、自分のテンションが上がる、ノッて作れるキャラクターには共通性があるのかなと。特にフェイクドキュメンタリーのときは台詞はないに等しいので、好きな感覚に対してより純度が高い。机の上では想定できない、その場で出てきてしまった「脚本家に書けない台詞」、つまり台詞とは言えないなにかが生まれたときはやっぱり興奮しますね。ゾクッとするというか。

自分でも想像できなかった瞬間をどう作るか。子どもを使うシーンは特にそうですね。昔は、まだ(演技を)仕事として捉えてない子どもをつかまえて、長い期間かけてリハーサルをしました。そうすると生まれてくるなにかがあって。そういうときはアドレナリンが出ているような気はしますね。

—山下映画の歓びって、演出に感動できることなんです。普通の映画だと、物語に感動しているのか、演出に感動しているのか、わからないときもあるんですけど。監督自身が感動していることは観客としてうれしいですね。

山下:向井には「お前、ほんとに物語に興味ないよな」って言われます(笑)。だから、向井に書いてもらってるんですけどね。

—もし物語に興味がないのだとしたら、人間が「その人であること」を発露する瞬間に惹かれているんですかね。

山下:主人公の感情ってあるじゃないですか。たとえば社会から疎外されているがゆえに周りに心を閉ざしてて感情を表に出さなかった人が、最後の瞬間にちょっとだけ感情が見える……それは「お話」というより、その人の「流れ」ですよね。それに自分はいちばん感動するんですよ。

『ディア・ハンター』(1978年、マイケル・チミノ監督)が大好きなんですよ。あれってもはやベトナム戦争ものですらなくて、出ている人たちの感情が丁寧に描かれている映画だから、それだけで観ちゃうんですよね。僕の中であの映画が突出してすごかったのは、演出。登場人物たちの感情だったり、成長、変化がものすごく豊かで奇跡的にうまくいっている。ただ、僕はチミノのようなスケールの大きな映画を作ろうとは思わないんです。チミノは予算を使いすぎて映画が撮れなくなってしまった人だから反面教師にしていて。でも、チミノがやってきた「感情を丁寧に描くこと」は日本映画でも低予算でもできることなんですよね。

山下:一昨年、『監督、あなたの最高傑作は?』という上映会(2017年4月、広島県・福山駅前シネマモードで開催)に招かれ、『もらとりあむタマ子』(2013年、以下『タマ子』)を選んだんです。あれは2000万円も行かないくらいの予算で作ったんですけど、親父と娘の四季の変化がちゃんと描かれていたんですよね。観る人によっては「なにも起こらない映画」に見えるかもしれないけど、あれをスケールアップしていくと『ディア・ハンター』になると思ってるんです。

「これが自分の好きな映画の魅力だよな」っていうエッセンスは意外と『タマ子』にすべて詰まっているのかなと。もちろん前田敦子と康すおんというふたりの魅力的な役者がいたからできたことではあるんですけど、僕は演出しかすることなかったんですよ。あれだけミニマムな設定で、予算もない中で「なにを見せるか?」と考えたときに、あのふたりを見せるしかないなと。自分のやりたいことを削ぎ落としていくと『タマ子』みたいになるんだと思います。同じようなことはほかの作品でもやってるんですけど、うまくいったのは『タマ子』かな。

—「感情の流れ」とおっしゃいましたが、その人固有の時間や季節があることを『タマ子』は実感させてくれます。

山下:『タマ子』は家とふたりの役者さえいえば撮れるわけですが、いまやったら全然違うものになるんだと思います。2年ぐらい前に前田あっちゃんに会ったときに「たぶん私、もうタマ子役できません」って。だから、唯一無二の時間が流れていたんだと思います。

でも、逆にいまの(結婚して、これから母親になる)前田敦子なら設定を変えて前田敦子のドキュメンタリーとして作れるかなと思ってるんです。当時はAKB48をやめてすぐの、女優でもアイドルでもない、前田敦子だからできたと思う。また、いまの自分の感覚でいまの前田敦子に向き合ったら、新しい『タマ子』ができるような気がします。そこが僕の仕事であり、僕のスキルなのかなと。20代、30代でいろいろ試したので、そろそろ自分の持っているものをどう発揮できるか、深く考える時期なんでしょうね。

家に帰ったら両親がいて、部活行ってという、なににもない生活の中で、社会から疎外された人びとに憧れた。

—『どんてん生活』から昨年公開の最新作『ハード・コア』(2018年)に至る山下監督の20年間を見つめていると、フェイクドキュメンタリーも含めて、一貫して「アウトサイダーへの愛着」の表明を感じます。同じように疎外された人々=アウトサイダーを取り上げているけれど、山下監督が愛する「アメリカン・ニューシネマ」と違って山下映画には「悲壮感」がない。これが山下監督ならではの人間に対する愛だと思うんです。メインストリームから外れているとしても、それは決して不幸ではない。

山下:そうなんですよね。『ハード・コア』も唯一、そこが原作と違うところで。原作もカラッとはしてるんですけど、映画版『ハード・コア』のほうがさらに悲壮感がないですよね。それはもう、自分の性(さが)というか癖なんです。

山下:アメリカン・ニューシネマに出てくる人間って、社会から外れてるというその設定自体が問題意識もはらんでいるし、ズバリ社会派ですよね。でも僕はそれを10代で観て、なにを思ったかというと、まず憧れたんですね。いかに疎外されているか、という描写も、まだ苦しくない時期の日本で育った僕たちにとってはそれはそれでロマンチックだなと。家に帰ったら両親がいて、部活行ってという、なににもない生活の中で、ああいうものに憧れた。

「憧れ」って捨てられないんでしょうね。いまの観客の中には「ダメな生活じゃん」「ダサい人たちじゃん」と思う人もいるかもしれないけど、それが僕の中ではキラキラしてるんですよ。それがたぶん自分の映画にも出ちゃってるんでしょうね。『ハード・コア』も社会の底辺の人たちの話なんだけど、自分の中でちょっと羨ましいところがあるんです。

—「人間を見つめる」、そのまなざしの底辺には「憧れ」があるということでしょうか。

山下:ただ正直言うと、『ハード・コア』を映画化する前にもう一度読み直したんですけど、あの頃の感動はもうなかったんですよ。あの頃はキラキラしてたしギラギラしてたのに、いまはもう「圧」がないんです。いままでは底辺の人たちとかアウトサイダーの人たちを悲壮感なく撮るということがずっと根底にあったんですけど、そういう視点も『ハード・コア』で1回終わりにしないといけないのかなと思いました。いままでの自分を捨てる、そういう「禊」みたいな映画だったかもしれない。

—そういう意味で、山下監督の総決算であったわけですね。「一旦終わりにしなければいけない」と思うのは、なぜだったんですか?

山下:監督を20年くらいやってきて、経験値としてスキルが上がったところもあるんですけど、淀んじゃった部分もあるんですね。僕は恵まれた環境で映画作ってきた。外的な、強烈なプレッシャーとか、変化を求められて作ったこともそんなになくて。ゆるーく淀んでる部分が自分の中にあって。それは自分の武器でもあるんですけど、その反面、自分の中ではルーティンにもなっている。

『ハード・コア』は向井や僕のバイブルで共通言語になっちゃってるから、それを映画にするということは、自分たちの中でこれまでを1回終わらせないといけないと思ったんです。

ラストで主人公が死ぬと急に「物語」になっちゃうような気がするんですよ。

—『ハード・コア』の原作にはないオリジナルなエピローグには、山下監督の本質が表れていると思います。

山下:あのラストは『ばかのハコ船』(2002年)のときにちょっと似てますよね。自分の癖が出ちゃった。やっぱり、登場人物が殺せないんですよ。『ばかのハコ船』も脚本ではマンホールから落ちて、死んで終わりだったんです。でも、編集するときにさみしくなっちゃって……。「なんで自分たちが作ったキャラクターを、僕たちの都合で殺さないといけないんだ?」と思っちゃった。あと、ラストで主人公が死ぬと急に「物語」になっちゃうような気がするんですよ。生かしたほうが自分たちらしい。『ハード・コア』も自分たちらしく終わらせたかったのかもしれない。

—人が死ぬことで映画を終わらせたくないんでしょうか? 『どんてん生活』も『苦役列車』も、過酷な話だけど、オープンエンディングですよね。

山下:アメリカン・ニューシネマの作品には憧れたけど、最後に主人公が死ぬ作品が多いんですよね。だから『真夜中のカーボーイ』(1969年、ジョン・シュレシンジャー)や『イージー・ライダー』(1969年、デニス・ホッパー)も好きなんだけど、ラストはあんまり好きじゃないんです。それに比べて、同じアメリカン・ニューシネマでも『スケアクロウ』(1973年、ジェリー・シャッツバーグ)とか『さらば冬のかもめ』(1973年、ハル・アシュビー)とかは、登場人物が生きてることがモヤモヤさせられて好きなんです。物語が終わったというよりは、映画が終わったと感じるというか。その印象の差なのかな。

実は『どんてん生活』も最初、主人公を殺すつもりだったんです。ほんと、『真夜中のカーボーイ』に影響受けていて。主人公は謎の奇病で肺をやられちゃって、相棒がおんぶしてどこかの景色を見に行く。自分でそういう脚本を書くつもりだったのに書けなくて、向井を呼んで書いていったらなぜか殺せなくなってしまった。でも若い頃は人の生死をやりたかったわけですよね。ロマンチックだから。

—フィクションにおける生死には、たしかにロマンチックな側面もあると思います。

山下:いまはもう別にロマンチックとは思わないですけど、10代、20代の頃は自分が死ぬつもりがまったくないから。恐怖はあるけど、遠いものだと思ってるから、無駄死にとかあっけなく死ぬとか、カッコいいなと思ったりもするけど、いざ自分たちが映画にしようとするとできないものなんです。

—山下監督はモヤモヤしながらも、主人公に生きていってほしいですか?

山下:死で終わることに、しっくりこないんでしょうね。

—今回は作品に向き合う上での「こだわり」を山下監督に伺ってきましたが、山下監督にとって「こだわり」ってどんなものでしょう?

山下:「こだわり」って、あんまりよくない意味もありますよね。だから、「こだわり」を疑ってるところもあります。もし「山下さん、こだわりますよね」と言われたら、「あ、良くないのかな」と思う自分もいるんですよ。ただ、映画って作り手がひとりじゃないから、監督にこだわりがないと周りが動けないんですよ。「山下は今回、これにこだわってるな」ということが伝われば、スタッフは動きやすいんです。それを見つけるのが大変なんですけど、監督にこだわりがないと周りのスタッフはなにをしていいかわかんなくなる。

一方で、若いときにこだわりを出しすぎて、孤立する監督もいて。そのときはマイナスのこだわりでしかないですよね。それは周りに悪い影響を与えちゃうこだわりで。面白い映画になるときは、監督のこだわりが共通認識でみんなに伝わってるときだと思うので、それは「いいこだわり」なんだろうと思います。

まあ、ずっと孤立しながら作ってる監督や、こだわりが強すぎる監督もいますしね。極端なこと言えば、監督はほとんど喋らないで、車椅子に座っていても、「この監督がこだわるのってこういうところだよな」とみんながわかれば動ける。こだわりさえ伝われば、監督は寝ていても映画は作れるんですよね。だから、監督としては自分にもこだわりはあると思います。

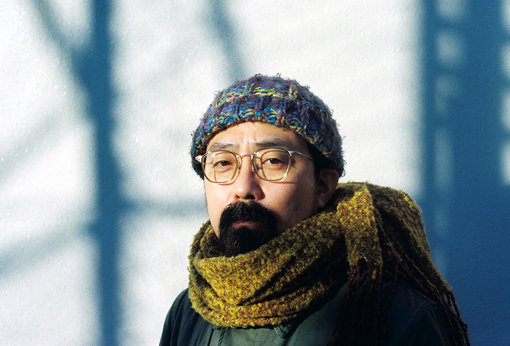

- プロフィール

-

- 山下敦弘 (やました のぶひろ)

-

1976年生まれ。大阪芸術大学映像学部入学後、短編映画を製作。卒業制作で初の長編『どんてん生活』を発表、2000年ゆうばり国際ファンタスティック映画祭オフシアター部門にて、グランプリを獲得。代表作に『くりいむレモン』(2004)、『リンダリンダリンダ』(2005)、『ユメ十夜第八夜』(2007、オムニバス)、『松ヶ根乱射事件』(2007)がある。最新作は『ハード・コア』(2018)。