最先端技術を活かして、さまざまなことに挑戦し続ける3人目の「うろうろアリ」にインタビュー

変化のスピードと不確実性が増す現代。これまでにない新しい価値を創り出していくのは、ズバリ「うろうろアリ」(Playful Ant)のような存在です。

アリの世界において、働きアリの隊列から離れ、うろうろと歩き回る「うろうろアリ」こそが、新たな餌場を発見し、巣を繁栄と存続へと導いています。それはまるで、目標に向かって効率良く進むのではなく、内面から湧き出る「何か」に突き動かされ、楽しげに歩き(働き)回る人の姿とも重なります。うろうろアリたちは、さまざまな気づきを自らのなかで熟成させ、外の世界とつなげることで、新たな価値を創りあげています。

北欧の「クラフトマンシップ×最先端技術」をテーマにしたウェブマガジン「Fika」でお送りする本コラム。「うろうろアリ」が体現する最先端の働き方に迫るインタビューの3回目ゲストは稲田雅彦さんです。

稲田さんは、3Dプリント技術の活用と拡大により「ものづくりの民主化」に取り組む、新進気鋭の起業家。東大大学院にて人工知能(AI)の研究に従事した後、博報堂に入社し、新規事業開発や統合コミュニケーション戦略などで活躍。退社後は、2013年に株式会社カブクを創業され現在に至ります。

社名は、歌舞伎の語源とされる「傾(かぶ)く」からとったもので、「常識外」「異様な風体」という意味があるといいます。『カンヌライオンズ』など国際的な広告賞を多数受賞された卓越したクリエイティビティーに、人工知能や3Dプリンターといった時代の最先端をいくテクノロジー。その双方を縦横無尽につないで新たな価値づくりに取り組む稲田さんの「うろうろアリ」ぶりが、どのようにして磨かれ活かされてきたか、興味津々で伺ってきました。

「3Dプリンターは世界を変える!」という、にわかブームは終息していない

—稲田さんは、5年前に創業された「株式会社カブク」の創業者、代表取締役社長兼CEOとして活躍されています。まずはどのようなお仕事をされているのか、お話しいただけますか?

稲田:いまの事業を端的に表すと「開発総合支援型ものづくりエージェンシー」で、クライアントの開発を総合的に支援しています。いまソフトウェアやサービスといったコトづくりに取り組まれる企業が、同時にものづくりにも取り組みたいと考える事例が増えてきていて。

われわれは、そんなものづくりが専門ではないスタートアップや、中小、大企業に対し、デジタル技術を活用しながら製品の企画、設計開発、デザイン、試作、量産製造などをサポートする一気通貫型の開発総合支援サービスを提供しています。たとえば、「Kabuku Connect」というサイトでは、製品の3DのCADデータをアップロードしてもらうと瞬時に見積もりがとれ、1個からでも発注し、試作や最終生産が可能になるんですよ。

—なるほど、こうして、ものづくりをしたくてもできなかった人たちを強力にサポートすることで、その人たちの持つ可能性を無限に解き放つことになりますね。ところで、3Dプリンターにはとてつもないポテンシャルがあると永らく言われながら、まだまだぼくたち一般消費者の日常生活のなかで目にすることはあまりありません。実際のところ、3Dプリンターのポテンシャルはどうなんでしょうか。

稲田:2009年に家庭用3Dプリンターの基本特許が切れ、低価格化が実現した時に、「3Dプリンターは世界を変える!」という、個人向けを中心にしたにわかブームがありました。そうこうしているうちに、2014年から産業用プリンター、2016年には金属の産業用プリンターの特許も切れ始めたんです。それによっていま、需要が高まると予想されていた個人ではなく、むしろスタートアップや中小、大企業に使われ始めています。さらに技術発展によって3Dプリンターでできることは桁違いにすごいんです。

アディダススニーカーやロケットの部品など、3Dプリンターの可能性が拡大中

—桁違いにすごいって、いままでの家庭用とはそんなに違うのですか?

稲田:一般消費者からすると3Dプリンターの勢いは弱まっているように見えるかもしれませんが、じつは、医療用の骨や人工関節、入れ歯、スニーカー、あとはロケットや航空機のエンジンの製造も3Dプリンターで本格的に製造される流れが始まっています。世界的に有名な民間ロケット会社スペースXのロケットでも、これらの金属や樹脂の3Dプリンティング技術が使われているんですよ。

これまで、金型や削り出しでは制約条件がたくさんあって、直線的な構造しか実現できなかったのですが、3Dプリンターだとデザインの自由度が格段に上がります。消費者にも「なるほど、こんなデザインがあるのか」というような、驚きに満ちた新しい価値を提供できるようになるでしょうね。

—3Dプリンターによって、見たことのないような世界をつくり出す……ワクワクしますね。

稲田:ええ、家庭用プリンターも、将来的には電子レンジのように各家庭に普及して、データだけポンと配信すれば、ちょっとした日用品や部品などをその場で簡単につくれるようになるでしょう。今後も3Dプリンターの可能性は無限大にあると思います。

ものづくりをしたことのないベンチャーが、たった2か月で車を製造できる時代

—カブクが掲げる「ものづくりの民主化」を体現したものには、どんなプロダクトがありますか?

稲田:たとえば、東大と名古屋大発のスタートアップ企業「ティアフォー」という会社は、自動運転のオペレーションシステム(OS)を開発するソフトウェアのスタートアップでした。しかし、OSだけでなくセンサーや電気自動車(EV)などの「モノ」も併せてパッケージ化し、トータルで「コト」として売りたいと考えたのです。

しかし、「モノ」の企画、設計、デザイン、製造の仕方がわからない。そこでわれわれが、EVの商品企画段階からパートナーとして一気通貫でお手伝いしています。製造や組み立てに関しては、独自に開拓した世界30か国400工場以上のネットワークを生かしながら水平分業しています。それよって、ものづくりをしたことのないスタートアップがたった2か月で車をつくり、イノベーション特区で自動運転のテストができるようになるのです。

「メルカリのデジタルものづくり版」で、クリエイターの多様性も引き出す

—車を2か月でつくるとは、確かにすごいインパクトですね。B to B(企業間取引)以外にも展開されているのですか?

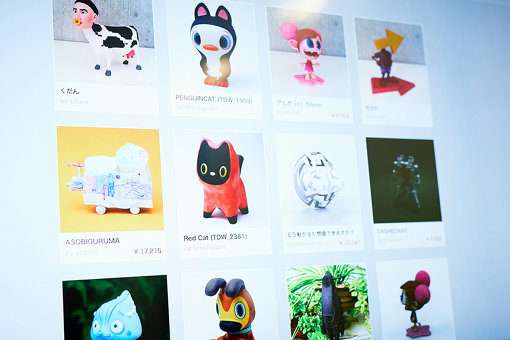

稲田:はい。「Rinkak(リンカク)」という個人向けのサービスも行なっています。メルカリのデジタルものづくり版、と考えてもらえればわかりやすいかもしれません。このサービスを使えば、クリエイターが自分でつくった3Dデータをアップロードするだけで、データが解析され、生産原価の見積りが自動的に瞬時に計算されるのです。そこに少しだけ利益を乗せれば、在庫を一切抱えることなく、1個から製品をつくり販売することができるようになるのです。

工場の街で「バンド野郎」だった少年は、なぜAIを研究し、博報堂に入社した?

—最先端技術からものづくりの可能性を追求している稲田さんですが、そもそもものづくりに情熱や興味を持つようになったきっかけは何だったのでしょうか?

稲田:生まれが東大阪で、工場が立ち並ぶ街でした。ぼくの学生時代はバンドブームだったり、自分たちでいろいろなものをつくったり改造したりすることもあって、自分たちで機材を調達してつくるということもやっていました。バイクを乗り回すヤンキーの友達もいれば、バンド活動に明け暮れるバンド仲間もいる、という環境だったと思います。そのなかでぼくはものづくり、ハック好きな「バンド野郎」という感じでした。

—そうなんですね(笑)。そこから東京大学大学院で人工知能(AI)を学び、広告代理店に入社する、ということになるわけですね。

稲田:もともとは、音楽の道を極めようとアメリカの音大に行きたくていろいろと頑張っていたんです。でも奨学金が下りず、うちは裕福な家庭ではなかったので、その道に進むのは諦めざるを得ませんでした。で、どうしようかと……。

そこで、電子工学とか電気回路とか好きだからということで理転し(理系に転じ)、工学部に入りました。高校からクラブでDJもやっていたので、大学でもDJをやったり、トラック(曲)をつくったり、メディアアートの作品をつくったり。そのうち、メディアアーティストとして有名な先輩のことを知り、その方が東大の研究室にいるということで、同じ研究室に進学しました。そこでAIの研究をしながら、海外でライブやメディアアート制作をしていたことからクリエイティブ業界や広告業界に興味を持つようになり、博報堂に入社したのです。

自分の強みや弱み、ありたい姿などを考えながら、その都度選択を行なってきたのですが、当時の研究室の先生からは「その選択はありえない」と言われたりもしましたね(笑)。でも現在は、デザイン、アート、エンジニアリング、サイエンス、すべてのスキルやセンスがビジネスに活かされる時代ですし、結果的には自分がこれまでやってきたことがつながってきたと思います。間違ってなかったな、と。

近江商人の「三方よし」精神で、社会に貢献できることをする

—イノベーションは異なる領域の掛け算から生まれるともいいますから、いろいろな世界を知り、身につけていることは価値創造の源泉ですよね。文系か理系かなど、安直に「なんとか系」というふうに決めつけて可能性の範囲を狭めるような考えが、未だに根強く存在する気がします。

稲田さんも、周囲の人たちから「何がしたいの?」と言われることも多かったのではと思うのですが、どのようにして自分ならではの道を選択してこられたのでしょうか?

稲田:自分の「内なる衝動」に忠実だったんじゃないかと思います。もちろん単純に感情だけで動くのではなく、「何が本質的なのか」を考えたうえで動いてきましたし、「新しいをつくる」ということも常に意識してきました。近江商人の精神に「三方よし」という考え方がありますが、うちの会社もこの商人精神の影響を受けています。自分の衝動を感じること、相手に価値を提供できること、社会に貢献できること。この3つの視点で考え、動くということが自分のなかにあったと思います。

自分の進んでいる道が理系だろうが、文系だろうが、芸術系だろうが、それは単に山の登り方、登り道でしかない。ぼくが目指す「三方よし」という山の頂さえ見失わなければ、うろうろアリのようにうろうろしていれば、道はいずれ頂上へとつながっていきますから。それがいまっぽいのかなと思います。

—稲田さんご自身がユニークなうろうろアリである一方、いまやカブクの創業者兼CEOとして、人を育て、組織を運営する立場にもなりました。経営者の観点から、うろうろアリ的な人材について何か思うところはありますか?

稲田:経営者、社員にかかわらず、全員が起業家精神を持つことが重要だと思います。あとは、目先の小さな山に登らず、大きな山を目指して登ること。いまの時代、社外はもちろんのこと、社内の変化も激しいので、自分のなかに太い軸というか筋を持っていないと、簡単に折れたり流されたりすると思います。

私の仕事はこれです、これ以外はやりませんという人は、変化の多い場所では続けていくのが難しくなるでしょうね。自発的に成長機会をつくり出し、切磋琢磨すること、そうやってうろうろすることが、より重要になってくると思います。

あえて「ムダ」や「余白」をつくることで、自分の想像を超えた発見が生まれる

—そもそもぼくと稲田さんが知り合ったのは、クラヴマガというイスラエル発祥の総合格闘技(護身術道場)でしたよね(笑)。忙しいなか、そういう領域にまで稲田さんをうろうろさせるものは何なんでしょう?

稲田:アートやDJなど、文化系なところをたくさんやっていると、よりフィジカルなところにもいってしまうというか……精神鍛錬、肉体鍛錬に興味を持ち、結果、トライアスロンや格闘技をやるようになったという感じです。精神と肉体の両方を鍛錬して、同調させたいということかもしれません。

経営者のなかにはトライアスロンや格闘技をする人が結構いるのですが、タフなことをやって自分を追い込むことで、精神と肉体のバランスをうまくとっている人、きっと多いと思います。あと、スポーツや格闘技の世界は、肩書き、地位、富、名誉、すべて関係ないので、良い意味で謙虚にして驕らずということを学べる気がします。

—なるほど。うろうろアリの特徴として、新しいことに恐れず挑戦するというのがあるのですが、それには、自分が素人である領域に足を伸ばすことが宿命なので、これまでやってきたやり方や考え方に捕らわれない、謙虚さを身につけるというのは非常に大事なことですね。

多くの人がbusinessとbusyness(多忙なこと)を混同していますが、臨床心理学の分野でも、クリエイティビティーの高い人は「意味のある無駄を行うこと」や「余白をつくること」を意識的に実行している、という研究結果もあります。稲田さんには日々のルーティンみたいなものはあるのでしょうか?

稲田:肉体と精神はつながっているので、その辺りの調和は意識しています。あとは、あえて精神的に何も考えないようにする時間をつくるとか。「意識的にゼロをつくる」とでもいえばよいのでしょうか。

—「意識的にゼロをつくる」というのはいいですね。予見を持った瞬間に、自分の想像を超えるような発見は無くなりますからね。

稲田:それこそセレンディピティやアンラーニングが重要なんだなと思います。たとえば、以前は本やレコードなど凄まじい数を持っていたのですが、いまは電子化して断捨離するようにしています。そうすると結果的に、ラジオのパワーやライブのパワー、人の話のパワー、場所のパワーなど、その場のその時しか体験できない、もっとプリミティブなものが重要だと感じるようになったんです。

あえて図書館に行って目に入った本を借りるとか、あえてよく知らないライブに行くとか、「あえて無駄をする」機会も大切にするようになりました。ものを持たなくなったがゆえに、こだわりも強くなりましたし、仕事のやり方もより自由になりましたね。

—いままでキャリアを積み重ねられて成功も収められてきましたが、稲田さんは一匹のうろうろアリとして、これからの人生をどうデザインされるのでしょうか?

稲田:自分のなかの強い衝動もありますが、たまたま社会に生かされてきた部分が多いと思っています。禅の精神ではないですが、自らを棄て、利他に生きること。自分は一匹のアリで、他のアリと一緒に大きな山を登らせてもらっているんだという考えを持っています。それは 「全体最適に動く時の自分のあり方」によく似ています。若い人たちにも、うろうろアリでいいんだよというか、「意識的にゼロをつくったり、無駄をつくったりしながら、うろうろアリでいるべきなんだよ」と言いたいですね。

稲田さんのインタビューをしているあいだ、ぼくが社会人になって間もない頃にヒットしたある小説のことを思い出していました。時代は1999年、20世紀が終わりを迎えようとしていました。ドットコム・バブルやノストラダムスの大予言に一喜一憂する人がいる一方で、男女の恋愛をただ静かに淡々と書き連ねたこの小説がじわじわと人気を博した記憶があります。この小説のタイトルは『冷静と情熱のあいだ』。町工場とデジタル、DJと人工知能、経営と格闘技……一見、両極端に見えるものをバランスさせ自分のものとしている稲田さんは、まさに「冷静と情熱のあいだ」にいる存在、そんな気がします。

- プロフィール

-

- 稲田雅彦 (いなだ まさひこ)

-

大阪府生まれ。2009年東京大学大学院修了(コンピューターサイエンス)。学院時代は人工知能を研究したのち、博報堂に入社。さまざまな新規事業開発、統合コミュニケーション戦略、クリエイティブ開発に携わる。カンヌ、TIAAをはじめとした広告祭で度々受賞。2013年に株式会社カブクを設立し、代表取締役社長兼CEOを務める。カブクでは、「モノづくりの民主化」というビジョンを掲げ、3Dプリンティングによるデジタル製造プラットフォームを展開。2017年9月に東証一部上場大手メーカーからのM&Aにより連結子会社化を行う。

- 唐川靖弘 (からかわ やすひろ)

-

1975年広島県生まれ。外資系企業のコンサルタント、戦略プランニングディレクターを経て、2012年から米国コーネル大学ジョンソン経営大学院 Center for Sustainable Global Enterpriseマネージングディレクターとして、多国籍企業による新規ビジネス開発プロジェクトや新市場開拓プロジェクトをリード。自身のイノベーションファームEdgeBridgeを拠点に、企業の戦略アドバイザーや人材育成コーチ、大学の客員講師としても活動。フランスの経営大学院INSEADにおいて臨床組織心理学を研究中。

- 連載『イノベーションを生む「うろうろアリ」の働き方』

-

変化のスピード増す現代において、既存の価値観や会社という枠組みに囚われないない「うろうろアリ」こそがイノベーションをリードする。自由な発想で新たな価値を生み出し続ける彼らの、最先端の働き方を紹介するインタビュー連載です。