雑貨や家具、そしてコーヒーなど、近年はここ日本でも頻繁に目にするようになった北欧産の品々。それらの物に囲まれながら、現地北欧の人々は、どんなふうにコーヒータイムを過ごしているのだろうか。

そこで今回は、編集部のセレクトにより、スウェーデンとフィンランドの代表的なお菓子をピックアップ。日本の製菓メーカーである森永製菓のコンセプトショップ「TAICHIRO MORINAGA」の商品開発などに携わる「チョコレートソムリエ」小野隆さんと共に味わってみることにした。北欧のお菓子から見える、その土地や人柄とは? そして、日本人との好みの共通点はあるのだろうか?

今回用意したお菓子は、いずれも現地のスーパーなどで販売されている、親しみのある大衆的なものばかり。この日は、すべてのお菓子を本場、スウェーデンとフィンランドから取り寄せて挑んだ。そこから浮かび上がる北欧のお菓子の傾向や嗜好性、はたまた日本のお菓子との違いとは、どんなものなのだろうか?

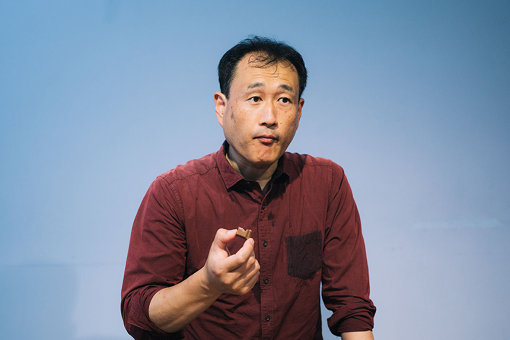

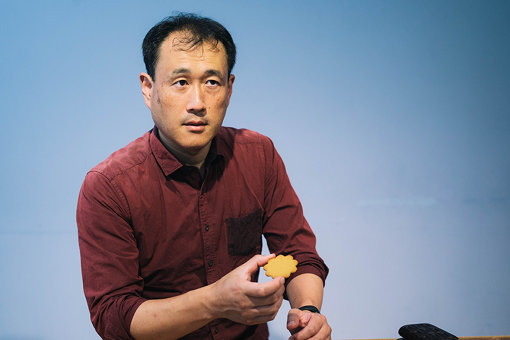

『サロン・デュ・ショコラ・パリ』に毎年行き世界中のチョコレートを知る、森永製菓のチョコレートソムリエ

—まずは小野さんの普段のお仕事について、簡単に教えていただけますか。

小野:私は森永製菓に入社してからずっとお菓子の研究開発をしてきました。専門はビスケットなので、ビスケットとかケーキの研究開発を20年以上やっています。もちろん、チョコレート関連の仕事もやってきてはいるんですけど、チョコレートは、もう趣味というか生活の一部というか。

私どもが仕事で扱うのは、コンビニやスーパーで販売されるものが中心ですが、世界的に見ると、それとは違う別次元のチョコレートがたくさんあるわけです。それに気づかされてからはもう、仕事と趣味の境目がないくらい、チョコレートにハマってしまって。いまはもう、チョコレートを食べるのが生活になっています(笑)。

森永製菓の「チョコレートソムリエ」小野隆さん。チョコレート色のシャツに着替えてくれた

—頼もしいです(笑)。何か具体的なきっかけがあったのですか?

小野:やはり、「Bean to Bar」チョコレートと呼ばれるものとの出会いが大きかったですね。

—「Bean to Bar」チョコレートとは、どんなものなのでしょう?

小野:カカオ豆からチョコレートの製造まで、その全工程を一貫して扱うようなチョコレートの製造方法なのですが、そういった作り手が増えてきて。5年ぐらい前から、Bean to Barチョコレートのブームがアメリカのほうからやってきたんですよね。コーヒーの世界で言うところのスペシャリティコーヒーみたいなものなんですね。

Bean to Barチョコレートの多くは、カカオが本来持っている風味がすごく感じられるんです。そもそも、カカオは南国のフルーツなのですが、果肉がまわりについていて、現地ではその果肉を食べたりもしているんです。

—そうなんですね。カカオ豆とはどの部分になるのでしょう?

小野:カカオ豆と言われているものは、フルーツの「種」の部分になります。そこに、フルーツの味が沁み込んでいるのですが、その沁み方によってチョコレートの味がすごく左右されるんです。そういうものに出会って、非常に驚いたんですよね。それ以来、世界中を回りながらいろいろなチョコレートを食べ歩いています。パリでやっている『サロン・デュ・ショコラ・パリ』にも、毎年行くようになりました。

—尋常ではないチョコレートへの情熱を感じます(笑)。チョコレートの本場というと、やはりヨーロッパになるのでしょうか?

小野:歴史的に言うと、人類が初めてチョコレートを食べたのは、いまのメキシコなんですね。その頃は、固形のものではなく、飲み物として、甘くもなかったようですけど。その歴史がずっと長かったのですが、中南米をスペインが侵略して、それをヨーロッパに持ち帰って甘くして……それが、いまのチョコレートの原型になっています。だから、固形のチョコレートという意味では、ヨーロッパが中心ですね。ただ、最近になって、先ほど言ったようなBean to Barチョコレートの流れがアメリカのほうから出てきていて……いずれにせよ、欧米が中心ですね。

—そういう中で、北欧というのは、どのような位置づけになるのでしょう?

小野:チョコレートに関しては、ほとんど情報がないですね(笑)。ただ、ここ3年ぐらいのあいだに、北欧のほうからもBean to Barチョコレートの流れを汲む生産者が出てきていて、少しずつ広がっているようです。

北欧のほうでは、かなりコーヒーが飲まれていて、そのコーヒー文化については、少し前から日本にも入ってきている感じがありますが、それに比べると、チョコレートはまだまだ。北欧系のお店に行くと、家具や雑貨と一緒に北欧のお菓子が置いてあったりするようですが、一般のスーパーとかコンビニではまだ見かけないですよね。なので、今日は非常に楽しみにしています(笑)。

チョコウエハース「KEX」:スウェーデンの「Cloetta」社製

—早速、一つひとつ見ていきましょう。まずは、スウェーデンの「Cloetta」社が出しているチョコウエハース「KEX」。こちらはいま、小野さんが言われたように、日本のIKEAなどでも売られているようです。

小野:たしかに、どこかで見たことがあるかもしれない。これはわりとボリュームが小さめですよね。ヨーロッパのチョコレート菓子って、結構ボリュームのあるものが多いんですけど、その中でもわりと小ぶりというか、かなり食べやすいサイズになっていますね。色だけ見ると、相当ミルクが強いように思えます。

—では、実食のほうを。

小野:うん、「キットカット」に近い感じで、我々日本人も食べ慣れた感じの味がします。少し甘さは強めですけど、ウエハースの口溶けがとても良くて、チョコレートにすごくマッチしています。特に主張してくる味でもないので、定番品として食べやすい仕立てになっているのではないでしょうか。コーヒーと一緒に食べると、ちょうど良い感じがします。

あと、ミルクチョコレートって、単体だと結構重くて、食べるのに体力がいるんですよね。たくさん食べていると、だんだん身体が疲れてくるというか。だけど、こういうウエハースを使った商品だと、チョコの割合いが少ないから、結構疲れないで食べられる。そういう効果もあるのではないでしょうか。

—パッケージについてはいかがでしょう?

小野:これはもう、ロゴ自体がウエハースのようなデザインになっているので、すごいわかりやすいですよね(笑)。パッと見てすぐにウエハースだっていうのがわかる。あと、赤とかゴールドは、わりと昔からある商品に多く使われている印象があります。新製品でこういう色使いをすると敬遠されたりするけど、昔からあるものだと、それが逆に安心に繋がるというか。

ミルクチョコレート「Marabou」:スウェーデンの「Cloetta」社製

—次も同じスウェーデン「Cloetta」社の商品で、「Marabou」というミルクチョコレートになります。何でも100年以上の歴史を持つ、現地では有名なチョコレートのブランドなのだとか。

小野:歴史や伝統のあるお菓子ということで、これも赤とゴールドのパッケージですね。あと、海外の板チョコは、とにかく大きいですよね(笑)。これは200グラムになるのかな? 日本は50グラム程度の商品が多いので、4倍ぐらいの大きさがあるという(笑)。ただ、ヨーロッパの人は、年間で日本人の5倍の量のチョコレートを食べると言われているので、まあ、これぐらいの大きさにはなりますよね。

—お味のほうは、いかがでしょう?

小野:乳の味がかなり主張しているというか、「ザ・ミルクチョコレート」という感じですね。ミルクチョコレートの味としては、さっきの「KEX」と似ていると思います。ヨーロッパのチョコレートは、わりとミルクを焦がしたキャラメルっぽい味つけのものが多いんですけど、乳の味がここまで出ているというのは、乳に対してかなりこだわりを持ったメーカーなのではないでしょうか。これも日本人の口には、すごく合う味だと思います。

薄焼きビスケット「Anna Ginger Thin」:スウェーデンの「Lotus」社製

—3つ目は、「Lotus」社から出ているスウェーデン王室御用達のビスケット、「Anna Ginger Thin」になります。

小野:ジンジャークッキーというのは、ヨーロッパでは昔からあるようですね。ジンジャーをはじめ、シナモンとかクローブとか、スパイスを使ったクッキーが好まれるようです。同じ「Lotus」社のカラメルビスケットは、日本でも好まれる方が多いようです。それと似たような仕立てになっているのかなと。

—「Lotus」社はベルギーの会社ですが、スウェーデンにも工場があるようです。スウェーデンでも馴染みがあり、スウェーデン王室ご用達ということで、今回ご用意しました。

小野:なるほど。ヨーロッパのほうも、どんどんメーカーが統合して、いろいろな国の製品を持っていたりするので。これもそういうパターンなんですかね。

—「Thin(薄焼き)」クッキーというのは、ヨーロッパではかなり一般的なようですね。

小野:そうですね。日本でクッキーというと、厚焼きのものをイメージされる方が多いかもしれないですけど、ヨーロッパは薄焼きのものが好まれるようです。もちろん、東ハトさんの「ハーベスト」のような、薄焼きクッキーの定番商品もありますが、ヨーロッパでは、あまり口を大きく開けないで食べることができるので、上流階級の女性などに人気があるようです。私が長年開発に携わってきた「エンゼルパイ」の中に入っているビスケット部分は、かなりこのクッキーに似ていますね。

—お味はいかがですか?

小野:パッケージを開けた途端に、スパイスの香りというか、シナモンの香りが、ものすごくしますね。これもやっぱり、コーヒーに合うのではないでしょうか。イタリアのカプチーノみたいに、コーヒーにシナモンを入れる方って結構いるじゃないですか。それをしなくても、このクッキーと一緒に食べたら、同じような感じになるという。うん、これはかなり美味しいですね。

—スパイスが、かなり効いた味がしますね。

小野:スパイスって、結構病みつきになるんですよね。最初ちょっと抵抗があっても、食べ続けているうちに、この味から離れられなくなってしまう。ただ、そういうスパイスの文化って、日本ではあまり浸透してないような気がします。というのも、日本は山のものでも海のものでも、何でも手に入りやすいから。大陸の人たちはそうじゃないので、食材を日持ちさせるために、スパイスをたくさん使うんですよね。なので、ジンジャークッキーが海外で人気があるのは、そういう文化の違いもある気がします。

チョコレート「Karl Fazer」塩キャラメル味:フィンランドの「Fazer」社製

—次は、再びチョコレートに戻って、フィンランドの「Fazer」社が出している「Karl Fazer」というチョコレートの塩キャラメル味になります。

小野:これも大きいですよね……。なるほど、塩とキャラメルの粒が、そのままチョコレートに入っているんですね。チョコレートは、ミルクチョコレートのようですけど。

—では、いただいてみましょう。

小野:これは濃厚な味ですね。そして、粒々の食感を強く感じます。塩とキャラメルの両方を感じさせるように、敢えて大きめの粒を使っているのではないでしょうか。うん、これも美味しいですね。日本でも最近は塩入りのチョコレートが結構出てきているので、そういうものが好きな人は、きっと気に入る味だと思います。

—最近日本でも見かけますが、「塩キャラメル」味というのは、欧米では結構昔からあるのですか?

小野:塩キャラメルはありますね。チョコレートと塩って、両方が一緒になると、栄養素的にちょうど合うんですよ。チョコレートはカリウムの含有量が多いのですが、カリウムにはナトリウムを排出する効果があるので、チョコレートを食べすぎると、塩分を欲するようになるんです。私たちは、チョコレートテイスティングといって、一度に40種類ぐらい食べる機会があるのですが、そのときは塩昆布を用意しておくんですよ。もう限界だなと思ったときに塩昆布を食べると、またチョコレートが食べられるようになるんです(笑)。

「Geisha」チョコバー:フィンランドの「Fazer」社製

—次は同じくフィンランド「Fazer」社のチョコレートで「Geisha」というブランドのチョコバーになります。

小野:日本の「芸者」から来ているんですよね。パッケージに桜の絵が描いてあるし……でも、ヘーゼルナッツって書いてありますね。

—そうですね。早速、食べてみましょう。

小野:うん、味に関しては、まったく日本の感じはないですね(笑)。ヘーゼルナッツの味がかなり強いというか……日本と言うよりも、イタリアの「ジャンドゥイヤ」の味に近いと思います。でも、これは美味しいですね。私はこの味、好きです。

—これまでのものの中では、いちばん高級感がありますね。

小野:これも、コーヒーが欲しくなる味ですよね。やはり北欧には、コーヒー文化が根付いていますよね。今日食べた商品は全部、コーヒーとマッチするように作られているように感じました。あまり単独で食べられるような設計にはなっていないというか。日本の場合、そこまで飲み物とのマッチングを前提として作られてないですよね。

—日本でお菓子というと、どうしても子ども向けというイメージがあります。

小野:そうですね。日本の子どもは、あまりコーヒーを飲まないですし。向こうの商品は、そこまで子どもを意識せず、大人向けの商品のほうが多い気がしますよね。まあ、子ども向けの商品に、「芸者」って名前はつけないですよね(笑)。

—たしかに(笑)。

小野:それも含めて、子どもが手に取るというよりも、大人が手に取るような、どこか高級感をイメージさせるものだったり、伝統や格式をイメージさせるパッケージが多いのも、きっとそういうことなのかなと思いました。

リコリス菓子「サルミアッキ」:フィンランドの「Fazer」社製

—最後、こちらは「番外編」になりますが、日本では「世界でいちばん不味いアメ」とも言われている、フィンランドのリコリス菓子「サルミアッキ」をご用意させていただきました(笑)。先の2つと同じくフィンランドの「Fazer」社の商品になります。

小野:パッケージは、すごくカッコ良いですよね。あまりお菓子には見えないですけど(笑)。これはアメというか、ハードグミみたいな感じになるのかな? 匂いはあんまりしないですね。

—では、実際に食べていただいて……。

小野:や、これはなかなかすごいですね(笑)。でも、慣れると結構いけるというか、先ほどのスパイスの話じゃないですけど、ここまで特徴のあるものは、慣れるとやめられなくなるっていうのは、ちょっとわかりますね。

—甘いというよりも、ちょっと苦くてしょっぱいような……。

小野:これ、アンモニアの匂いがしますね。あと、塩の味もします。アンモニアって、眠気覚ましや気つけ薬として使われたりもしますよね。……まあ、何でそれをアメに入れようと思ったのかは、ちょっとわからないですけど(笑)。でも、眠いときに食べたら、ちょっとシャキッとしそうですよね。変な感じでリフレッシュされるというか(笑)。非常に個性的な味だと思いますが、好きな人がいるっていうのはわかりますね。

「万人受けしなくても、ある程度の人が良いと思うなら出す。お菓子の開発も、個性を重視する流れになってきています」

—この「サルミアッキ」に代表されるように、美味い不味いの判断というのは、その国の文化によって、かなり違いますよね。

小野:そうですね。その土地の環境とか気温によっても違いますし。ヨーロッパのほうは、気温の差がそんなにないので、同じものをずっと食べていても大丈夫なのですが、日本は四季があるから、この時期はこれは合わないとか、季節によって食べるものを変えてないかないとならないところがあって。

—日本は、新製品の数もすごく多いですよね。

小野:淘汰される数が半端ないですね。ヨーロッパの人たちは、基本的に昔からの伝統を守っていて、新製品に対する魅力を、日本の人ほど感じてないようです。もちろん、新しいことにチャレンジしている人もいますけど、どちらかというと伝統的なレシピを守られている方が多いように思いますし、一般的なお菓子に関しても、それは言えるように思います。少なくとも、日本のように、毎月新製品が出るような感じではないですよね。

—そういう中で、小野さんは普段、どういった基準でお菓子の味を決められているのでしょう?

小野:森永製菓の場合、これまではある一定数の人たちが美味しいと言うものじゃないと出さなかったようですが、最近はやっぱり時代が変わってきていて。この人がとても好きだと言うなら出しても良いんじゃないとか、個性を重視する流れになってきています。

万人受けしなくても、ある程度の人が良いと思うなら出そうと。万人受けするものが増えすぎると、それはそれで選ばれなくなってしまうんですよね。あと、そうやって他社と同じようなものばかり出していると、結局価格競争になってしまうので。それよりも、個性があるものを開発していこうっていうのが、最近の傾向かもしれないですね。

—たしかに、昔だったら考えられないぐらい個性的な味のお菓子も、最近は増えていますよね。

小野:そうですね。ただ、そういうものは、やっぱりリスクも大きくて。個性的過ぎて、大外しする場合もあるので(笑)。だから、そういうものを開発する一方で、やっぱり定番の商品も大事にしています。

森永製菓の場合、定番商品の改良というところには、かなり力を入れていると思います。やっぱり、刺激を与える部分と安心を与える部分、その両方を同時にやっていく必要があるんですよね。刺激の部分は新商品が担って、安心の部分は定番の商品が担うという。その両輪をバランスよく回していく感じです。

—今日はいろいろとありがとうございました。

小野:こちらこそ、新たなチョコレートに出会えていろいろ勉強になりました(笑)。

- プロフィール

-

- 小野隆 (おの たかし)

-

森永製菓の商品開発研究員として、長くチョコレートの開発に携わってきた経歴をもち、現在は、新領域創造事業部にてコンセプトショップ「Taichiro Morinaga」の商品開発や新規事業の探索を担っている。プライベートでも「チョコレートの世界」にはまり、『サロン・デュ・ショコラ・パリ』へ行ったりチョコレートのセミナーを開催したりしている。