異なる価値同士を繋げることができる「うろうろアリ」がイノベーションをリードする。

みなさん、こんにちは。「うろうろアリ・インキュベーター」の唐川靖弘です。世に「うろうろアリ」を増やすことをライフワークとしています。

「うろうろアリ」とはいったい何なのか? 多くの方が疑問に思われたことでしょう。「うろうろアリ」とは文字通り、うろうろと歩き回るアリのこと。といっても単にさぼっているだけのアリではありません。アリの世界でも、全員が目一杯働くアリの巣よりも、働かないアリや寄り道をしてさまようアリがいる巣のほうが、環境変化や脅威に強く、長続きするのだそうです。そんな「うろうろアリ」の特技は、いろいろな場所に足を運び、誰も気づかないような新しい餌場、つまり価値を見つけること。

人間の世界でも同じことが言えると僕は考えています。変化のスピードと不確実性が増す現代において、「組織や役割の枠に捉われず、さまざまな知や情報を見いだし、繋げ、新しい価値を生む」うろうろアリこそがイノベーションをリードするのではないかと思うのです。

僕は、うろうろアリの英文表記を「Playful Ant(遊びまわるアリ)」と名付けました。目標に向かって直線的に効率良く進むのではなく、内面から湧き出る「何か」に突き動かされ、人生を楽しみながら境界線の区別なく楽しげに歩き回る。こんな「うろうろアリ」の働き方は、まさに最先端の働き方ともいえるでしょう。

かといって決して楽しいことばかりではないはずです。うろうろする過程では当然、壁にぶつかり、沼地にはまり、谷底に落ちるような経験も数多くすることでしょう。

北欧の「クラフトマンシップ×最先端技術」をテーマにしたウェブマガジン「Fika」でお送りするこの連載では、日本で最先端の働き方を実践する「うろうろアリ」へのインタビューを通じて、彼らの生き方や失敗や困難を乗り越える姿を紹介していきます。

今回お話を伺ったのは、川島蓉子さん。伊藤忠ファッションシステム(以下ifs)取締役を務めながら、三越伊勢丹新宿店「みらいの夏ギフト」や虎屋「みらいの羊羹」の開発などクリエイティブディレクターとして企業やクリエイターとのコラボレーションなどを手がけられています。また、ライターとしてのキャリアも長く、『社長、そのデザインでは売れません!』(日経BP社)、『みらいをひらく、私の日用品』(リトルモア)など著書も多数。境界線を超え価値あるものを結びつける川島さんを突き動かすものはいったい何なのでしょうか。

「経営者の人と話し、クリエイターがつくったものをみて私自身の心が動くかどうか。この感覚を一番大切にしています」

—川島さんは、取締役を務めるifsで精力的に活動されていますね。伊勢丹や虎屋、ビームスといった企業とコラボレーションをしたり、プロデュースなさった伊藤忠商事の企業広告が2年連続で『日経広告賞』の大賞を受賞するなど、まさに八面六臂の活躍ぶりです。

川島:伊藤忠商事の子会社であるifsの役員として、ちょっと先の素敵な未来を創るような製品やサービスを企業の方々と共に考えたりする「ifs未来研究所」というものを立ち上げ、運営しています。この組織での活動をベースに、親会社の伊藤忠商事の企業広告をクリエイターチームと一緒につくったり、クライアントと共同でプロジェクトをたちあげたりいろいろなことに首を突っ込んでいますね。

川島蓉子(伊藤忠ファッションシステム株式会社取締役 / ifs未来研究所所長 / ジャーナリスト)

—ifsの活動と並行してライターとしても活躍されています。数々の書籍を出版され、Webの連載など執筆活動も精力的に行われていますよね。

川島:そうですね。生業は何ですかと問われたら、 迷わず「もの書きです」と答えるぐらい書くことは自分の根幹にある活動です。好きで好きでたまらないですし、何かに興味を持ったり心を揺さぶられたりしたら、その現場に出向き、人に会い、話を聞いてくる。そしたら、それをどうしても伝えたくなって、書かずにはいられなくなるんです。

—その感受性と行動力が、川島さんの全てのお仕事の原点のような気がします。そうした会社という枠にとらわれない仕事をどのように生み出していらっしゃるのでしょうか?

唐川靖弘(EdgeBridge LLC代表取締役 / うろうろアリ・インキュベーター)

川島:元々、ミーハーで飽きっぽいというのもあるのでしょうが、好奇心の強さなんでしょうね。見たことのない世界を見てみたい、自分の知らないことを知りたいという欲が、ものすごく強い。それは多分昔からです。

小学校3年生のとき、背の高い松の木があって「そこから見える景色はどんなかな?」と思ったらどうしても見たくて我慢できなくなって。特に運動神経が良いわけでもないのにスカートのままよじ登って、そのあと降りられなくて困ったこともありました(笑)。

—木に昇るとき、つまり、自分の知らないことや新しいことに挑戦するとき、川島さんはどのような基準で「やる・やらない」を判断しているのでしょうか?

川島:例えば何かのプロジェクトを始めるとき、目利きのように「正しいか正しくないか」「これから売れそうかどうか」などでは判断していませんね。つまりは、「自分が好きか嫌いか」で判断しているという感じです。経営者の人と話をして、あるいは、クリエイターの人が作ったものをみて、私自身の心が動くか、この感覚を一番大切にしています。

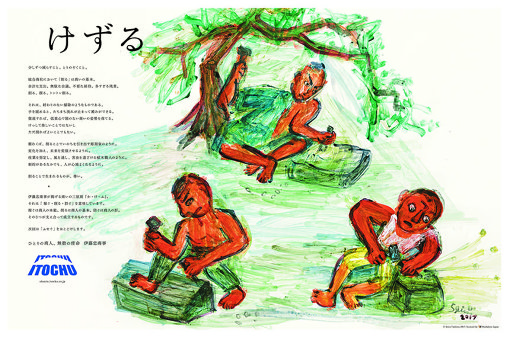

『第66回日経広告賞』大賞を受賞した2017年の企業広告。「稼ぐ・削る・防ぐ」という伊藤忠商事が抱いてきた考え方が、豪胆で豊かなイラストと、社会にひらかれた文言で表現されている

—自分の心の声に従うことが、重要だと。

川島:じつはifs未来研究所を設立したのも、ずっと計画していたことではなくて、会社を離れる決心をしたことがきっかけだったのです。当時、もの書きに専念したくてトップに辞意を相談したところ、「辞める前に何かやりたいことはないのか?」と改めて聞かれて、ふと、「どうせなら、未来に向けて面白いことをやってみたい」と。そして設立することになったのがifs未来研究所でした。

私、キャリアプランという言葉が大嫌いなんです。キャリアをプランする、そうすれば実現する、なんてどうしても思えません。キャリアプランという言葉からは「ゴールを設定して、効率的にゴールに向かって突き進んで行く」というイメージを受けますが、人生そんな容易に予想できるものでもないし、そもそも思う通りに事が運ぶなんて滅多にない。たくさんの失敗があって、そこから思いもしなかった道が出来上がるから面白いんだ、と思います。

「新しいことをやろうとするほど、先の道は見通せない。そういうときに大事になのが『いま自分が何をやりたいか』だという気がしますね」

—なるほど、失敗が新しい道を拓くということですね。人は何かの判断を迫られたとき、失敗の確率を下げるために論理的・客観的な判断に傾きがちのような気がします。そういった場面で川島さんが好奇心に沿って行動することができるのはどうしてなのでしょうか?

川島:もの書きという仕事柄、素晴らしい経営者やクリエイターの方々にお話を伺う機会が多々あり、影響を受けていると思います。

彼らや彼女らのように新しい世界を切り拓く人に対して「未来が見えている人」というイメージを抱きがちですが、お話を伺っていると、彼らでさえも先のことなんて簡単には予測できないんだということがわかります。むしろ、彼らは「いま」に向かい合い、を判断し続けているんです。

そんな彼らが判断軸としているのが、理論や理屈で説明できない「好きか嫌いか」という感覚です。もちろんそういった主観の裏には、膨大な過去のデータや経験があるのですが。新しいことをやろうとすればするほど、先の道は見通せない。そういうときに大事になってくるのが「いま自分が何をやりたいか」だという気がしますね。

—「やりたいことを仕事にする」というのは誰もが憧れることだと思いますが、それを実現するためにはご苦労も多いのでは?

川島:誰かの話を伺ったり、作品を目にしたりして、自分の心が動いたら「一緒にこういうことがやりたいです!」と手を挙げて、その人のところにお願いに行くんです。情熱を持って話をすれば、不思議と実現するんですよ。でも、それからが大変ですよね。手を挙げてみたはいいものの、どういう風にやれるのかという具体的な青写真がなかなか描けない。だって、興味が湧くのは自分が「やったことがないこと」ばかりですから。

—常に新しいものに目を向け、動き回っているんですね。

川島:面白いことにはつい首を突っ込みたくなる性分なので、いつもあっちこっちに突っ走っては壁にぶつかりの繰り返しです。あと、組織のなかではやはり異端の存在だと思われていますし、自分が考えていることをすぐに周りの人間に理解してもらえるわけでもないので、孤独にも耐えなければなりません。

でもそんなときに、「一緒に前に進もう」と声をかけてくれる人に出会えるのが救いです。人を助けてくれるのは、やっぱり人なんですね。お願いすると目的に拠らず時間をとってくださる経営トップの方。「あなたは面白そうだからやらせてあげよう」と手を差し伸べてくださる方。そういった方々に本当に助けられていますし、そのベースとなるのが信用なんだろうなと思います。

—川島さんはどのように信用を築きあげてきたのでしょうか?

川島:私は裏表がある人、お山の大将的にヒエラルキーを作る人がすごく苦手なので、誰とでもフラットな関係でいたいと思っています。そんな不器用な性分なので、裏表はないと思いますし、お世辞も言えません。ついズケズケと物申し、正面ケンカになってしまうことがあるくらいです(笑)。

でも、その言葉の裏には「その組織に良くなって欲しい」「現場の気持ちをわかって欲しい」という強い思いがあります。やりとりをしているうちに、「私利私欲で言っているのではない」ということを理解していただいているようです。

なのでこんな風に、いつも本音で話をしていることが結果的に信用につながっているのかもしれません。本気で企業の皆さんには良くなってほしいですし、プロジェクトに関わるメンバーみんなが嬉しくあってほしい、そんな気持ちが伝わっているのかなと思いますね。

「『やるべきこと』のビジョンが明快に共有され、動ける素地が整えば、プロフェッショナルは自由に自発的に動くんだなと、そのときに強く感じました」

—川島さんは葛西薫さんのような大御所のクリエイターや新進気鋭の若手作家まで、業界の競合も関係なく、色々な才能が混ざったチームを動かしているイメージがあります。何か、そうしたクリエイターを惹きつける秘訣のようなものはあるのでしょうか?

川島:そうなんです。気になった方につい声をかけてしまうので、一つのチームにクリエイティブディレクターが2人も3人もいたりすることがあります(笑)。みなさん仕事にこだわりのある方ですし、私にはリーダーシップがないので、とにかくまとめることができない。だから私の役目は「やりたいと思うことを口にし、大好きな人たちに声をかけて集めること」と割り切っているんです。こういうと聞こえはいいですが、実際は「家政婦」といったところでしょうか(笑)。素晴らしい才能を持った人たちが気持ちよく仕事をできる場を整えることが自分の役割だと思っています。

—裏方に徹しているんですね。何かそういう立場を取られるきっかけになった出来事があったのでしょうか?

川島:以前、経済産業省のお仕事で『365日 Charming Everyday Things』というものを行いました。そのときの経験は記憶に残っていますね。日本の日常生活を素敵に彩るアイテムを集め紹介するというプロジェクトだったのですが、その活動の一環として、パリで展示会を行うことになりました。

パリで行われた展示『365日 Charming Everyday Things』。365の日用品をキュレーションし、そのデザイン、美しさを伝えた ©︎梶山アマゾン

『365日 Charming Everyday Things』 ©︎梶山アマゾン

川島:パリでの展示の際、会場の都合で、オープン前夜の準備にものすごい労力がかかってしまったんですね。展示コンセプトを作った建築家の田根剛さんのチームが現場で試行錯誤をするあいだ、HAKUHODO DESIGNの永井一史さん、アートディレクターの服部一成さんらが文句を何も言わずとにかくじっと待ち続けていたんです。深夜になってもです。

そして一旦展示の土台が出来上がると、示し合わせたかのようにすーっと、皆が一斉に無言で作業を始めたんです。そこから夜通しかけて素晴らしい展示を作り上げました。「やるべきこと」のビジョンが明快に共有され、動ける素地が整えば、プロフェッショナルは自由に自発的に動くんだなと、そのときに強く感じました。

「あのとき手を挙げなかったら、いまの自分はないわけで、何をもって失敗や成功となるかなんて分からないものだなって」

—新しいこと、知らないことに首を突っ込む。それは自分の居心地の良い場所から一歩踏み出すということでもあり、そう簡単なことではありませんよね。

川島:私の周りにいる経営者やクリエイターの方々は、みなさんそれぞれ専門領域をお持ちの方ばかりです。そんな知識は私にはもちろんないので、「わからないから教えてください!」とよく聞きます。

わからないことを聞くって大事だと思うんです。若いときには、わからないと言って質問すると怒られると思いがちなんですが、実際はわかった風に振る舞う方が為にならない。私にあるのは質問力とか、お願い力とか、家政婦力とかそういうものばかりですね(笑)。

—その力が全て川島さんの強さだと思います。若い頃から順調にキャリアを築いてこられたのですか?

川島:いえいえ、とんでもない! 社会人になって一番のショックが就職後すぐに訪れました。ifsという、有名商社グループで憧れのファッションの仕事に就けて、働く場所は青山のオフィス。それなりに自信を持っていたんですが、いざ入社すると何をやっても失敗ばかり。なんと自分は仕事ができない人間なんだと思い知らされ、落ち込みました。

—何か印象的に残っている失敗談はありますか?

川島:当時の上司は、アナ・ウィンター(注:映画『プラダを着た悪魔』のモデルになった伝説の編集者)みたいな切れ者の女性でした。あるジュエリーのカタログ撮影のとき、コピーライターが書いたコピーに対して「こんなの使いものになんない」って怒り出して。それでただの現場アシスタントとして参加していた私に「あなた書いてみる?」って言ってくれたんです。「やります!」って手を挙げて、1ページ書いてみたら「上手じゃない! 他の部分も全部、明日までにやってみない?」って言ってくれて。大好きなアナに褒められて、書く仕事を任された。もう天にも昇るほど嬉しくて。

—すごい! シンデレラストーリーですね。

川島:ところがです。任された仕事は、24パターンのジュエリーの表現を書くという、徹夜しても間に合わないくらいのもの。夜も更けてきて朦朧とするし、そもそも当時は語彙も乏しいわけです。とにかく頑張って徹夜で仕上げていったら、私の書いたコピーを手に取った瞬間、アナの顔色がみるみる変わっていって「こんなの使いものになんないわ」って(笑)。そんな感じで、本当に大失敗の連続でした。

—簡単にシンデレラになれたわけじゃないんですね(笑)。しかし、その状況で「やります」と言えるのはなかなか勇気のいることですよね。

川島:もちろん怖いんですけど、つい手を挙げてしまうんです。失敗は嫌だけど、恐れを凌駕するようなワクワクを感じて「その先に何が見えるんだろう」って好奇心で突き進む。そして突き進むとまた恐れがやってきて「出来なかったらどうしよう?」ってじくじく考えて(笑)。恐れとワクワクが常に共存している感じです。でも、あのとき手を挙げなかったら、いまの自分はないわけで、何をもって失敗や成功となるかなんて分からないものだなって、この歳になると思います。

結局のところ、何でこう次から次へと変なことやってるんだろうって、自分でもよく分からないんですよね(笑)。きっと死ぬまでそう思いながら自分が夢中になれることを追いかけ続けていくんでしょうね。

実は川島さん、成人したふたりのお子さんの「母」としての顔もお持ちです。ワークライフバランスという言葉が一般的でない時代から、ご自身の中に多種多彩な面を持ちつつ、しなやかに活躍してこられた方なのです。多様性に裏打ちされた懐の深さに、類まれなき好奇心。わからないことはわからないと素直に聞けるのも、謙虚で真直ぐな人間力の証だと思います。たくさんの失敗のなかから思いもしなかった道が出来上がり、その道をまた楽しんで歩く、という川島さんの姿は、降りられないほど高い松の木に登った少女が見た景色の遥か先に繋がっていたようです。

- プロフィール

-

- 川島蓉子 (かわしま ようこ)

-

1961年新潟市生まれ。早稲田大学商学部卒業、文化服装学院マーチャンダイジング科終了。伊藤忠ファッションシステム株式会社取締役。ifs未来研究所所長。ジャーナリスト。日経ビジネスオンラインや読売新聞で連載を持つ。著書に『TSUTAYAの謎』『社長、そのデザインでは売れません!』(日経BP社)『ビームス戦略』(PHP研究所)『伊勢丹な人々』(日本経済新聞社)などがある。

- 唐川靖弘 (からかわ やすひろ)

-

1975年広島県生まれ。外資系企業のコンサルタント、戦略プランニングディレクターを経て、2012年から米国コーネル大学ジョンソン経営大学院 Center for Sustainable Global Enterpriseマネージングディレクターとして、多国籍企業による新規ビジネス開発プロジェクトや新市場開拓プロジェクトをリード。自身のイノベーションファームEdgeBridge LLCを拠点に、企業の戦略顧問や人材育成プログラムディレクター、大学の客員講師としても活動。フランスの経営大学院INSEADにおいて臨床組織心理学を研究中。

-

- 連載『イノベーションを生む「うろうろアリ」の働き方』

-

変化のスピード増す現代において、既存の価値観や会社という枠組みに囚われないない「うろうろアリ」こそがイノベーションをリードする。自由な発想で新たな価値を生み出し続ける彼らの、最先端の働き方を紹介するインタビュー連載です。